Friedrich Schiller 1799 in seinem „Lied von der Glocke“:

Wohltätig ist des Feuers Macht,

Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht,

Und was er bildet, was er schafft,

Das dankt er dieser;

Doch furchtbar wird die Himmelskraft,

Wenn sie der Fessel sich entrafft,

Einhertritt auf der eignen Spur

Die freie Tochter der Natur.

Wehe, wenn sie losgelassen

Wachsend ohne Widerstand

Durch die volkbelebten Gassen

Wälzt den ungeheuren Brand!

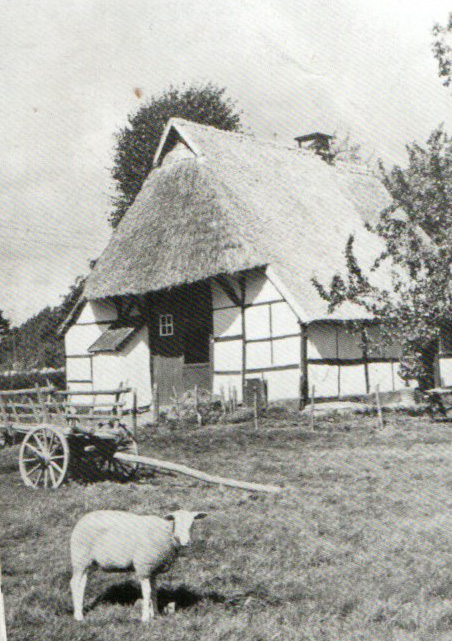

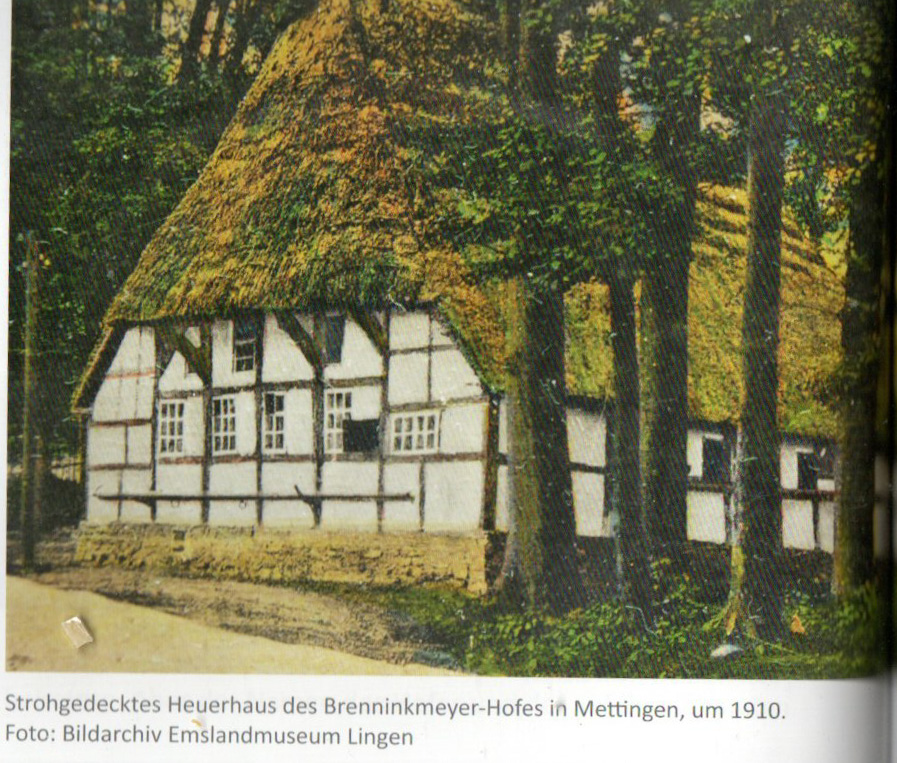

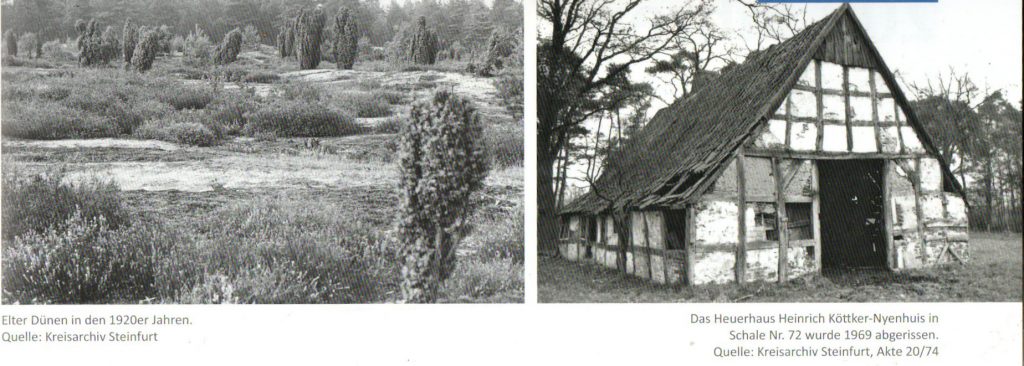

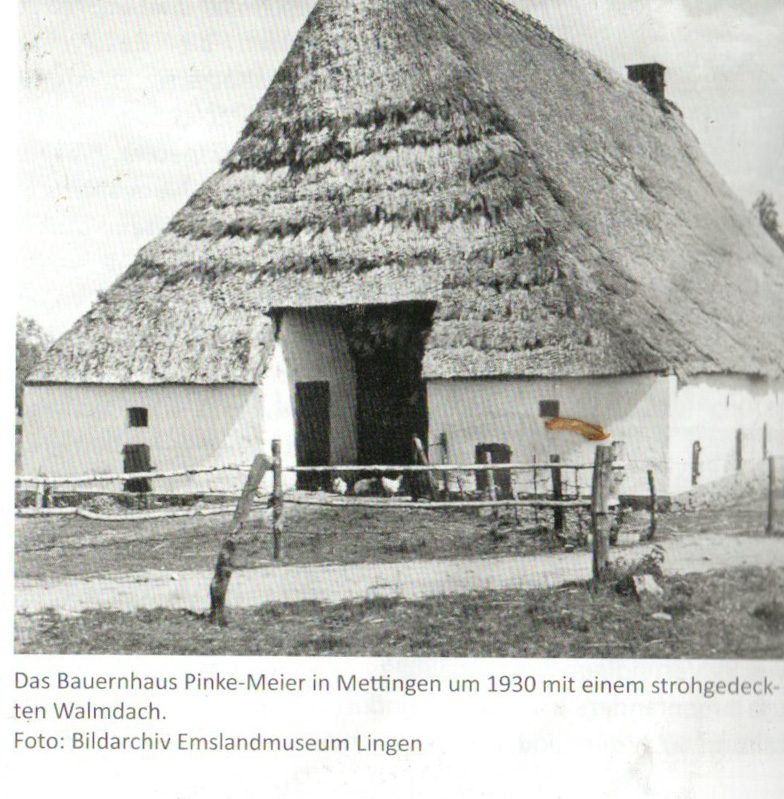

So dichtete bereits Friedrich Schiller 1799 in seinem „Lied von der Glocke“ und beschrieb dar- in die schöpferische, aber auch zerstörerische Kraft des Feuers. Brände waren in der Vergangenheit Katastrophen, die der Mensch kaum bändigen konnte. Und die Gefahr war allgegenwärtig, denn man heizte, kochte, beleuchtete mit offenem Feuer in Fachwerkhäusern aus Holz mit Strohdach sowie Heu und Stroh auf dem Dachboden.

Strohgedecktes Heuerhaus in Mettingen, um 1930. Foto: Bildarchiv Emslandmuseum Lingen

Der unachtsame Umgang mit dem Feuer oder ein Gewitter konnten somit schnell einen Brand auslösen. Um die Feuergefahr einzudämmen, sollten ordentliche Feuerstellen mit Rauchfang, massive Schornsteine und eben auch Ziegeldächer dienen. Bereits in der Franzosenzeit ordnete die Regierung des Großherzogtums Berg 1810 an, dass alle Stroh- und Schindeldächer innerhalb der nächsten 12 Jahre abzuschaffen seien. Da aber die Herrschaft Napoleons schon wenige Jahre später endete, wurde diese Reform unterbrochen. So mussten die preußischen Landräte der 1816 gegründeten Landkreise diese Aufgabe fortführen. Allerdings war das nicht so einfach, wie gedacht, denn die Einsprüche gegen die Abschaffung der Strohdächer häuften sich im Landratsamt.

Die Hausbesitzer versuchten das Dachdecken mit Tonziegeln zu vermeiden, weil es recht kostspielig war. Als Ausrede wurde daher immer wieder das finanzielle Unvermögen vorgeschoben. Wiederholt musste der Landrat also Gebäude besichtigen, begutachten und anschließend berichten. Nach 1841 erlassenen allgemeinen Feuerpolizeiordnung für die Provinz Westfalen durften Strohdächer nur noch auf Häuser anzutreffen sein, die 2.000 Fuß, also ca. 600 Meter von anderen Gebäuden entfernt lagen. Damals wurde auch der hölzerne Schornstein verboten. 1855 wurde diese Bestimmung allerdings abgemildert, um die mittellosen Hausbesitzer nicht allzu sehr zu belasten.

Noch 1863 berichtete der Tecklenburger Landrat Ludwig von Diepenbroick-Grüter: „Die Bedachung mit Stroh weicht immer mehr der mit Ziegelpfannen, so groß die Vorliebe unserer Landleute für die wärmere Strohbedachung auch ist. Schornsteine und Rauchfänge haben aufgehört, zu den Seltenheiten zu gehören.“

Nachdem die harten Bedachungen allgemein üblich geworden waren, musste man aber feststellen, dass Ziegeldächer sturmanfälliger und weder bei Regen noch bei Schneetreiben so dicht wie Strohdächer waren. Diese Nachteile versuchte man durch sogenannte „Strohdocken“ auszugleichen. Dazu polsterte man die Tonziegel mit Püppchen aus Stroh, die den durchschlagenden Regen auf die untere Dachpfanne ableiteten. In geschlossenen Ortschaften durfte man wegen der Brandgefahr diese Docken aber wiederum nicht benutzen.

Strohgedecktes Heuerhaus Foto: Emslandmuseum Lingen

Text: Christof Spannhoff

Dieser Beitrag wurde veröffentlicht in: Wege in die Geschichte des Kreises Steinfurt, Steinfurt 2016, Seite 46/47