VON JAN MÜLSTEGEN

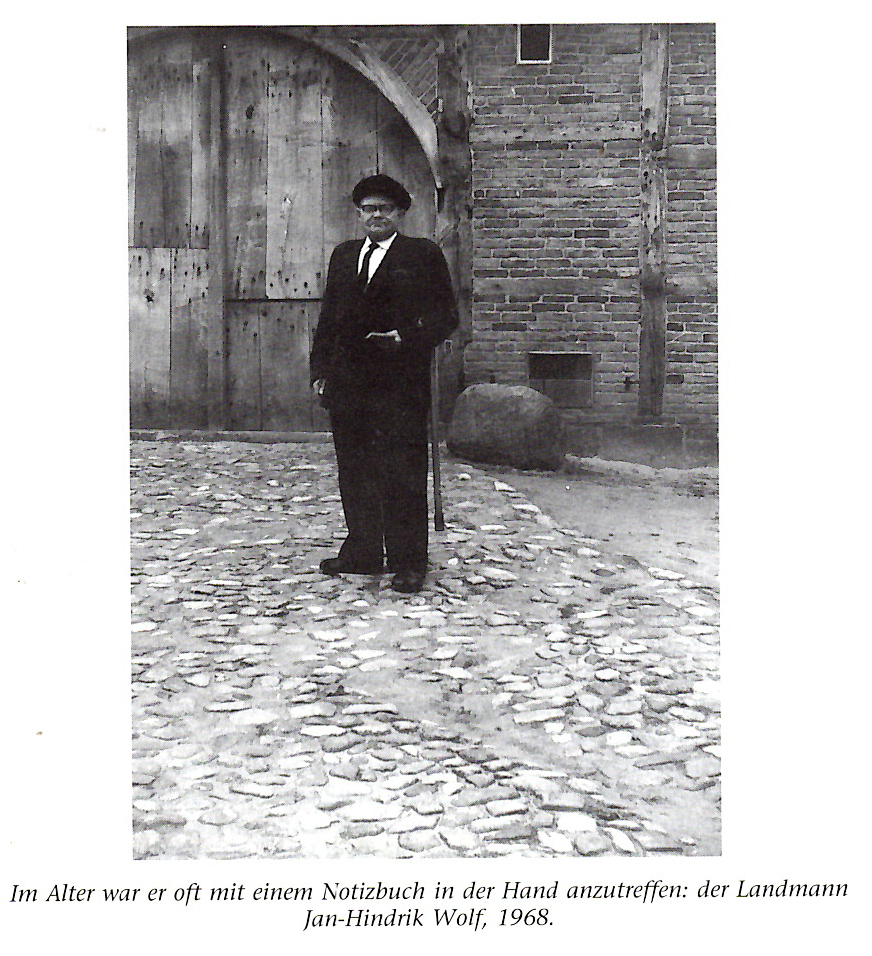

Schreibende Landleute sind schon gelegentlich anzutreffen. Auch Jan-Hindrik Wolf — geboren 1887, gestorben 1975 — zählt zu ihnen. Als alter Mann hat er rückblickend aufgezeichnet, was in seinem Leben Bemerkenswertes vorgefallen ist.

Mit Unbefangenheit berichtet er über seine Jugend- und Militärzeit, über seine Familie mit all den Sorgen aus dem engsten häuslichen Kreis. Er berichtet über seine tägliche Arbeit als Heuerling, Hausschlachter, als Pflanzen- und Tierzüchter, deren Resultate vielfach von Wetter und Wohlfahrt abhingen, Krankheiten von Mensch und Vieh und den unmittelbaren Nachwirkungen. In seinen Aufsätzen erblickt man auf Schritt und Tritt die Früchte einer offenbar beharrlichen Bibellektüre. Einige Abschnitte kann man geradezu als »geistlich« bezeichnen.

Außer dem Theologischen ist seine sonstige Buchgelehrsamkeit bescheiden. Seine Bibliothek ist im wesentlichen beschränkt gewesen und hat nur das klassische bäuerliche Minimum von Bibel, Gesang- und Predigtenbuch enthalten.

Jan-Hindrik Wolf war kein gedrückter, müdegeschufteter Landmann, sondern ein stolzer Mensch mit Grundsätzen und dem nötigen klaren Kopf, um sie durchzusetzen.

Als Sohn eines Kolonisten wurde er in Getelomoor geboren. Schon sein Großvater war Kolonist. Nach der Markenteilung in Getelo in den Jahren 1867 bis 1879 hatte dieser sich als einer der ersten Siedler auf einer Moorparzelle ein Anwesen aufgebaut.

Seine Schulbildung erhielt Jan-Hindrik Wolf in der 1893 fertiggestellten Schule in Getelomoor. Ihm war es vergönnt, eine damals moderne Vollzeit-schule zu besuchen und nicht die bis dahin übliche Winterschule im Hause Leemhuis, in der die Bauernknechte und Torfstecher Goortmann und Toen-hake den Kindern das Lesen und Schreiben beibrachten.

Nach seiner Schulzeit arbeitete Jan-Hindrik Wolf auf verschiedenen Bauernhöfen im Kirchspiel Uelsen als Knecht. In der Zeit von 1907 bis 1909 mußte er seine aktive Militärzeit ableisten. Stolz trug er, wie alle seine Altersgenossen, des Kaisers Rock. Vorher hatte er drei Jahre am Konfirmationsun-terricht in Uelsen bei den Pastoren Schulte und Bode teilgenommen und war am 21. April 1905 konfirmiert worden.

Vierundzwanzigjährig verlobte er sich 1911 mit der ein Jahr älteren Geert-ken Meijer aus Itterbeckermoor. Sie diente zu der Zeit als Magd bei Bauer Holtvlüwer in Getelo. Nach seiner Militärzeit hatte Jan-Hindrik Wolf sich als Knecht auf dem Hof Plescher in Getelo verdingt. Bauer Plescher stellte seinem »treuen Diener« nach Ablauf des Dienstverhältnisses ein »Vennematt« mit einem Heuerhaus darauf zur Verfügung. Den feuchten Moor- und Heideboden mußte Wolf selbst urbar machen. Für die Gründung einer Familie sah er darin kein Hindernis, denn im »Groundkloaarmaken« hatte er Erfahrung. Jetzt konnte geheiratet werden. Das geschah dann auch am 29. April 1913, vormittags um 11 Uhr in der reformierten Kirche in Uelsen durch Pastor Schumacher. Es war ein heißer Frühlingstag, so schreibt der Chronist. Von sich selbst berichtet er, daß er ein stattlicher Kerl gewesen sei, nicht sehr groß, aber kräftig und breit in den Schultern. Was für ein Wunder, so meint er, daß er darum auch die schönste »Maid« im ganzen »Vennkonträin« bekam!

Geld hatten sie beide nicht, aber gesund waren sie und der Mut zur Arbeit fehlte ihnen nicht.

Sie mußten hart arbeiten, denn der Boden war ohne Ausnahme noch Heide, Moor und Unland. Das Haus war für die hiesige Gegend ein typisches Heuerhaus, eine verkleinerte Ausgabe des größeren Bauernhauses. Es gehörte zu den Zweiständerhäusern mit verbrettertem Steilgiebel. Die Mauern waren mit Backsteinen nur einsteinstark aufgemauert. Die Steine waren gebraucht und hatten sich von einem schon älteren Gebäude des Haupthofes in Getelo erhalten. Hauptmerkmal des Hauses war die Längsdiele, an deren beiden Längsseiten die Viehställe waren. Die Diele schloß zum Wohnteil mit der Scherwand ab.

Im rückwärtigen Wohnbereich war der Hauptraum die Küche. Sie hatte schon einen Zementboden. An der Innenwand zur Diele stand ein großer Herd und ein Viehkessel mit einem weiten »Bosen« darüber. Neben dem Herd stand die unvermeidliche Torfkiste. In einer Längswand der Küche war eine Art Küchenschrank eingebaut. In der Mitte des Raumes stand ein langer rauher Tisch, nicht einmal mit einem Wachstuch belegt, wie es später üblich wurde.

Drei Schlafräume und eine Waschkammer hatte das Haus. Diese Räume waren alle von der Küche aus zu erreichen. Neben einer Dielentür hatte die Küche auch noch eine Außentür und zwei hohe Fenster, so daß sie kaum freie Wandfläche hatte. Gardinen gab es nicht, auch gab es keine Blumentöpfe auf den Fensterbänken. Gardinen und Fensterblumen kamen erst nach dem Ersten Weltkrieg auf. Einen Keller hatte das Haus nicht.

Zwei Schlafstuben wurden nur benutzt. In der dritten lagerten Erntevorräte (Korn, Eßkartoffeln) und Saatgut. In den Schlafzimmern standen große Kleiderschränke. Die Betten waren breit, mit Stroh gefüllt. Darüber lagen Unterbett, Laken, Federbett und Kissen. Am Morgen wurde das durchgefallene Stroh unter den Betten herausgefegt, ebenfalls die durch die Wohnungsdecke gesickerte Spreu. Es gab schon richtige Stubenbesen und Strauchbesen für Diele und Stall.

Als Beleuchtung diente eine große Petroleumlampe in der Küche, und im Stall wurden kleinere Stallaternen verwendet.

Die Waschkammer hatte keine Tür nach draußen, wohl aber eine zur Diele. Man arbeitete viel in diesem Raum, auf dessen Fußboden zuweilen auch Fützen standen, weil vor allem täglich das Brauchwasser für Haushalt und Stall hier in gefüllten Eimern stand. Im Winter war die Waschkammer für die Körperpflege und die große Wäsche bestimmt, auch die Milchkannen wurden hier gewaschen und gereinigt. Sommers erledigte man diese Notwendigkeiten draußen am Brunnen. Dieser Brunnen war vor der Küchentür. Es war für die damalige Zeit und für die Moorgegend schon ein moderner Brunnen. Sein Gewände bestand aus Zementrohren. Dieses Baumaterial hatte den Vorteil, daß die Brunnenwand kaum bemoost war, so wie es die mit Torf oder Backsteinen ausgekleideten Brunnen immer waren. Geschöpft wurde mit einer Ziehvorrichtung. Das Wasser aus diesem Brunnen war kein gutes Trinkwasser.

Als Toilette diente im Winter der Stall, im Sommer draußen das Gebüsch. Erst später gab es in der Scheune einen Verschlag dafür.

Es klingt nicht gerade nach »guter alter Zeit«, wenn Jan-Hindrik Wolf schreibt, daß der Herd die einzige Wärmestelle im Haus war. Die große Küche konnte gewiß kein warmer, behaglicher Aufenthaltsraum sein, denn nur die direkte Strahlungshitze vom Herd vermochte die ringsum Sitzenden zu erwärmen. Die dünnen, nicht isolierten einfachen Steinwände waren nicht wärmedämmend, und durch die vielen schlecht schließenden Türen zog die Kälte. Zeitweise sei es so kalt gewesen, daß das Wasser in den Wärmflaschen in den Betten und das Spültuch auf dem Küchentisch vereist war, teilt uns der Chronist mit. Dicke Eisschichten an den Fenstern behinderten die Sicht nach draußen.

Im Stall auf der Diele standen drei Milchkühe, ebensoviele Kälber, einige Schweine und Hühner, letztere auf einigen Stangen über dem Kuhstall. Es gab allerdings kein Pferd. Dafür stand im Kuhstall ein Ochse mit in der Reihe. Dieser wurde zur Landurbarmachung und als Zugtier bei der Feldbestellung benötigt. Es war nicht leicht, mit dem Ochsen zu arbeiten. Das Tier war schwerfällig und widerspenstig. Schwer war es, ihm etwas beizubringen. Im Sommer, wenn Bremsen, Fliegen und andere Insekten den Ochsen umschwärmten, mußte die Arbeit oft unterbrochen werden. Am liebsten stand dann das Arbeitstier müßig vor Ungeziefer geschützt im Gebüsch. Es passierte schon mal, daß er trotz Anspannung ausriß und sich im Kornfeld tummelte. Die Wut, die Wolf dann überkam, schadete dem Ochsen kaum. Eine Tracht Prügel steckte dieser, ohne ein Bein fortzusetzen, geduldig ein.

Die Hofanlage auf dem schmalen »Snippel Venneground« war sehr dürftig. Wie ein »kleiner König« konnte der Heuermann Wolf sich beileibe nicht fühlen. Es gab nur einen einzigen engen, meist knietief verschlammten Zuweg. Trockenen Fußes war ein Durchkommen nur im trockenen Hochsommer oder im Winter bei Frostwetter möglich. Der Hof war nicht gepflastert. Kleine Grasflächen, Sand und Moorboden bedeckten die Hoffläche unmittelbar am Haus. Ein kleiner, mit einer schlechten Dornenhecke umhegter Garten war angelegt. Allein der Schweineauslauf war eingezäunt, allerdings nur mit einem Geflecht aus einfachem Buschwerk. Sonst gab es keine Weide-zäune. Das Rindvieh mußte gehütet werden. Eine durch Gräben und Gebüsch eingefriedigte Weide, auf der das Vieh stundenweise, besonders in der arbeitsreichen Erntezeit, graste, gab es schon. Als Gehölz umstanden Birken und Holunder das Hofgelände.

Ein Ackerwagen, Schubkarre, Schaufel und Spaten, Sense, Besen, einige Eimer und aus Weiden geflochtene Körbe waren nebst Pflug und Egge das ganze Gerät auf dem Hof. Auch ein Aalstecher, mit dem man in den Torfkuhlen und Gräben Aale stach, fehlte nicht. Besonders erwähnt,werden muß die Kornreinigungsmühle zum Reinigen des Getreides, Dreschflegel und Häck-sellade, nicht zu vergessen die Ernteharke. Mit dieser wurde das abgeerntete Feld abgeharkt, damit kein Halm verloren ging.

Die Getreidegarben wurden mit dem Flegel gedroschen. Die Garben wurden zuerst vom Boden geholt, dann aufgeschnitten und in Lagen auf der Diele ausgebreitet. Danach wurden sie mit dem Dreschflegel bearbeitet, die Lagen einmal gewendet, schließlich aufgenommen und zusammengebunden. Das ausgedroschene Stroh kam zunächst auf den Boden über den Viehställen. Es kam später als Streu in die Ställe. Die Spreu wurde hinterher durch die Kornreinigungsmühle gereinigt, das Korn eingesackt und in einem Raum neben der Küche gelagert. Das Ganze war eine sehr umständliche Sache, abgesehen davon drang der Staub fast ungehindert in die Küche. Das später auf der Mühle in Itterbeck gemahlene Korn wurde zum Brotbacken und auch zum Verfüttern verwendet

Der Weg zur Mühle war nur etwa drei Kilometer lang. Trotzdem ging, um ein oder zwei Sack Roggen mahlen zu lassen, ein ganzer Arbeitstag damit verloren. Die Ursache lag darin, daß der Transport mit dem Ochsengespann bewältigt werden mußte. Der Ochse hatte keine flotte Gangart an sich — er trottete nur langsam und schwerfällig dahin. Dazu kam noch das lange Warten, bis man an der Reihe war. Eine Terminabsprache gab es nicht. Langweilig wurde es den Wartenden auf der Mühle nicht. Man traf Bekannte, es wurde viel erzählt und man erfuhr sehr viel Neues.

Produziert wurde hauptsächlich für den eigenen Bedarf. Das gab das ganze Jahr hindurch viel Arbeit. Im Frühjahr begann es zeitig mit dem Mistfahren für die Saatbestellung. Nachher kamen gleich das Rüben- und Kartoffelpflanzen mit der damit verbundenen Hackarbeit. Zwischen Bestellung und Heuernte mußte Torf gemacht werden. Dieser Vorgang wurde »baggeln« genannt. Der Torf wurde also gebaggelt und nicht gestochen. Dieser sogenannte »Baggeltörf« wurde auf folgende Weise gewonnen: Die breiige Torfmasse wurde mit dem Spaten ausgegraben und auf eine vorher vorbereitete Bodenfläche geworfen und dort mit einer Moorhacke etwa 25 cm hoch auseinander gebreitet. Danach traten Männer oder Frauen, unter deren Fußbekleidung Bretter gebunden waren, den Rohtorf fest. Währenddessen schöpfte eine weitere Person ständig Wasser auf den Torfbrei, um die Masse feucht und geschmeidig zu halten. Diese festgetretene Torffläche mußte einige Tage trocknen, bis sich eine feste Kruste gebildet hatte. Dann wurde der Torf gestochen. Nach dem Stechen blieb der Torf noch unverändert am Boden liegen. Durch die Stechritzen trocknete er jetzt seitlich leicht an. Nach dem Trockenvorgang war der Torf geschrumpft, er konnte so mit der Hand auseinandergehoben und in Reihen zu weiterem Trocknen aufgestellt werden. War diese Arbeit soweit getan, so wurde der gewonnene Torf genau wie der Stechtorf weiter bearbeitet.

Etwa zehn- bis zwölftausend Torfe, so rechnete Jan-Hindrik Wolf, brauchte er für eine Heizperiode. Ungefähr 15 Wagenladungen waren das. Sehr großzügig durfte seine Frau Geertken mit dem Heizmaterial nicht umgehen und die Winter durften auch nicht zu lang und streng sein, denn dann gab es Engpässe.

Nach dem Torfgraben folgte die Heu- und Getreideernte, wobei alles Gras und Getreide mit der Sense gemäht werden mußte. Nachher mußten Heu und Getreide geborgen und zum Teil in Diemen gesetzt werden. Danach folgten dann die Kartoffel- und Rübenernte neben der Aussaat des Winterroggens. Die Kartoffeln mußten mit einer Gabel gerodet werden. Nachher auf dem Hof wurden sie von Hand sortiert. Die Rüben mußten ebenfalls von Hand aufgezogen und getrennt, als Kraut und Rüben in verschiedene Haufen geworfen, nachher eingefahren und eingemietet werden.

Im Winter waren außer dem Dreschen das Melken, Füttern, Entmisten und Einstreuen die tägliche Arbeit. Frischgekalbte Kühe wurden sogar dreimal am Tage, auch während des Sommers, ‘gemolken. Selbsttränken gab es noch nicht, dem Rindvieh mußte das Wasser in Eimern gereicht werden. Der ganze Flüssigkeitsbedarf fürs Vieh wurde vom Brunnen ums Haus herumgeschleppt.

Neben dieser Arbeit, die Jan-Hindrik Wolf mit seiner Frau und später auch unter Mithilfe seiner Kinder hatte, kam die Landurbarmachung hinzu. Wolf hat nicht, wie viele Moorkolonisten vor ihm es fast immer getan hatten, das Moor gebrannt, sondern es in kleine Parzellen aufgeteilt und durch Dräi-nagegräben entwässert.

Außer der vielen Arbeit auf seiner Pachtstelle mußte Wolf an zwei Tagen in der Woche und in der Erntezeit auf dem Hof seines Bauern arbeiten. Es geschah vereinzelt, daß er außerhalb der festgesetzten Zeit zu Arbeiten auf dem Hof herangezogen wurde. Dann blieb seine Arbeit natürlich liegen, der Bauer ging vor und mußte bei guter Gesinnung gehalten werden. Zum Glück war

Jahr hindurch viel Arbeit. Im Frühjahr begann es zeitig mit dem Mistfahren für die Saatbestellung. Nachher kamen gleich das Rüben- und Kartoffelpflanzen mit der damit verbundenen Hackarbeit. Zwischen Bestellung und Heuernte mußte Torf gemacht werden. Dieser Vorgang wurde »baggeln« genannt. Der Torf wurde also gebaggelt und nicht gestochen. Dieser sogenannte »Baggeltörf« wurde auf folgende Weise gewonnen: Die breiige Torfmasse wurde mit dem Spaten ausgegraben und auf eine vorher vorbereitete Bodenfläche geworfen und dort mit einer Moorhacke etwa 25 cm hoch auseinander gebreitet. Danach traten Männer oder Frauen, unter deren Fußbekleidung Bretter gebunden waren, den Rohtorf fest. Währenddessen schöpfte eine weitere Person ständig Wasser auf den Torfbrei, um die Masse feucht und geschmeidig zu halten. Diese festgetretene Torffläche mußte einige Tage trocknen, bis sich eine feste Kruste gebildet hatte. Dann wurde der Torf gestochen. Nach dem Stechen blieb der Torf noch unverändert am Boden liegen. Durch die Stechritzen trocknete er jetzt seitlich leicht an. Nach dem Trockenvorgang war der Torf geschrumpft, er konnte so mit der Hand auseinandergehoben und in Reihen zu weiterem Trocknen aufgestellt werden. War diese Arbeit soweit getan, so wurde der gewonnene Torf genau wie der Stechtorf weiter bearbeitet.

Etwa zehn- bis zwölftausend Torfe, so rechnete Jan-Hindrik Wolf, brauchte er für eine Heizperiode. Ungefähr 15 Wagenladungen waren das. Sehr großzügig durfte seine Frau Geertken mit dem Heizmaterial nicht umgehen und die Winter durften auch nicht zu lang und streng sein, denn dann gab es Engpässe.

Nach dem Torfgraben folgte die Heu- und Getreideernte, wobei alles Gras und Getreide mit der Sense gemäht werden mußte. Nachher mußten Heu und Getreide geborgen und zum Teil in Diemen gesetzt werden. Danach folgten dann die Kartoffel- und Rübenernte neben der Aussaat des Winterroggens. Die Kartoffeln mußten mit einer Gabel gerodet werden. Nachher auf dem Hof wurden sie von Hand sortiert. Die Rüben mußten ebenfalls von Hand aufgezogen und getrennt, als Kraut und Rüben in verschiedene Haufen geworfen, nachher eingefahren und eingemietet werden.

Im Winter waren außer dem Dreschen das Melken, Füttern, Entmisten und Einstreuen die tägliche Arbeit. Frischgekalbte Kühe wurden sogar dreimal am Tage, auch während des Sommers, ‚gemolken. Selbsttränken gab es noch nicht, dem Rindvieh mußte das Wasser in Eimern gereicht werden. Der ganze Flüssigkeitsbedarf fürs Vieh wurde vom Brunnen ums Haus herumgeschleppt.

Neben dieser Arbeit, die Jan-Hindrik Wolf mit seiner Frau und später auch unter Mithilfe seiner Kinder hatte, kam die Landurbarmachung hinzu. Wolf hat nicht, wie viele Moorkolonisten vor ihm es fast immer getan hatten, das Moor gebrannt, sondern es in kleine Parzellen aufgeteilt und durch Dräi-nagegräben entwässert.

Außer der vielen Arbeit auf seiner Pachtstelle mußte Wolf an zwei Tagen in der Woche und in der Erntezeit auf dem Hof seines Bauern arbeiten. Es geschah vereinzelt, daß er außerhalb der festgesetzten Zeit zu Arbeiten auf dem Hof herangezogen wurde. Dann blieb seine Arbeit natürlich liegen, der Bauer ging vor und mußte bei guter Gesinnung gehalten werden. Zum Glück war die Entfernung zwischen Hof und Pachtstelle ziemlich groß, so daß dies nicht oft vorkam.

Da das Pachtland für die Bedürfnisse seiner Familie nicht ausreichte, betätigte sich Wolf zur weiteren Existenzsicherung in den Wintermonaten als Hausschlachter. Die Schlachtzeit war immer eine gute Zeit, gab es doch fast täglich frisches Fleisch, welches er neben seinem Lohn als Zugabe von seinen Kunden erhielt. Für seine Frau Geertken waren diese Fleischgeschenke sehr willkommen, halfen sie doch die eigenen Vorräte zu strecken.

Eine andere Einnahmequelle war das Schmuggeln. Besonders in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, während der Inflationszeit, wurde mit dieser Tätigkeit einiges zum Lebensunterhalt beigetragen. Jan-Hindrik Wolf war kein Profi im Schmuggeln, nein, auf keinen Fall, er tat nur das, was alle taten. Niemand im Moorgebiet sah darin ein Vergehen, für alle stand die Selbsterhaltung im Vordergrund. Auf diese Weise verdiente man etwas Geld für die etwas extravaganteren Anschaffungen und als Rücklage für schlechte Zeiten.

Als aber zur Stabilisierung der Währung und Beendigung der Inflation im Jahre 1923 die Rentenmark eingeführt wurde, wurde die Situation der Bevölkerung nicht besser. Vorher konnten die Menschen für die großen Geldscheine kaum Ware bekommen und hinterher war das Geld so knapp, daß oft Schulden gemacht werden mußten. Auch die Familie Wolf hatte sehr unter diesem Zustand zu leiden. Oft war es so, daß Jan-Hindrik und seine Frau Geertken nicht sicher wußten, ob sie und ihre Kinder auch am folgenden Tag satt werden würden.

Die Ernährung während der Zwischenernteperiode hing entscheidend von den damals bekannten Konservierungsmethoden ab, deren wichtigstes Trocknen, Dörren und Einsalzen waren. Die landwirtschaftlichen Erträge waren äußerst dürftig und unsicher. Häufig kam es zu Mißernten, in deren Gefolge sogleich Not und Mangel zu herrschen begannen. Es gab aber immer gutherzige Menschen, so betont Wolf, die ihm bereitwillig aus einer Notlage halfen.

Im Ersten Weltkrieg war Jan-Hindrik Wolf Soldat. Schon am fünften Mobilmachungstag im August 1914 mußte er einrücken. Besonders schlimm wurde es damit für seine Frau Geertken. Auf einmal stand sie ganz alleine vor dem Hof.

Am 16. November 1914 wurde sein erstes Kind, eine Tochter, geboren. Zur Taufe des Kindes am ersten Weihnachtstag des Jahres 1914 bekam er Fronturlaub. Nach der Taufe in der reformierten Kirche zu Uelsen, mußte sich das Ehepaar trennen. Während die junge Mutter mit dem Täufling die Heimfahrt im Tilbury des Nachbarn Züwerink antrat, mußte Wolf als Soldat in die entgegengesetzte Richtung nach Neuenhaus zum Bahnhof gehen, um mit dem Zug ins Kriegsgebiet zurückzufahren. Aus dem Krieg kehrte Jan-Hindrik Wolf nach vier Jahren kränklich zurück. Er hatte eine Gasvergiftung erlitten und war dadurch einige Jahre im feuchten Moorklima als Ackermann nicht voll arbeitsfähig.

Über seine Frau schreibt Wolf, daß sie in den Jahren als Heuerling in Gete-lomoor acht Kinder geboren hat, wovon zwei bald nach der Geburt starben. Das bedeutete jedesmal ein Kindbett, verbunden mit einem eiligen Gang zur Tag- und Nachtzeit nach Uelsen, um die Hebamme, Frau Peters, zu holen. Einmal, es war am 2. Januar 1921, bei hohem Schnee, mußte er die Hebamme unterwegs durch hohe Schneeverwehungen tragen. Ins Haus kam dann eine Nachbarin, die selber eine Reihe Kinder hatte. Sie bemühte sich um die Wöchnerin und sah dann im Haus nach dem Gröbsten. Selbstverständlich mußte die Mutter bald nach dem Kindbett wieder aufstehen und mit in den Stall gehen, Kälber und Schweine füttern helfen, natürlich auch melken.

Von Krankheiten blieben der Chronist und auch seine Familienangehörigen nicht verschont. Besonders erwähnt hat er eine schwere Lungenentzündung seiner Frau. Sie hat wochenlang mit hohem Fieber »zwischen Leben und Tod« gelegen. Oft hat Jan-Hindrik unter Tränen, zwischen Hoffnung und Verzweiflung bei ihr am Krankenbett &sessen. Der damals in Uelsen praktizierende Arzt Dr. Heinmüller hat sich hervorragend um die kranke Frau gekümmert. Sogar bei heftigem Schneefall sei er einige Male sogar zweimal täglich zu Fuß gekommen. Seine Bemühungen waren nicht vergebens!

Sein Heuerlingsleben gab Jan-Hindrik Wolf nach 17 Jahren auf. In Uelsen, an der Geteloer Straße hat er sich ein Haus mit Grund und Boden gekauft. Am 6. März 1930 fand der Umzug statt.

Worterklärungen:

Bosen = Rauchfang

groundkloaarmaken = kultivieren

Mäid = Mädchen, Jungfrau, Magd

Snippel Venneground = Streifen Moorboden

Tilbury = zweirädiger, einspänniger Wagen mit Klappverdeck; plattdt. Tillbrie

Vennkonträin = Moorgegend

Vennematt = Moorparzelle

Mit freundlicher Einstellerlaubnis des Heimatvereins der Grafschaft Bentheim e.V. durch Albert Rötterink an 26. 08. 2017

Sonderdruck aus Bentheimer Jahrbuch 1995

Seiten 151 – 156