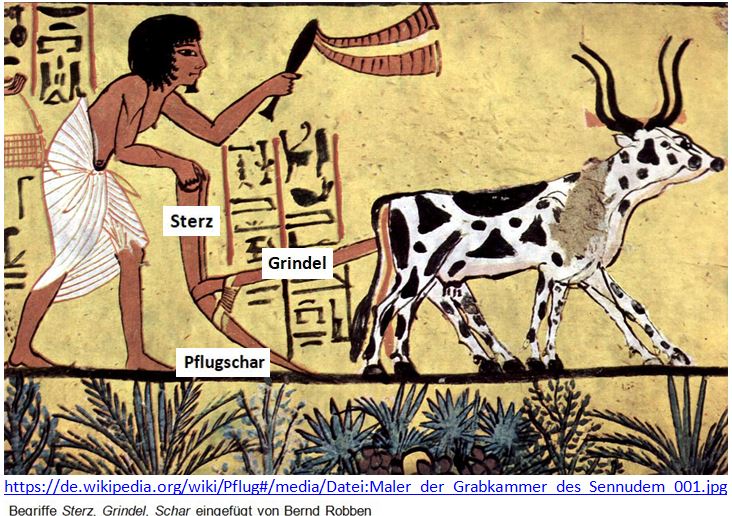

Um den Boden für den Fruchtanbau vorzubereiten, nutzen die Menschen in den einzelnen Kulturen zunächst Hacken, sie gingen dann zu Furchenstöcken und den Boden aufschlitzenden Haken über, die schon teilweise von Tieren gezogen wurden.

Foto: Archiv Robben, aufgenommen im Museum Hohenheim

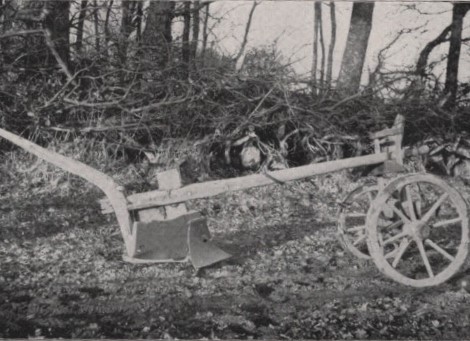

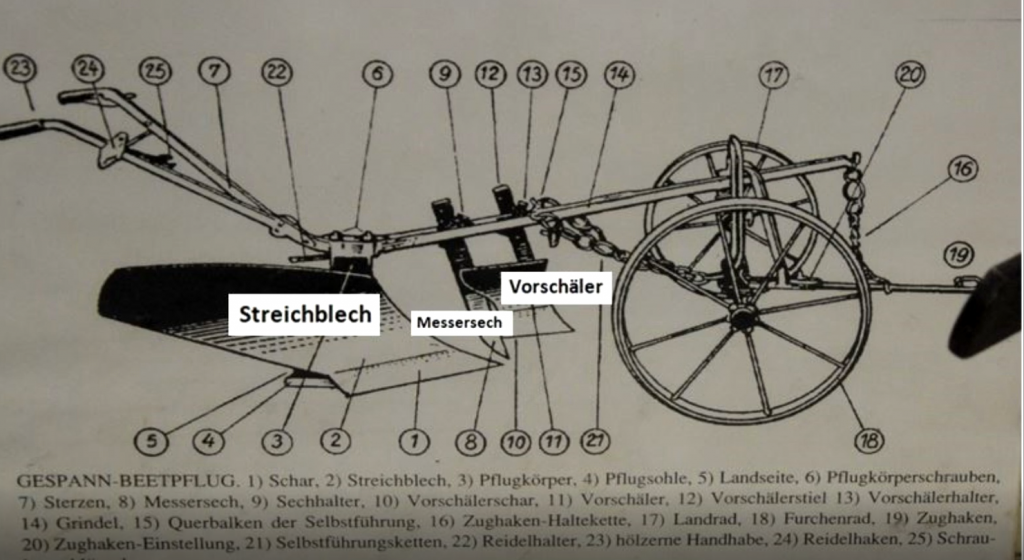

Eine entscheidende Verbesserung der Pflugtechnik setzte im Hochmittelalter (etwa 1100 – 1300) ein: Das bisher nur die Erde aufritzende Bodenbearbeitungsgerät wurde von einem schollenwendenden Beetpflug mit Streichbrett und Vorwagen abgelöst.

Foto: Archiv Böckenhoff Greving

Foto: Archiv Dreyer

Foto: Archiv Robben, aufgenommen im Museum Hohenheim, bearbeitet Robben

Ein Nachteil des Beetpfluges war das fest montierte Streichbrett (Schar), welches die Erde stets auf die gleiche Seite legte. Die damit verbundenen Leerfahrten konnten erst mit dem Kehrpflug wettgemacht werden.

Foto: Archiv Robben, aufgenommen im Museum Ootmarsum/Niederlande

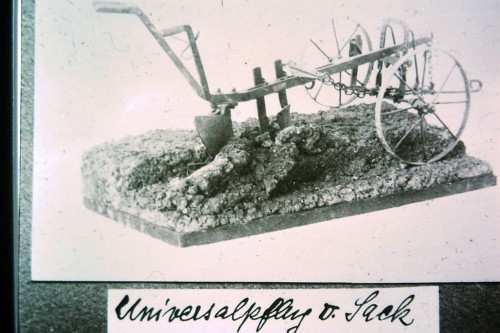

Im allgemeinen Aufschwungs der Landwirtschaft in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, die insbesondere gekennzeichnet wurden Allmendaufteilung (mit Flurbereinigungen), Beendigungen der ungenutzten Brachen und einer zunehmenden gezielten Düngerwirtschaft, erzeugte die Pflugentwicklung auch jeweils überregionales und sogar wissenschaftliches Interesses und zweckmäßige Neuerungen wurden auf den aufkommenden Ausstellungen prämiert.

Dabei stellte man in Fachkreisen fest, dass die leistungsfähigeren Beetpflüge vornehmlich aus England, Belgien und auch den Niederlanden stammten.

Foto: Archiv Robben, aufgenommen im Museum Hohenheim

Auch heute gilt der Pflug weitgehend als das wichtigste aller Ackergeräte, da er gleichzeitig durch Lockern, Vermischen und Wenden des Bodens die Aufnahme des Saatgutes entscheidend vorbereitet: Gut gepflügt ist halb geerntet.

Die besitzlosen Heuerleute, Landarbeiter und Pächter besaßen in aller Regel weder Pflug noch Zugvieh. Für einen Tag der leihweisen Nutzung des Pfluggespanns hatten sie drei bis acht Pflichtarbeitstage auf dem Hof “ihres” Bauern zu leisten.