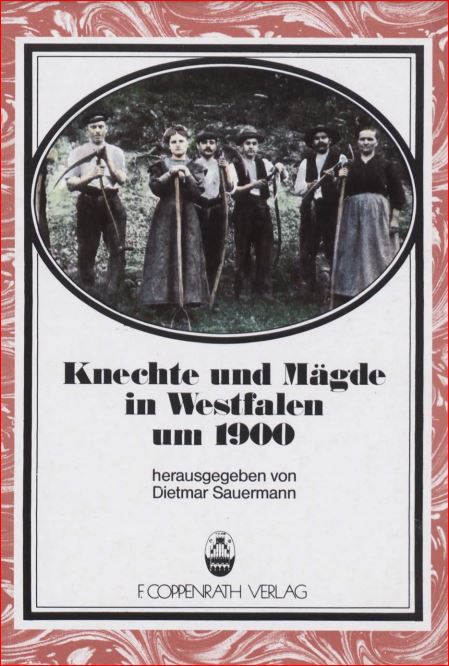

https://www.lwl.org/voko-download/BilderNEU/422_001Sauermann_MU.pdf

Hier kann man das Buch kostenlos einsehen und herunterladen.

Foto: Archiv Frau Sauermann

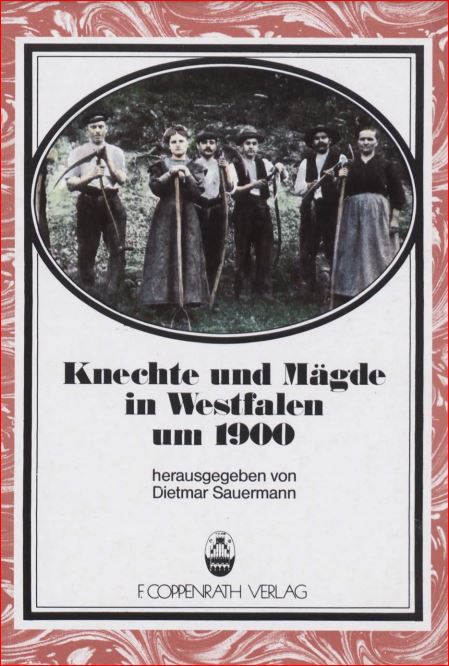

Diese Veröffentlichung von Berichten zum Thema“ Knechte und Mägde“ aus dem Material des Archivs für westfälische Volkskunde in Münster hat sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch bei vielen interessierten Laien ein lebhaftes Echo hervorgerufen und war nach wenigen Jahren vergriffen.

Vorwort zur 2. Auflage, Münster im Juni 1979

Nachfolgender Text stammt aus obiger Veröffentlichungen. Die Untertitel wurde eingefügt als Strukturhilfen.

Veränderungen im zwischenmenschlichen Bereich

Viele direkte und indirekte Aussagen weisen (…) oft in den gleichen Berichten darauf hin, daß der soziale Abstand zwischen dem Bauern und seinem Gesinde – nicht nur auf größeren Höfen – seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts erheblich gewesen sein muß. So schreibt beispielsweise die Tochter eines Großbauern über die Heiratsschranken:

„Ich wüßte nicht, daß damals eine Bauerntochter einen Knecht geheiratet hätte. Da paßten die Eltern und Verwandten schon für auf. Das war doch keine‘ gute‘ Partie für sie. Mir sind aber andere Fälle von einst bekannt, wo ein Bauernsohn eine Magd heiratete. Darunter hat aber das Ansehen erheblich gelitten. Man ließ die Familien merklich links liegen, die Frauen

waren kaum im Kreise der Bäuerinnen zu finden, und wenn einmal, etwa bei Beerdigungen, dann wurden sie möglichst übersehen “ (AwVk 604, S. 10, Hemmelsbühren, Krs. Cloppenburg).

Im 19. Jahrhundert war es nicht üblich, daß Bauernkinder, die eine einigermaßen umfangreiche Mitgift zu erwarten hatten, eine Gesindestelle annahmen.

Aufgrund ihrer Abfindung hatten sie die Möglichkeit, auf einen anderen Hof einzuheiraten oder sich eine bürgerliche Existenz aufzubauen.

Blieben sie als Unverheiratete auf dem elterlichen Hof, so hatten sie bis an ihr Lebensende einen Anspruch auf Versorgung. Ferner wurde ihnen teilweise durch bestimmte Nutzungsrechte eine gewisse Vorzugsstellung gegenüber den fremden Gesindekräften eingeräumt.

Daher waren es vor allem die Kinder der kleinbäuerlichen und unterbäuerlichen Schicht (Kötter und Heuerlinge), die sich als Knechte und Mägde verdingten. Solange sich nicht die Möglichkeit bot, in der Industrie einen Arbeitsplatz zu finden, war die Anstellung bei den Bauern für sie sogar eine Existenzfrage.

Die wirtschaftliche Lage der Kleinbauern und Heuerlinge war in den reinen Agrargebieten bis teilweise in unser Jahrhundert hinein oft genug so schlecht, dass diese Menschen froh waren, wenn ihre

zahlreichen Kinder bereits im schulpflichtigen Alter zu einem Bauern gegen Kost und Logis in Dienst gehen konnten. Dann brauchten sie nicht mehr für die Kinder zu sorgen; diese hatten ein Dach überm Kopf, bekamen ihre Arbeitskleidung und lernten obendrein ihre Berufsarbeit (vgl. AwVk 580, S. 9, Epe, Krs. Ahaus).

Die jungen Arbeitskräfte mußten als Kuhjungen oder Kindermädchen die Kühe hüten und Hilfsarbeiten verrichten. Nicht selten wurde von ihnen in der Erntezeit schwere Erwachsenenarbeit verlangt. In noch stärkere Abhängigkeit gerieten Waisenkinder, die von den Bauern aufgenommen wurden.

Sie mußten sich nach dem Schulabschluß – dem Zeitpunkt also, wo sie einen Anspruch auf Lohn für ihre Arbeit hatten – noch für ein oder zwei Jahre zu unentgeldlicher Arbeit bei den Adoptiveltern verpflichten, um einen Teil der Sachaufwendungen, die der Bauer für sie aufgebracht hatte ( z. B. Erstkommunion- bzw. Konfirmationskleidung) , abzuarbeiten (vgl. S. 63 und S. 72).

Diese unterste Gesindestufe bedeutete für die Kinder der ärmeren Schichtender Landbevölkerung bereits eine wesentliche Verbesserung ihrer Möglichkeit, nach und nach mit zunehmendem Alter die Stufenleiter der Gesindehierarchie emporzusteigen, ohne allerdings jemals – von einigen Ausnahmen abgesehen – die Stellung eines Bauern oder einer Bäuerin oder die eines bäuerlichen Familienmitgliedes erreichen zu können.

Nur der Besitz war entscheidend

Den Mittelpunkt bäuerlichen Denkens bildete der Besitz, der Hof. (Vgl. Dietmar Sauermann, Hofidee und bäuerliche Familienverträge in Westfalen, in: Rheinisch-westfälische Zeitschrift f. Volkskunde 17 (1970), S. 58 ff.).

Die Größe des Hofes war der Gradmesser für das Ansehen und die soziale Stellung nicht nur der Eigentümer, sondern auch derjenigen, die von dem Hof abstammten.

Das Gesinde unterschied sich aber von dem Bauern und seiner Familie dadurch, dass es kein Eigentum besaß, keinen finanziellen oder materiellen Rückhalt durch das Elternhaus hatte, allein auf seine Arbeitskraft angewiesen war und diese Arbeitskraft in fremde Dienste stellen musste, um überhaupt leben zu können. Die Magie, die für die unterbäuerliche Schicht mit dem Begriff „Eigentum“ verbunden war und die dazu führte, dass man glaubte, durch den Erwerb von Land und den Bau eines Hauses mit den Bauern gleichziehen zu können, müsste einmal näher untersucht werden.

Sie hat entscheidend zu dem sozialen Aufstiegsstreben der Heuerlinge und des ehemaligen Gesindes beigetragen, das zu der Aneignung von bäuerlichen, später städtischen Kulturformen führte.

Anderer Name –Verlust der eigenen Identität

Das Gesinde wurde dem Hof, auf dem es „wohnte“, zugeordnet und musste daher einen Teil seiner Individualität aufgeben. Bezeichnend ist hierfür die Namengebung: „Der eigene Hausname war ausgeschaltet, und der Name des Bauern oder des Hofes wurde vor dem Vornamen genannt, wenn die Kötter oder Nachbarn von uns sprachen. Ich z. B. war schon jahrelang aus Eversum fort und hieß dann, wenn ich mal dahin kam, immer noch „ Potthinken Ernst“ (der Bauer hieß Potthink). Unseren richtigen Hausnamen kannte man nicht; man gehörte eben zum Hof und zu seiner Familie „( AwVk 1641, S. 2 Eversum, Gemeinde Olfen, Krs. Lüdinghausen).

Aber auch die Vornamen wurden in bestimmten Fällen verändert: „Nach unserm Willi bekamen wir einen Knecht, der mit Vornamen Kaspar hieß. In Lavesum war dieser Name aber sehr ungewöhnlich und uns in der Familie ungeläufig beim Rufen. Also wurde- K aspar umgetauft in Willi. Eine ähnliche Umtaufung nahm ein anderer Bauer mit seinem Knecht Josef vor, weil er selber einen Sohn mit Namen Josef hatte, und er nannte den Knecht kurzweg „Karl“ Der Berichterstatter schreibt dann weiter: „Die willkürliche Umbenennung der Vornamen war aber eher alles andere als ein schöner Brauch. Was würdest Du Grete z. B. im Innersten Deiner Persönlichkeit empfinden, wenn man auf einmal „Liesbeth“ zu Dir sagte und Du Dir das gefallen lassen müßtest?“ (AwVk 3391, S. 2 , Lavesum, Krs. Recklinghausen).

Rangordnung des Gesindes

Die Rangordnung der Gesindekräfte war von ihrer Bedeutung für den Hof bestimmt (vgl. Martha Bringerneier, Gemeinschaft und Volkslied, S. 74 f. ).

Sie richtete sich nach dem Aufgabenkreis, der den Knechten und Mägden aufgrund ihres Alters und ihres Könnens übertragen wurde. Je größer der Hof war und je mehr familienfremde Arbeitskräfte auf ihm beschäftigt waren, um so ausgeprägter war die Differenzierung der Tätigkeitsbereiche und um so strenger war die Gesindehierarchie durchgebildet. So wird z. B. aus der Soester Börde berichtet, daß auf dem Wege zur Feldarbeit die Rangunterschiede der Knechte peinlich beachtet wurden: „Beim Ausreiten zur Feldarbeit wurde genau die althergebrachte Reihenfolge innegehalten.

Der 1. Fuhrknecht ritt an der Spitze, dann kam der 2. Fuhrknecht mit seinem Gespann. Wehe dem Pferdejungen, wenn er es wagte, vor dem 2. Fuhrknecht oder gar an der Spitze zu reiten “ ( H. Weimann, Gesindewesen, S. 293).

Der Bauernfamilie am nächsten standen der Großknecht und die Großmagd Der Großknecht oder Baumeister, wie er im Münsterland genannt wurde, hatte eine Vertrauensstellung. Er war Vorarbeiter bei der Feldarbeit, er verrichtete die Säarbeiten, er war der erste Mäher und der erste Drescher.

Durch seine Arbeitsleistung bestimmte er das Arbeitstempo und das tägliche Arbeitssoll. Daher sahen die Bauern darauf, daß der Baumeister sich durch besondere Körperkräfte auszeichnete.

Wie u. a. aus Sagen und Schwänken bekannt ist, führte diese Stellung des Großknechtes oft zu Konflikten mit den anderen Arbeitskräften. In den Erzählungen werden dem Erstknecht z. B. häufig übermenschliche Fähigkeiten zugeschrieben. Diese Legendenbildung dürfte gewiss nicht ohne Einfluss der Großknechte geschehen sein, die auf diese Weise ihre Stellung in der Gesindehierarchie zu untermauern suchten. Andererseits wirkte dieses Berufsbild in den Erzählungen wiederum auf die Handlungen der Erstknechte ein. Es wird aber auch erzählt, dass einige Baumeister ihre Knechte beim Mähen zu Tode hetzen konnten; und in einigen Teilen des Münsterlandes war es üblich, dass am Morgen des Erntebeginns alle Mäher dem Erstknecht den sogenannten „Sachtpenning“ geben mußten, damit er das Mähtempo in erträglichen Bahnen hielt. (Vgl. hierzu: Herbert Weißer, Verhältnis zur Arbeit, S. 287 f. ; Adalbert Kuhn, Sagen, Gebräuche und Märchen aus Westfalen, 1. Teil, Leipzig 1859, S. 9lf. und AwVk 580, S. 10).

Hier wird deutlich, dass der Großknecht sich von den anderen männlichen Gesindekräften absonderte und dadurch teilweise als williges Werkzeug des Bauern und seiner Interessen angesehen werden konnte.

Da die Frageliste sich zwar recht ausführlich mit dem Tätigkeitsfeld des Erstknechtes beschäftigt, die Aufgabenbereiche der anderen Gesindekräfte jedoch nur beiläufig anspricht, werden in den Berichten oft nur die Grundpositionen der anderen Knechte und der Mägde umrissen.

Allem Anschein nach war die Stellung der Erstmagd bei weitem nicht so hervorgehoben wie die des Erstknechts. Die Großmagd hatte vor allem die Feldarbeit zu verrichten und die Bäuerin bei der Hausarbeit zu unterstützen. Das Kochen und die Arbeiten im Wohnteil des Hauses waren der Hausfrau vorbehalten, während der Großmagd die Aufsicht und die Vorarbeit im Stall- und Gesindeteil des Hauses überlassen wurde. Der zweite Knecht, „Fahrknecht“ oder „Schulte“ hatte die Pferde zu versorgen und alle Arbeiten zu erledigen, die mit Pferdegespannen durchgeführt werden mussten. Die zweite Magd fütterte die Kühe, half beim Melken und räumte die Gesindekammern auf. Dem dritten Knecht und der dritten Magd wurden vor allem Hilfsarbeiten zugewiesen: Schweine und Kühe hüten, das Kleinvieh füttern, Handlangerdienste leisten, Botengänge verrichten usw. (Vgl. zu der Gesindehierarchie auch: Karl Baumgarten, Tischordnung, S. 7 f.).

Entlohnung

Der Lohn richtete sich nach dem Dienstalter und der Rangstufe, wobei die Männer eine höhere Entlohnung für ihre Arbeit erhielten als die Frauen.

Im 19. Jahrhundert scheint in Westfalen allgemein die Regel bestanden zu haben, dass ein Großknecht neben dem Naturallohn (Flachs Hemden Hose, Holzschuhe, Stiefel usw. ) als Spitzenlohn jährlich so viel an Bargeld verdienen müsse, um sich davon eine Kuh kaufen zu können.

Die Ausrichtung des Lohnes auf die Bedürfnisse einer rein agrarischen

Lebenswelt (erheblicher Anteil des Naturallohnes am Gesamtlohn, Kuh als Wertmesser, jährliche Auszahlung, langfristige Bindung an den Arbeitgeber ohne Ansprüche auf eine Altersversorgung) konnte durch die zunehmende Industrialisierung nicht mehr aufrechterhalten werden, zumal die Bauern ihre monopolartige Stellung als Arbeitgeber und Grundbesitzer, die sie neben den Adeligen zu Beginn des 19. Jahrhunderts erreichen konnten, mehr und mehr einbüßten.

Industrie zahlte bessere Löhne

Die höheren Löhne, die geregelte Arbeitszeit, die besseren Aufstiegschancen und die günstigeren sozialen Leistungen in Industrie, Handel und Dienstleistungsgewerbe bewirkten eine Abwanderung zunächst der erfahrenen und kräftigeren Arbeitskräfte. Die Bauern mussten sich daher immer mehr auf jüngere Knechte und Mägde stützen, die ihre Dienststellung in der Landwirtschaft als eine Übergangslösung ansahen: „Die meisten Knechte dienten von der Schulentlassung bis zum 16. Lebensjahr. Man sagte, dass sie sich beim Bauern erst ‚durfriäten‘ mussten… Mit 16 Jahren konnten die jungen Leute als‘ Piärredriewer‘ auf dem Schachte anfangen“ ( AwVk 3803, S. 2, Mettingen, Krs. Tecklenburg; vgl. auch S. 120 f. ).

Durch die Landflucht waren die Bauern gezwungen, höhere Löhne zu zahlen.

Zusätzliche Vergütungen

Vermutlich wurde es erst jetzt üblich, dem Gesinde zu allen möglichen Gelegenheiten Geschenke und Trinkgelder zu geben: zu Weihnachten, zum Schützenfest, zum Abschluss der Ernte und anlässlich besonderer Arbeiten (Nachtwachen, Besuchsfahrten an Sonntagen und beim Einhüten). In gleichem Zusammenhang werden wohl auch die Treueprämien zu sehen sein, die in den Berichten immer wieder erwähnt werden: bei Heirat einen Kleiderschrank oder ein Rind nach siebenjähriger Dienstzeit. Es wäre ferner näher zu untersuchen, inwieweit der Mangel an qualifizierten, länger dienenden landwirtschaftlichen Arbeitskräften die bäuerliche Vorstellung vom „treuen Gesinde, das zur Familie gehört“ beeinflusst hat.

Landfremde mussten eingestellt werden

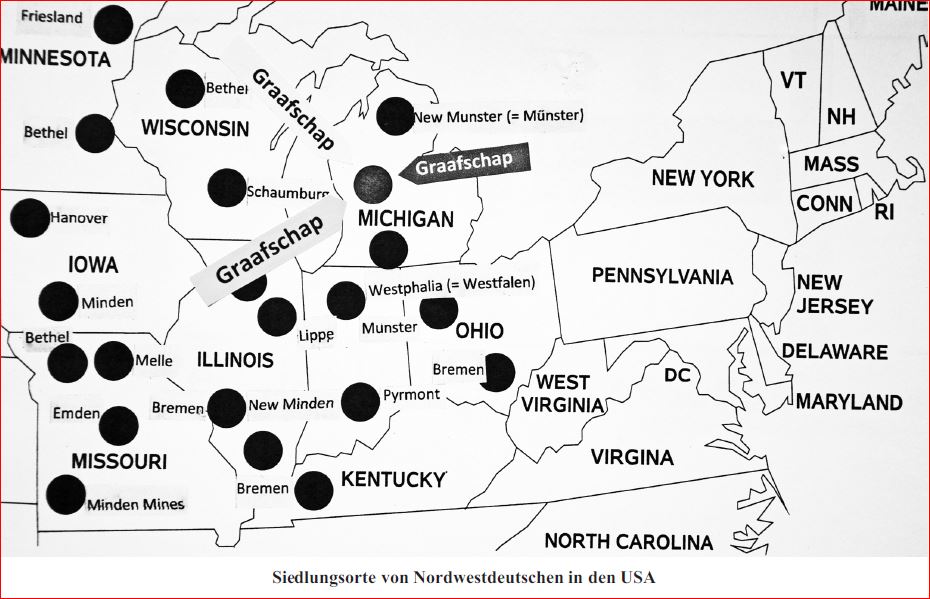

Trotz aller Bemühungen, die eingesessene, traditionelle Landarbeiterschicht durch höhere Löhne zu binden, mussten die Bauern doch mehr und mehr Landfremde einstellen. So wurden seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts vorzugsweise Angehörige derjenigen Bevölkerungsteile angeworben, die aus Ostdeutschland in die Ballungszentren ( z. B. Berlin, Leipzig, Ruhrgebiet) kamen, dort aber keine Arbeit fanden. Neben gewerbsmäßigen

Vermittlern waren es vor allem Lehrer und Pfarrer in den Großstädten, die diesen Menschen in der Landwirtschaft einen Arbeitsplatz verschafften.

Diese neue Landarbeiterschicht stammte zwar vom Lande und war

mit der bäuerlichen Arbeitswelt vertraut. Doch sie brachte Lebensgewohnheiten mit, die sich von denen der Eingesessenen teilweise recht erheblich unterschieden. Daher gerieten diese Arbeitskräfte in eine soziale Isolierung. Hinzu kam, daß sie in den meisten Fällen ihre Tätigkeit auf den Höfen als eine Übergangslösung betrachteten und nach einiger Zeit in die Städte abwanderten.

Starke Veränderungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen

Dieser „Verfall des Gesindewesens“, also die Entwicklung von länger dienenden, qualifizierten Knechten und Mägden zur fluktuierenden Landarbeiterschaft, wird oftmals als die eigentliche Ursache für die Absonderung der Bauernfamilie von ihren Arbeitskräften angesehen: „Die früher für den Betrieb ersprießliche vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist bei dem häufigen Dienststellenwechsel nicht mehr gegeben. Um sich nicht dauernd der Gefahr auszusetzen, dass innere Angelegenheiten des Betriebes oder solche der Familie und dergl. von den Untergebenen an die Öffentlichkeit gebracht werden, gibt der Landwirt seinen Arbeitskräften keine Gelegenheit zum näheren Einblick in seine Verhältnisse. “ (Heinrich Dartmann, Die Landarbeiterverhältnisse Westfalens vor und nach dem Kriege in betriebswirtschaftlicher und sozialer Hinsicht, Phil. Diss. Gießen, Gießen 1932, S. 59).

In diesem Zitat werden die „inneren Angelegenheiten des Betriebes oder solche der Familie“ der „Öffentlichkeit“ gegenübergestellt. Eine solche Wertschätzung der Privatsphäre war jedoch dem bäuerlichen Denken des 18. und frühen 19. Jahrhunderts fremd und ist zusammen mit anderen Wertvorstellungen aus dem städtisch-bürgerlichen Bereich im Laufe des 19. Jahrhunderts übernommen worden. Die Rezeption bürgerlicher und adeliger Lebensformen, die sich Hand in Hand mit einem Wandel der wirtschaftlichen Verhältnisse des Bauerntums vollzog ( Ablösung der Grundherrschaft, Markenteilung, veränderte Anbau-, Fütter- und Düngemethoden usw. ) hat die bäuerliche Kultur nach und nach grundlegend verändert.

Sie führte schließlich dazu, das die Bauernfamilie bereits zu einer Zeit, in der ihr noch genügend Arbeitskräfte zur Verfügung standen, also vor der Landflucht, sich von dem Gesinde stärker abzusetzen begann.

Dieser kulturelle WandeI wird von den Berichterstattern teilweise recht klar herausgestellt. So war es beispielsweise bis weit ins 19. Jahrhundert hinein üblich, dass man sich im bäuerlichen Bereich ohne Rücksicht auf Standesunterschiede duzte. Nach dem Vorbild des Adels, vor allem aber der bürgerlichen „Respektspersonen“ im Dorf (Amtmann, Pfarrer, Lehrer) ließen sich seit etwa der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die reicheren Bauern und deren Frauen von ihrem Gesinde zunächst mit „Gi“ oder „Ji“ (Ihr), später dann mit „Sie“ und „Herr“ bzw. „Frau“ anreden, während sie selbst ihre Untergebenen weiterhin mit dem Vornamen riefen und duzten.

Bauernfamilie und Gesinde aßen ursprünglich gemeinsam an einem Tisch.

Dies geschah auch dann, wenn der Haushalt 10 bis 15 Personen umfasste. In der Sitzordnung spiegelte sich sowohl die Hierarchie der Familie als auch die des Gesindes wider. In den Fällen, in denen die Plätze an dem langen Tisch nicht ausreichten, scheint man einen Männertisch und einen Frauentisch eingerichtet zu haben. Diese Trennung nach Geschlechtern ist schon in der Tischordnung angelegt ( Männerseite, Frauenseite) und wurde z. B. bei Prozessionen und bei der Sitzordnung in der Kirche streng eingehalten.

Aus der Tischgemeinschaft wurden zunächst die Altenteiler ausgegliedert: „Dass hier und da alte Leute, der Großvater oder die Großmutter, an ihrem Sitzplatz hinter dem Ofen einen besonderen kleinen Tisch bekommen haben, an dem sie ihr Mahl einnahmen, geschieht nur, um es ihnen bequemer zu machen, oder aber mit Rücksicht auf eine andere, ihnen leichter bekömmlichere Kost“ (Gustav Hagemann, Bäuerliche Gemeinschaftskultur, S. 65f.). Diese Absonderung war aber vermutlich zunächst eine Herabsetzung – „Katzentisch“ – ( vgl. Franz Jostes, Trachtenbuch, 2. Aufl. S. 38f.), hat dann aber seit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Westfalen allmählich eine positive Bewertung erfahren, die wohl im Zusammenhang mit einer Stärkung des Familienbewusstseins und einer Aufwertung der Altenteiler steht.

Zwei unterschiedliche Tischgemeinschaften

Am Ende des 19. Jahrhunderts ging man dann auf größeren Höfen dazu über, an zwei getrennten Tischen die Mahlzeiten einzunehmen. Die Bauernfamilie (einschließlich des Altbauernpaares) aß zunächst wohl an einem zweiten Tisch in der „Küche“, zog sich dann aber zu den Mahlzeiten bald in die Stube zurück. Das Gesinde aß weiterhin an dem langen Tisch in der Küche. Teilweise wurde an beiden Tischen unterschiedliches Essen gereicht.

Es ist anzunehmen, dass zumeist einheiratende Frauen diese Trennung vollzogen haben wie z. B. auf einem Hof in Hiltrup bei Münster: „Solange die Bauernfamilie mit den Dienstboten eine echte Haus- und Tischgemeinschaft bildete, wo also alle an einem Tisch aßen, gab es zwangsläufig keinen Unterschied im Essen. Das wurde anders, als 1919 eine neue Frau ins Haus kam die die Tischgemeinschaft aufhob “ (AwVk 4064, s. 7). Auf diese Mitteilung angesprochen, führte der Berichterstatter als Ergänzung an: Die Frau stammte von einem mittleren Bauernhof. Der lag allerdings nahe bei Coesfeld. Ihr Vater war Mitglied der Gemeindeverwaltung und hatte auch sonst viele Ehrenämter. Die Folge davon war, dass viel Besuch auf dem Hofe war und auch viel zu Besuch gegangen wurde. Es blieb nicht aus, daß ein großes Haus geführt wurde. Und diese Gepflogenheiten wurden auch mehr oder weniger auf dem elterlichen Hof praktiziert … Der große Tisch wurde aufgehoben. Familienangehörige und Dienstboten aßen fortan getrennt. Da zwei Töpfe gekocht wurden, gab es hin und wieder Scherereien wegen des Essens. Als 1938 wieder eine neue Frau auf den Hof kam, behielt diese den getrennten Tisch bei. Sie kochte aber nur einen Topf, d. h. Familienmitglieder und Dienstboten bekamen dasselbe Essen“ (AwVk 4179,

Auch im Wohnungswesen zeigt sich diese Tendenz zur Absonderung der Bauernfamilie. Während der Bauer mit seinen Familienmitgliedern sich immer mehr in einen vom Stall- und Wirtschaftsteil getrennten Wohnteil des Hauses zurückzog und sich dort nach bürgerlichem Vorbild mit neuen Einrichtungsgegenständen umgab ( Glasenschap, Waschtisch, Rohrstühle, Polstergarnituren, Spiegel, Gardinen, Tapeten, Teppiche usw.), wurde das Gesinde zunächst nach wie vor im Stallteil neben oder über dem Vieh untergebracht. Diese Gesindekammern waren oft so klein, dass die Knechte und Mägde einen Teil ihrer Habseligkeiten im Elternhaus zurücklassen mussten. Diese teilweise nicht richtig abgeschlossenen und nicht heizbaren Räume waren spärlich möbliert. Das Hauptmöbelstück bildete ein Bett, in dem zwei Personen schlafen mussten. Selbst auf großen Höfen stand dem Gesinde nur selten ein Kleiderschrank zur Verfügung. „Ihre Kleider hängten sie unter einem Eckbrett auf, das mit einem Vorhang umgeben war. Bessere Kleidung hängte man auch wohl in den Schrank der Herrschaft „. (AwVk 644, S. 4, Oberkirchen, Krs. Meschede). Sehr anschaulich berichtet ein anderer Mitarbeiter, wie sehr man darunter litt, daß der Stallgeruch nicht aus der Sonntagskleidung herauszubekommen war ( vgl. S. 132).

Landflucht mit Folgen

Unter dem Druck der Landflucht besserten sich zwar nach und nach die Wohnbedingungen des Gesindes – bezeichnenderweise zuerst für die Mägde – , aber es wird deutlich, dass die Bauern ihren Mägden und vor allem ihren Knechten bis ins 20. Jahrhundert hinein einen Lebensstil zuwiesen, den sie selbst aufgegeben hatten. Diese Zurücksetzung des Gesindes ist gerade bei den Bauern zu beobachten, die die nötigen finanziellen Mittel besessen hätten, um auch für ihre Arbeitskräfte bessere Wohnverhältnisse schaffen zu können. Einigen Mitarbeitern ist diese Diskrepanz bewusst geworden. Sie führen u. a. als Rechtfertigung an: „Die Knechte schliefen bis 1900 in einer Futterkammer bei den Pferden in den Butzen. Da konnte man von der Deele hineinsteigen. Das war deswegen, um die Pferde stets zu beaufsichtigen. Nachher bekamen die Jungens eine Kammer mit einer Klappe zu den Pferden“(AwVk 1788, S. 5, Ilserheide, Krs. Minden). – „Der Schlafraum der Knechte lag allgemein über dem Stall an der Giebelwand an der Niendör. Das war nicht der Ausdruck sozialer Abwertung, wie ich es mal von einem Städter gehört habe, sondern die praktische Erwägung, dass man von hier aus Geburten und sonstige Vorkommnisse im Stall besser wahrnehmen konnte “ ( AwVk 4294, S. 2, Schöppingen, Krs. Ahaus).

Doch diese „praktischen Erwägungen“ galten nicht für die Bauernfamilie sondern sie betrafen nur die Knechte und Mägde. Es sei darauf hingewiesen, dass Justus Möser in seiner vielzitierten Lobrede auf das niedersächsische Bauernhaus der B ä u e r i n die Aufsicht im Hause und damit auch über das Vieh zuweist. In deutlicher Polemik gegen die aufkommende Scherwand fährt er fort: Wer den Wohnteil von dem Stallteil abtrennt,

„beraubt sich unendlicher Vorteile. Er kann so denn nicht sehen, was der Knecht schneidet und die Magd füttert. Er hört die Stimme seines Viehes nicht mehr. Die Einfurt wird ein Schleichloch des Gesindes; seine ganze Aussicht vom Stuhle hinterm Rade am Feuer geht verloren. “ ( Justus Mösers Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 6 (Patriotische Phantasien III), Oldenburg-Hamburg o. J., S. 128).

Einrichtung einer Gesindestube vergrößert sozialen Abstand

Eine weitere Isolierung des Gesindes von der Bauernfamilie brachte die Einrichtung einer besonderen Gesindestube mit sich. Dieser Raum lag zumeist im Wirtschaftsteil des Hauses. Oft war es die ehemalige, nach und nach funktionslos gewordene Spinnstube. Sie wurde nun zum geselligen Mittelpunkt des Gesindes. In ihr nahmen die Knechte und Mägde ihre Mahlzeiten ein, in ihr verbrachten sie ihre freie Zeit und feierten sie ihre gemeinsamen Feste. Sie wurde weitgehend von der Bauernfamilie gemieden. Einige Mitarbeiter berichten sogar, dass die Bauern es nicht gern sahen, wenn ihre Kinder diesen Raum betraten. So entstanden auf engstem Raum und unter einem Dach zwei verschiedenartige, verhältnismäßig scharf voneinander getrennte soziale und kulturelle Bereiche.

Auch die Arbeit hat zum Teil durch das Aufgreifen städtischer Normen eine Umwertung erfahren. Bestimmte bäuerliche Hauptaufgaben wurden nun als „niedrig“ abklassifiziert und dem Gesinde allein überlassen. Teilweise ist sogar zu beobachten, dass die Bauernfamilie sich fast vollständig aus dem Produktionsprozeß zurückzog. Je mehr sie ihr Handeln und Denken nach den bürgerlichen Idealen ausrichtete, umso weniger nahm sie an der landwirtschaftlichen Arbeit teil. Der ehemalige Arbeitspartner des Gesindes wurde so zur „Herrschaft“.

Ein Indiz für diese Entwicklung ist die allmähliche Aufwertung des Großknechtes, der nicht nur die meisten Arbeiten des Bauern übernahm, sondern dem auch nach und nach ein Teil der brauchtümlichen Verpflichtungen des Hausherrn übertragen wurde: z. B. das Schneiden des Brotes, das Wecken des Gesindes und der Bauernfamilie, das Fahren des Hochzeits- oder Totenwagens usw. Aus dem Großknecht wurde der „Verwalter“, der eine Art Vermittlerrolle zwischen dem Besitzer und den Arbeitskräfte einnahm und der weitgehend selbständig handeln konnte.

Ein weiteres Beispiel für diese Neuorientierung der Bauern stellt die Ausbildung ihrer Töchter dar. Von dem Vorbild der „höheren Töchtererziehung“ angeregt, schickten zunächst die Großbauern, später dann auch andere Bauern, die es sich finanziell leisten konnten, ihre Töchter in „Pension“, d. h. in klösterliche Anstalten, in einen großbäuerlichen oder adeligen Gutsbetrieb oder in einen bürgerlichen Haushalt. Sehr beliebt waren Akademikerhaushalte. Dort sollten sie „kochen und vornehmen Umgang“ lernen und „kamen dann als Fräuleins wieder zurück“ (vgl. S. 160).

Eine Lehrzeit als „Haustochter“ durchzumachen, teilweise unter erheblicher finanzieller Einbuße, wurde zum Leitbild der gesamten weiblichen Landbevölkerung. Die Folge war nun, dass die Arbeit als Küchenmädchen, Hausgehilfin oder Hausangestellte wesentlich höher eingeschätzt wurde und daher begehrter war als die Arbeit der Stallmagd, die zudem noch zu Feldarbeiten herangezogen werden konnte. Damit wurde der wichtigste Teil der Frauenarbeit in der Landwirtschaft, die Stall- und Feldarbeit, abgewertet. (Vgl. auch: Günter Wiegelmann, Frauenarbeit in der Landwirtschaft,

in: Atlas der deutschen Volkskunde, Neue Folge, Erläuterungen Bd. I, hrsg. von Matthias Zender, Marburg 1959 – 1964, S. 37 ff. ).

Die „Verbürgerlichung“ des Bauerntums

hat also dazu beigetragen, dass der soziale Abstand, der zwischen dem Bauern und seinem Gesinde aufgrund der unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse bestand, zusehends vertieft wurde. Während die großbäuerliche Familie ihre Lebensführung an städtischen Normen orientierte und sich mit adeligen und bürgerlichen Kulturgütern umgab, verharrten die bäuerliche Unterschicht und das Gesinde zunächst weitgehend auf der Kulturstufe, die die Großbauern nach und nach aufgegeben hatten. Da die Neuerungen fast alle Bereiche der Kultur erfassten und eine Art von Luxus darstellten, den sich nur eine bestimmte wohlhabende Schicht leisten konnte, wurde der wirtschaftliche und soziale Unterschied zwischen armer und reicher Landbevölkerung durch eine kulturelle Differenzierung nach außen hin viel deutlicher sichtbar als in früherer Zeit. Die bürgerliche Lebensweise wurde zu einem Statussymbol der Großbauern. Da aber auch die anderen ländlichen Sozialgruppen sich an den neuen Leitbildern orientierten, spiegeln Art und Intensität der Übernahme der stadtbürgerlichen Kultur die jeweilige Stellung im Sozialgefüge der Landbevölkerung wider.