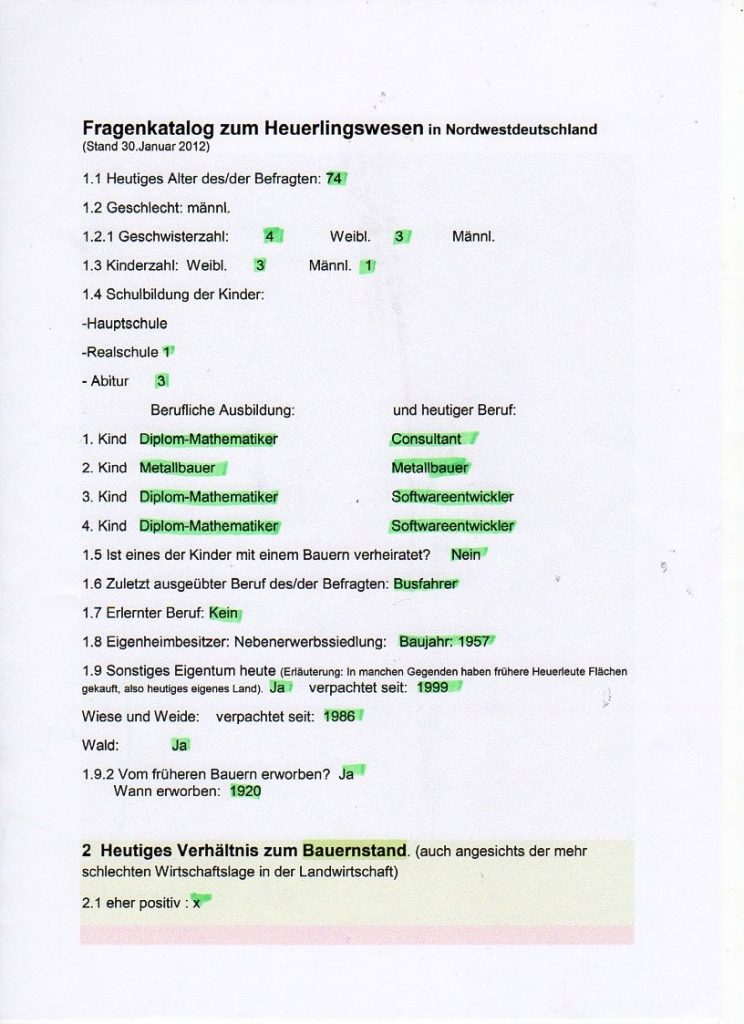

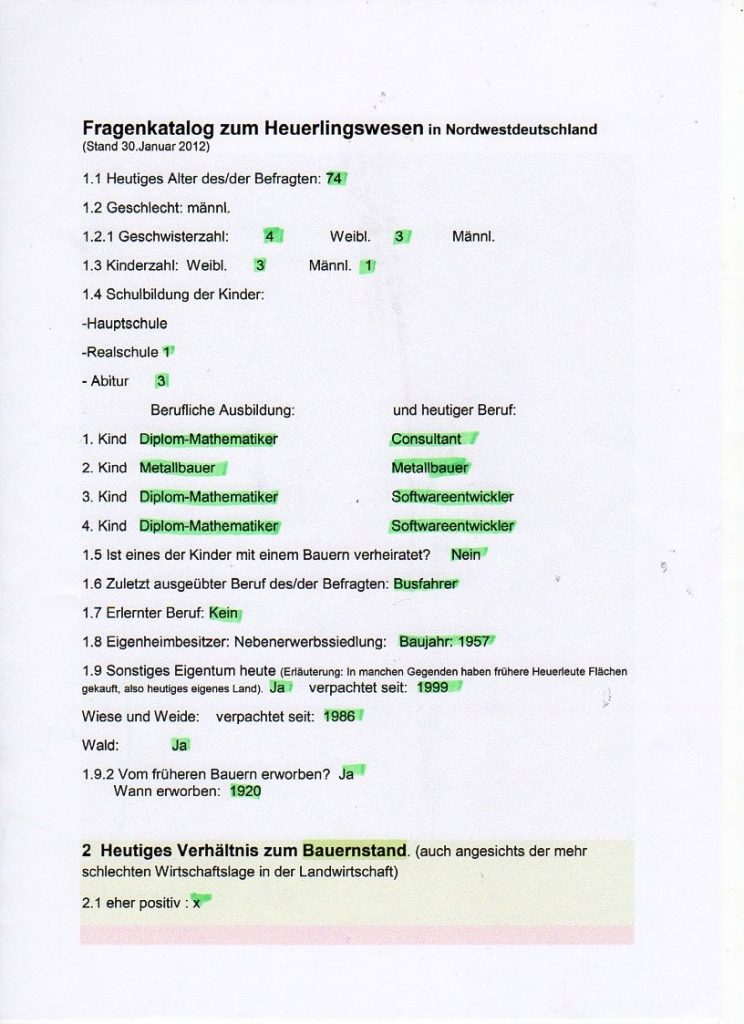

Um nun die wenigen Zeitzeugen, die noch lebten, einheitlich befragen zu können, habe ich einen umfangreichen Fragebogen entworfen:

Technischer Hinweis: Da hier der Platz „gesprengt“ würde, wenn alle 11 Seite in Vollversion hier eingestellt werden würden, eine einfachere Lösung – die Seite anklicken, schon ist die Vergrößerung da!

Um nun die wenigen Zeitzeugen, die noch lebten, einheitlich befragen zu können, habe ich einen umfangreichen Fragebogen entworfen:

Hier zunächst nur die erste Seite.

Boykott im Emsland!

Da ich nach mehreren neuen Ansätzen deutlich merkte, dass ich im Emsland für diese Initiative keine Unterstützung zu erwarten hatte, habe ich mich im Januar 2012 in einem Rundbrief an die Vorsitzenden der Heimatvereine im Altkreis Bersenbrück gewandt.

Lediglich in „meinem“ Heimatverein in Bramsche bei Lingen fand ich genügend Mitstreiter, die ebenfalls daran interessiert waren, an Hand eines Vordruckes die ehemaligen Heuerleute des Kirchspiels aufzulisten.

Da war ein volles Haus!

Alle waren sich anschließend einig:

Selten hatte man so effektiv gearbeitet und dabei ein so wichtiges Zeitdokument für die Gemeinde erarbeitet….

Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen!

Betrübliche Erkenntnis: Hätten damals alle Heimatvereine nur einen Abend in der gleichen Weise angesetzt, wäre daraus allein für den Altkreis Lingen ein Buch geworden, das als Zeitdokument von unschätzbarem Wert gewesen wäre!

Heute ist es dafür schon zu spät.

Damit sollte meine aktive Arbeit an der Aufarbeitung des Heuerlingswesens im Altkreis Lingen beginnen…

Zu Beginn des Jahres 1997 verschickte ich ein Rundschreiben an alle Heimatvereine des Altkreises Lingen (Lingener Land).

Nüchterne Bilanz: Nur der Heimatverein Langen zeigte Interesse.

Ansonsten signalisierte man mir mehr oder wenig offen:

Das ist ein Tabuthema, da gehen wir nicht ran….

Christoph Figur – Die Entwicklung Papenburgs von 1631 -1815

Dieses Buch gibt nähere Auskünfte darüber, wie es den ehemaligen Heuerleuten als Siedler tatsächlich in Papenburg erging. Aus Eigennutz verschärfte der Sohn des Freiherrn von Velen in seiner eigenen Amtszeit bis 1727 die Lebens- und Wirtschaftsbedingungen der Siedler so sehr, dass es zu einer offenen Auseinandersetzung kam. Im Grunde blieben die angesiedelten Papenburger in ihrem Status Heuerleute, wie nachfolgende Textquelle bestätigt:

aus: Christoph Figur, Seite 70

Die Textquelle stammt aus P. H. Lange: Papenburg vor 200 Jahren, in: Mein Emsland Nr. 15, 1927

Für uns heute unvorstellbar ist es auch, dass diese Katen über keinen Schornstein verfügten. Der Rauch musste sich seinen Weg selbst suchen und so zog er dann über die lose Dielendecke irgendwo zum Dach hinaus (Jacobi/Ledeburg S. 8). Das bedeutete aber gleichzeitig, dass über den umgekehrten Weg der Wind ins Haus blasen konnte. Bei widrigem Wetter zog es also kräftig im Heuerlingshaus.

Warum hat sich das für den Menschen so ungesunde Rauchhaus teilweise bis zum Beginn 20. Jahrhunderts gehalten?

Denn einen Schornstein konnte man längst bauen.

Das hatte offensichtlich mehrere Gründe:

- So konnte das Fleisch aus der Tierschlachtung durch den Rauch haltbar gemacht werden.

- Das oben eingelagerte Heu und ungedroschene Getreide wurde auf diese Weise nachgetrocknet. Damit konnte eine Selbstentzündung durch eine gefährliche Eigenerhitzung weitgehend verhindert werden.

- Der ständige Rauch war auch eine wirksame Waffe gegen Getreideschädlinge wie den Kornkäfer, der in wenigen Wochen den gesamten Lagervorrat hätte vernichten können.

- Aber auch der vernichtende Holzkäfer konnte so erfolgreich bekämpft werden. Seine zerstörerische Art kann an dieser Dachlatte gezeigt werden:

- Hier wurde das Mehl (der Kot) bei einer befallenen Dachlatte ausgeklopft und die ganze Instabilität wird deutlich

Foto: Archiv Robben

Nur vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass die Menschen sich in ihren Häusern mit so viel Qualm umgaben.

Und das ist er: Der Holzbock, der im Rauchhaus keine Chance hatte für sein zerstörerisches Werk…

Foto: Wikimedia Commons

Erste Schornstein ähnliche Rauchabzüge wurden aus einem Lehmgeflecht hergestellt. Als dann später die Schornsteine richtig gemauert wurden, entstand der Bosen. Das warein zusätzlicher Rauchfang, der unter der Decke angebracht war. In diesem Bereich konnten weiterhin Würste und Schinken zum Räuchern aufgehängt werden.

Über der Feuerstelle lag ein dicker Eichenbaum. Er wurde Hohlboom oder Hahl genannt. Hieran war eine Kette mit einer Klinke befestigt, die man hoch und niedrig stellen konnte. Daran hing der kupferne Wasserkessel oder ein Kochtopf aus Gusseisen mit Henkel. Neben dem Feuer befand sich auch ein dickes eisernes Gestänge, dass man nach allen Richtungen drehen konnte. Diese Kochmöglichkeit ließ natürlich nur Eintopfgerichte zu.

Foto: Archiv Robben

Foto: Archiv Robben

Für uns heute unvorstellbar ist es auch, dass diese Katen über keinen Schornstein verfügten. Der Rauch musste sich seinen Weg selbst suchen und so zog er dann über die lose Dielendecke irgendwo zum Dach hinaus (siehe:Jacobi/Ledeburg S. 8). Das bedeutete aber gleichzeitig, dass über den umgekehrten Weg der Wind ins Haus blasen konnte. Bei widrigem Wetter zog es also kräftig im Heuerlingshaus.

Warum hat sich das für den Menschen so ungesunde Rauchhaus teilweise bis zum Beginn 20. Jahrhunderts gehalten?

Denn einen Schornstein konnte man längst bauen.

Das hatte offensichtlich mehrere Gründe:

- So konnte das Fleisch aus der Tierschlachtung durch den Rauch haltbar gemacht werden.

- Das oben eingelagerte Heu und ungedroschene Getreide wurde auf diese Weise nachgetrocknet. Damit konnte eine Selbstentzündung durch eine gefährliche Eigenerhitzung weitgehend verhindert werden.

- Der ständige Rauch war auch eine wirksame Waffe gegen Getreideschädlinge wie den Kornkäfer, der in wenigen Wochen den gesamten Lagervorrat hätte vernichten können.

- Aber auch der vernichtende Holzkäfer konnte so erfolgreich bekämpft werden. Seine zerstörerische Art kann an dieser Dachlatte gezeigt werden:

- Hier wurde das Mehl (der Kot) bei einer befallenen Dachlatte ausgeklopft und die ganze Instabilität wird deutlich

Foto: Archiv Robben

Nur vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass die Menschen sich in ihren Häusern mit so viel Qualm umgaben.

Und das ist er: Der Holzbock, der im Rauchhaus keine Chance hatte für sein zerstörerisches Werk…

Foto: Wilimedia Commons

Erste Schornstein ähnliche Rauchabzüge wurden aus einem Lehmgeflecht hergestellt. Als dann später die Schornsteine richtig gemauert wurden, entstand der Bosen. Das warein zusätzlicher Rauchfang, der unter der Decke angebracht war. In diesem Bereich konnten weiterhin Würste und Schinken zum Räuchern aufgehängt werden.

Über der Feuerstelle lag ein dicker Eichenbaum. Er wurde Hohlboom oder Hahl genannt. Hieran war eine Kette mit einer Klinke befestigt, die man hoch und niedrig stellen konnte. Daran hing der kupferne Wasserkessel oder ein Kochtopf aus Gusseisen mit Henkel. Neben dem Feuer befand sich auch ein dickes eisernes Gestänge, dass man nach allen Richtungen drehen konnte. Diese Kochmöglichkeit ließ natürlich nur Eintopfgerichte zu.

Foto: Archiv Robben

Foto: Archiv Robben

…

Aufgrund seiner Verdienste für die Modernisierung und Kultivierung des Emslandes wurde ihm am 18. Juni 1962 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. Überdies wurde er Osterbrocker Ehrenbürger.

aus Wikipedia, eingesehen am 20. 08. 2016

Gleich nach der Beendigung des Zweiten Weltkriegs berief ihn die britische Besatzungsbehörde in den Lingener Kreistag und in den Bezirkslandtag für den Regierungsbezirk Osnabrück. Dort war der Heuerleutevertreter Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und landwirtschaftliches Siedlungswesen. Kuhr gehörte zu den Gründern der CDU im Landkreis Lingen. Allerdings folgte ihm nur ein Teil der Heuerleute, von denen viele der Zentrumspartei die Treue hielten. Bis weit in die 1950er Jahre hinein blieb der Kreis Lingen eine Hochburg des Zentrums. Als eines der ersten CDU-Mitglieder des Landkreises saß Heinrich Kuhr von 1945 bis 1948 sowie von 1954 bis 1964 zunächst als ernanntes und später als gewähltes bzw. nachgerücktes Mitglied im Lingener Kreistag. Außerdem vertrat Kuhr den Wahlkreis Lingen-Bersenbrück von 1955 bis 1959 im 3. Niedersächsischen Landtag. Mit den Niedergang des Zentrums wechselten viele Heuerleutefamilien politisch nicht zur SPD, die zu deren Gewinnung vielfältige Anstrengungen unternahm, sondern zur CDU, wozu die Aufstellung Kuhrs 1955 maßgeblich beitrug. Auch in der CDU bekleidete Kuhr zahlreiche Ämter. Überdies war er seit 1947 stellvertretender Vorsitzender der „Vereinigung des Emsländischen Landvolks“. Darüber hinaus engagierte Kuhr sich in seiner Kirchengemeinde, etwa im Kirchenvorstand.

aus Wikipedia, eingesehen am 20. 08. 2016