Erstmals mit der BauGB-Novelle 1976 verließ der Gesetzgeber im Bauplanungsrecht den Boden des Bestandsschutzes, in dem es für genau bestimmte Vorhaben die Beeinträchtigung einiger öffentlicher Belange – nämlich dem Widerspruch zu Darstellungen des Flächennutzungsplanes oder eines Landschaftsplanes, die Befürchtung der Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft oder die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung – als gegenstandslos erklärten (sog. Teilprivilegierung). Anlass dazu waren die als unbefriedigend empfundenen engen Grenzen des Bestandsschutzes, der etwa die Umwandlung einer Scheune zu einer Schleiferei ebenso wenig zulässt wie den Wiederaufbau eines durch Blitzschlag zerstörten Wohn- oder Heuerhauses. Sollte die neue Vorschrift zum einen den Strukturwandel der Landwirtschaft erleichtern, so wurde andererseits das Aufbrauchen vorhandener Bausubstanz im Außenbereich gegenüber unvorhersehbaren Einwirkungen gesichert.

In der z. Z. geltenden Fassung des § 35 Abs. 4 BauGB sind die Teilprivilegierungstatbestände in 6 Nummern zusammengefasst: Die Nutzungsänderung land- oder forstwirtschaftlicher Gebäude (Nr. 1), die Neuerrichtung von Wohngebäuden (Nr. 2), der Wiederaufbau zerstörter Gebäude (Nr. 3), die Änderung erhaltenswerter Gebäude (Nr. 4), die Erweiterung von Wohngebäuden (Nr. 5) und die bauliche Erweiterung von Gewerbebetrieben (Nr. 6). Weiterhin die Neuerrichtung von Gebäuden im Rahmen von Nutzungsänderungen nach Nr. 1 (Abs. 4 Satz 2).

Die überschriftsmäßig zusammengefassten insgesamt 7 Regelungstatbestände der Teilprivilegierung können den falschen Eindruck erwecken, der Gesetzgeber habe nunmehr großzügig den Außenbereich zur beliebigen Nutzung vorhandenen Baubestands freigegeben. Das Gegenteil ist der Fall. Die Teilprivilegierungstatbestände sind überwiegend an eine Vielzahl von Voraussetzungen gebunden, die der Bestandsschutzrechtsprechung entnommen sind. Anknüpfungspunkt ist häufig eine zweckmäßige Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz, die zulässigerweise Errichtung des Gebäudebestandes und die teilweise langjährige Eigennutzung durch den Eigentümer. Den bisherigen Bestandsschutz i. S. eines überwirkenden Bestandsschutzes überschreitet die Regelung der Nr. 3, wonach zulässig ist, „die alsbaldige Neuerrichtung eines zulässigerweise errichteten, durch Brand, Naturereignisse oder andere außergewöhnliche Ereignisse zerstörten, gleichartigen Gebäudes an gleicher Stelle“. Dasselbe gilt für die Regelung der Nr. 4 „wonach die Änderung oder Nutzungsänderung von erhaltenswerten, das Bild der Kulturlandschaft prägenden Gebäuden, auch, wenn sie aufgegeben sind, wenn das Vorhaben einer zweckmäßigen Verwendung der Gebäude und Erhaltung des Gestaltswerts dient“, erlaubt ist. Letztere Teilprivilegierung setzt nicht einen Denkmalschutz voraus.

Größtmögliche Schonung des Außenbereichs, Ruin(en)-Gefahr

Auch diese sog. Teilprivilegierungen ändern nichts daran, dass Gesetzzweck des § 35 BauGB die strikte Schonung des Außenbereichs ist. Es bleibt dabei, dass der Außenbereich kein Baugebiet ist und die Härte des Gesetzes in Form von Baustilllegungs- und Abrissverfügungen jeden treffen kann, der den schmalen Korridor der Privilegierungen und Teilprivilegierungen verlässt. Dies gilt für den klassischen „Schwarzbauer“ und den Bauherrn, der sein bestandsgeschütztes Altgebäude in großzügiger Auslegung der genehmigungsfreien Änderungstatbestände der Bauordnungen eigenmächtig oder in Verkennung der Rechtslage in einen Neubau umwandelt. Die zahlreichen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen hierzu vermitteln die Erkenntnis, dass Außenbereichsvorhaben ständig wachsen und bestandsgeschützte Mauern besonders einsturzgefährdet sind.

Die Ruin(en)-Gefahr droht aber auch dem gesetzestreuen Bauherrn, der mit Baugenehmigung ein Bestandsgebäude umbaut. Dies verdeutlicht der prägnante Beschluss des Nds. OVG vom 02.03.2015 (– 1 LA 151/14 –): „Genehmigt die Bauaufsichtsbehörde eine sehr weitgehende Sanierung und Erweiterung eines Bestandsgebäudes, können schon für sich betrachtet geringe, über die Genehmigung hinausgehende Eingriffe in den Bestand den Qualitätssprung bewirken der eine erneute rechtliche Überprüfung des Bauvorhabens in einem selbständigen Baugenehmigungsverfahren nach den für einen Neubau geltenden Maßstäben erfordert.“ Um die Identität des Gebäudes nicht zu gefährden, waren die Ost– und Nordwand sowie das Dach zu erhalten. Der Kläger riss das Bestandsgebäude bis auf die Nordwand und Teile des Ständerwerkes der Ostwand vollständig ab, so dass es sich bei dem Vorhaben um einen Neubau unter Verwendung einzelner alter Bauteile handelte. Die Erteilung einer Nachtragsbaugenehmigung lehnte das Gericht mit der Begründung ab, die Legalisierungswirkung der ursprünglichen Baugenehmigung erfasse nicht das errichtete Gebäude. Als „aliud“ sei es einem neuen Genehmigungsverfahren zu unterziehen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen eines derartigen Bauvorhabens seien „denkbar eng“. Schon die Ursprungsgenehmigung habe den Anwendungsbereich einer Sanierungs- und Erweiterungsgenehmigung für ein Vorhaben im Außenbereich (§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 BauGB) zugunsten des Klägers „bis an die äußerste Grenze des Vertretbaren ausgedehnt.“

Das Gericht umschreibt so zutreffend eine weit verbreitete Genehmigungspraxis, die deutlich über den herkömmlichen Bestandsschutz hinausgreift. Bei dem genehmigten Teilabriss führt einerseits mangelnde Sorgfalt zum Verlust unbedingt zu erhaltender Bausubstanz. Ist erst einmal die Baugenehmigung erteilt, drängen andererseits die Bauherren häufig auf eine Beseitigung der alten Bauteile, weil es Ihnen wirtschaftlicher erscheint, insgesamt einen Neubau zu errichten, als altes Gemäuer aufwendig zu erhalten und zu sanieren. Mit dem Abbruch oder einem zu weit gehenden Abbruch der Bestandsgebäude auf dem Baugrundstück hat sich die Genehmigung auf andere Weise erledigt, weil ihr Regelungsgegenstand entfallen ist. Die Erteilung einer Baugenehmigung für den Neubau scheitert regelmäßig an § 35 Abs. 2 BauGB. Der Außenbereich ist um eine Ruine reicher, das Baurecht ist erloschen und der Bauherr wirtschaftlich geschädigt oder sogar ruiniert.

Heuerhäuser noch heute vor Gericht

Heuerhäuser sind auch gegenwärtig mitunter noch Gegenstand baurechtlicher Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Dies belegt der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.01.2015 (– 4 BN 11.15 –). Damit wurde die Nichtzulassungsbeschwerde des Eigentümers eines denkmalgeschützten Heuerhauses gegen ein Urteil des OVG Lüneburg zurückgewiesen. Der Kläger hatte in einem Normenkontrollverfahren versucht, einen Bebauungsplan zu Fall zu bringen, mit dem die Gemeinde das Heranrücken einer gewerblichen Nutzung an seine ehemalige Heuerstelle zugelassen hatte. Dabei hatte er sich auf die Eigenschaft seines Heuerhauses als Kulturdenkmal berufen und – vergebens – einen Abwehranspruch gegen die Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes seines Baudenkmals geltend gemacht.

(Dr.Schulte – Seite

Die Erinnerung bleibt: Auch das ehemalige Heuerhaus der Mutter steht noch

Auch wenn es schon lange keine Heuerleute mehr gibt, erinnern die in der freien Landschaft noch verbliebenen Heuerhäuser – von der Bauruine bis zum Baudenkmal – an die Geschichte und das karge Leben ihrer Bewohner in den vergangenen Zeitläuften.

Auch das Heuerhaus, in dem meine Mutter aufwuchs, steht noch. Während das 1988 von meiner Cousine gemalte Bild noch das ursprüngliche Erscheinungsbild zeigt, wurde es zwischenzeitlich renoviert und erweitert. Auch hier diente der vorhandene Bestand der baurechtlichen Rechtfertigung für einen modernen Anbau. Von „Kabache“ kann keine Rede mehr sein.

Auch, wenn die Geschichte der Heuerhäuser weiter geht, bedarf es immer seltener einer Entscheidung darüber, ob der Wandel der Heuerhäuser im Einklang oder gar im Widerspruch zum jeweils geltenden Baurecht steht oder erfolgt ist.

Dr. Bernhard Schulte

Das Heuerlingswesen aus baurechtlicher Sicht

Dr. Bernd H. Schulte ist im Verbreitungsgebiet des Heuerlingswesens nicht nur in Fachkreisen des öffentlichen Baurechts als ehemaliger Richter am Verwaltungsgericht Osnabrück, Oberverwaltungsgericht Lüneburg und am Oberverwaltungsgericht Münster bekannt. Durch eine Fülle an Fachveröffentlichungen hat er sich bundesweit einen Namen gemacht.

Heute wirkt er in seinem Fachgebiet als gefragter Anwalt in einer überregionalen Kanzlei in Bielefeld und Lingen (Ems).

Er ist in Laxten als Sohn eines Eisenbahners aufgewachsen. Auch mütterlicherseits hat er Heuerleute als Vorfahren.

Sein besonderes Interesse im Privatbereich gilt der regionalen Geschichtsforschung. So initiierte er einen geschichtlichen Arbeitskreis Menger Hof. (Siehe auch unter Kooperationen – Gewährsleute)

Hier ordnet Dr. Schulte in einem fachwissenschaftlichen Aufsatz – in dieser Form und Thematik wohl erstmalig – das Heuerlingswesen in das jeweilig geltende Baurecht ein.

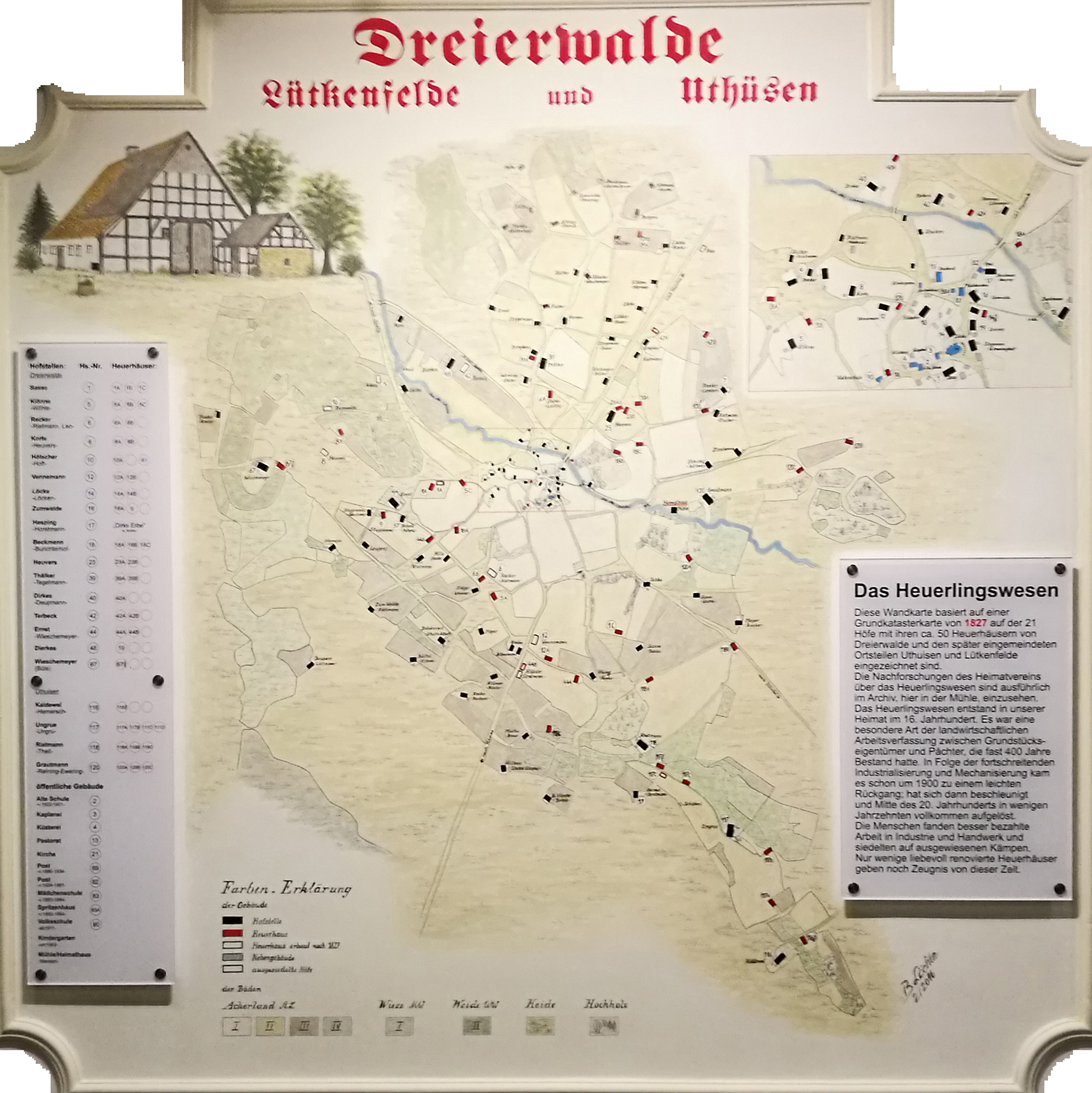

HV Dreierwalde dokumentiert Heuerlingswesen

Einmalige Dokumentation des Heuerlingswesens in Dreierwalder auf mehreren Ebenen

Eine Arbeitsgruppe Heuerlingswesen des Heimatvereins Dreierwalde hat in monatelanger gemeinsamer Forschungsarbeit diese Sozialisationsform in ihrem Dorf untersucht.

Dabei sind beeindruckende Ergebnisse herausgekommen.

Da ist eine Wandmalerei, die von Bernd Löchte sehr anschaulich mit leicht nachvollziehbaren Symbolen gestaltet wurde. Sofort erkennt man die Standorte der einzelnen Höfe und die Lage der Heuerhäuser dazu.

Der Arbeitskreis Heuerlingswesen in Dreierwalde:

von links: Gerhard Möller, Bernd Löchte, Bernd Terbeck und Josef Hermes

Im Mittelpunkt: Der Buchordner, in dem die Forschungsergebnisse zu Heuerlingswesens in Dreierwalde abgeheftet sind.

.

Weitere Mitglieder des Heimatvereins im Archivraum – im oberen Geschoss einer Wassermühle…

In einem weiteren Treffen am 19. September 2016 soll über eine mögliche weitere Zusammenarbeit gesprochen werden.

Auf dem Rückweg in Spelle:

Zufällige Begegnung mit Dr. Bernhard Krone, der durch eine großzügige Spende aus seiner Stiftung das Heuerbuch erst möglich machte…

Heinrich Weltring: statt Bauer – Künstler

Sein Leben nahm eine ganz andere Bahn: Er würde Künstler!

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Weltring am 09. 11. 2015

Heinrich Weltring (* 18. April 1847 in Baccum bei Lingen (Ems); † 24. Mai 1917 in Thuine) war ein deutscher Bildhauer, der mit sehr unterschiedlichen Materialien arbeitete und insbesondere bei Frauengestalten Werke von eindrucksvoller Schönheit und Anmut geschaffen hat

Heinrich Weltring wuchs als Ältestes von fünf Kindern in ärmlichen Verhältnissen auf dem kleinen Bauernhof Varelmann in Baccum auf. Der aus Messingen stammende Vater Hermann Martin Weltring, geborener Wobbe, heiratete in Baccum am 11. August 1846 Anna Maria Weltring, die Besitzerin des Hofes in Baccum war. Der Vater starb bereits mit 42 Jahren und die Mutter bewirtschaftete den Hof mit ihren unmündigen Kindern alleine weiter. Heinrich war zu diesem Zeitpunkt gerade acht Jahre alt. Um etwas Geld für die Familie zu verdienen, verdingte er sich nach der Schulzeit als Knecht auf dem Hof seines Onkels Clemens Sentker, geb. Weltring, im Ortsteil Ramsel. Als auch die Mutter 1868 im Alter von 42 Jahren verstarb, versuchte der damals 21-Jährige zunächst, den Hof mit seinen vier Geschwistern weiter zu bewirtschaften.

Der ältere Weltring:

„Hirtenmädchen“ (Hadumoth), 1902 von Heinrich Weltring im Stadtgarten Karlsruhe

Dieses Kunstwerk „Gänseliesel“ befindet sich in unserem Familienbesitz Robben Gleesen.

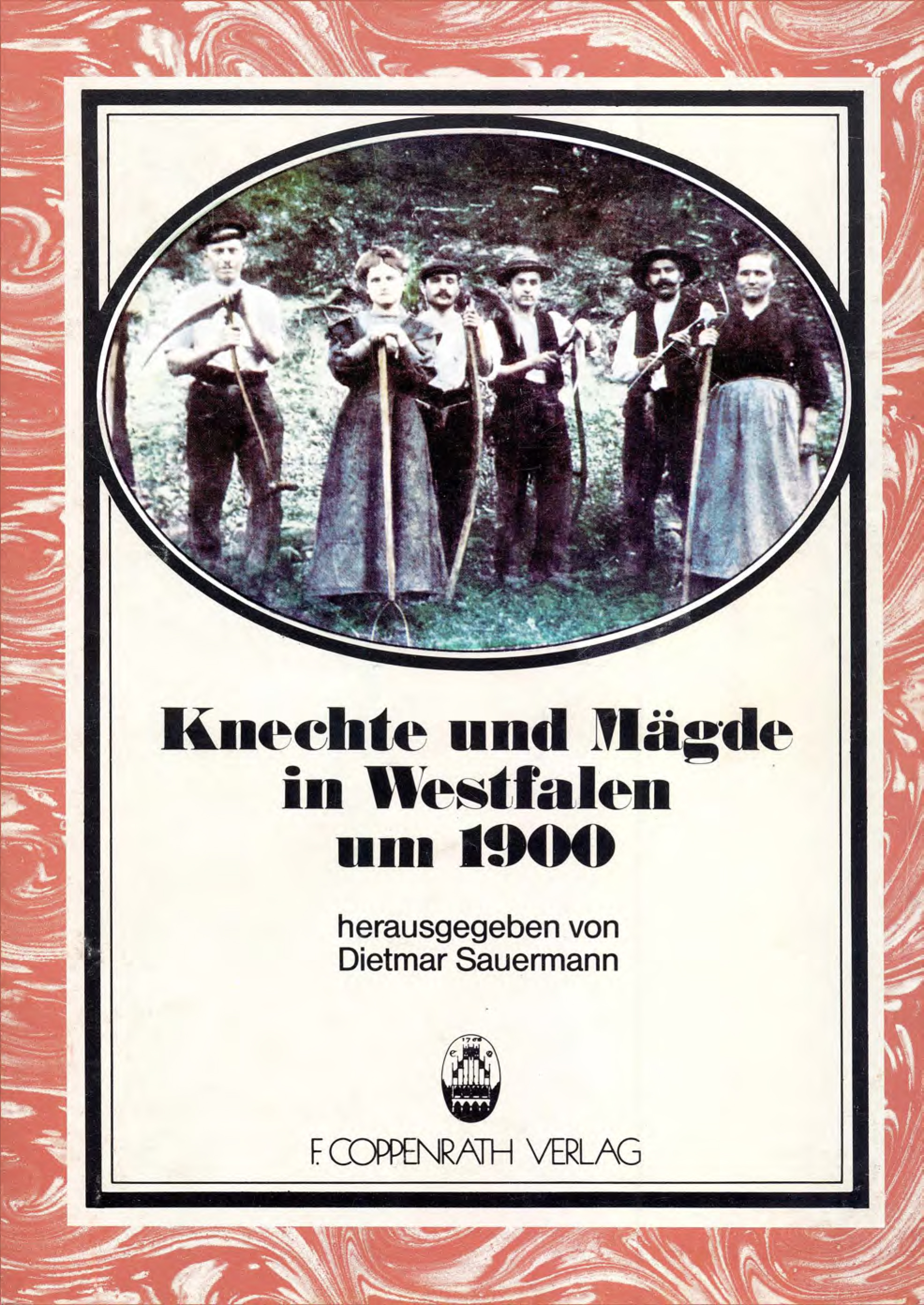

Viele Heuerleute waren zunächst Knechte und Mägde

http://www.lwl.org/voko-download/BilderNEU/422_001Sauermann_MU.pdf

Dieses Buch beschäftigt sich intensiv mit dem Arbeiten und Leben der besitzlosen Landbevölkerung in deren jüngeren Jahren.

Prof. Dr . Dieter Sauermann (Münster) hat durch eine Fülle an Recherchen „vor Ort“ noch zur rechten Zeit passende Zeugnisse eingefangen.

Dieses Druckwerk steht als PDF Datei zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Daraus sollen nach und nach besonders aussagekräftige Textstellen auf dieser Website den jeweiligen Themen als Zitate zugeordnet werden.

Weitere Entwicklungsmöglichkeiten (Stand 1963)

Wenn auch Hebelermeer nunmehr vorbildliche Entwässerungsanlagen mit Rohrdränung aus Staatszuschüssen erhalten hat, so ist das nur eine Teillösung, die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten. Es besteht hier die Möglichkeit, das ehemalige Meer, die „Meergründe“, desser Moortiefe um 1,50 m liegt, umzukuhlen, wie man es zur Zeit in Fehndorf und in den Staatssiedlungen macht. Wenn hier dieselben Zuschüsse wie dort zur Verfügung ständen, könnten unsere Bauern aus dem schlechtesten Boden der Gemeinde, aus einer sogenannten Halbkultur, beste Fehnkultur schaffen. Für die restlichen abgewirtschafteten Hochmoorböden des Ortes könnte eine 15 cm hohe Besandung mit voraufgegangener Untergrundlockerung in Frage kommen, wie man sie in Einzelfällen im benachbarten Holland bereits durchgeführt hat. Dadurch würde auch dieser Boden den Sand-Moor-Mischkulturen auf abgetorften Böden gleichwertig.

Die Entwicklung des Dorfes Hebelermeer zeigt sich in den Einwohnerzahlen seit 1821:

| 1821 | = 143 Einw. | 1925 | = 400 Einw. |

| 1848 | = 378 Einw. | 1933 | = 415 Einw. |

| 1871 | = 434 Einw. | 1939 | = 439 Einw. |

| 1885 | = 414 Einw. | 1949 | = 577 Einw. |

| 1905 | = 355 Einw. | 1960 | = 452 Einw. |

| 1963 | = 439 Einw. |

Blick über die Grenze

Schaut man über die Grenze nach Holland, so sieht man, gleich an unsere Äcker angrenzend, bestens aufgebaute Höfe mit vorzüglichen Sand-Moor-Mischkulturen atif abgetorftem ehemaligen Hochmoor. Die deutsche Nachbargemeinde Fehndorf ist auf dem besten Wege, es mit Staatszuschüssen den Holländern in der Sand-Moor-Mischkultur gleichzutun. Schöninghsdorf als südlicher Nachbar ist etwa hundert Jahre jünger und besitzt noch eine mehr als 1 m hohe Weißtorfschicht auf den Feldern. Außerdem hat das Dorf eine gute Torfindustrie und in absehbarer Zeit die Möglichkeit, sehr große abgetorfte Flächen in der eben gepannten Kulturart anzulegen. Die ehemaligen Moorgemeinden Rütenbrcck, Lindloh und Altenberge haben ihre relativ dünne Moorschicht durch Brandkultur und Entwässerung längst verloren. Fast alle Äcker sind dort kaum vom Sandboden zu unterscheiden. Auch die Moorgemeinde Twist besitzt von Natur aus wertvolle Rasenerzböden und erlebt jetzt durch die Erdölfunde einen unvergleichlichen Auftrieb. Auch weit besser sind in bodenmäßiger Hinsicht unsere neuen Staatssiedlungen in der Nachbarschaft gestellt. Der tiefgepflügte Niederungsmoorboden ist der holländischen Fehnkultur gleichzustellen und bringt Erträge, die hier im Ort bei mehr Arbeit und gleichem Einsatz an Kunstdünger und Stallmist im abgebauten Hochmoor niemals mehr zu erreichen sind.