Ein Heuerhaus namens Krippken

- Krippken Mettingen – Hier habe ich gewohnt

| Heuerhäuser im Wandel – bei diesem Buchtitel taucht auch bei jedem vorgestellten renovierten Bauobjekt die Frage auf, ob es heute sinnvoll genutzt wird. Beim Krippken in Mettingen konnte gleich beim ersten Besuch festgestellt werden, dass hier eine passende Folgenutzung gelungen: Zwei Seniorengruppen hatten sich zum regelmäßigen Kartenspiel eingefunden, die passende Geräuschkulisse verriet Wohlfühl – Atmosphäre.

Da können fremde Besucher eigentlich nur stören. Dennoch: Bei kurzer Nachfrage stellte sich heraus, dass eine der Anwesenden früher in diesem Haus die Kindheit verbracht hat. Sofort wurden die Telefonnummern ausgetauscht und recht bald nachgefragt auf diesem Wege nachgefragt: Dieses Gebäude stammt aus dem 16. Jahrhundert und gehörte zum Besitz der Familie Boeker. Das Walmdach des Hauses ist heute reetgedeckt wie auch das Heimathaus im Ort Mettingen. Es wurde in den 60er Jahren renoviert und zunächst vom Ballonsportclub als Vereinshaus genutzt. Anfang der 90er Jahre hat die kath. Arbeitnehmerbewegung Mettingen das Haus erworben und nach mehrjähriger Renovierung im Jahr 1999 eingeweiht. |

Es gab auch Armut

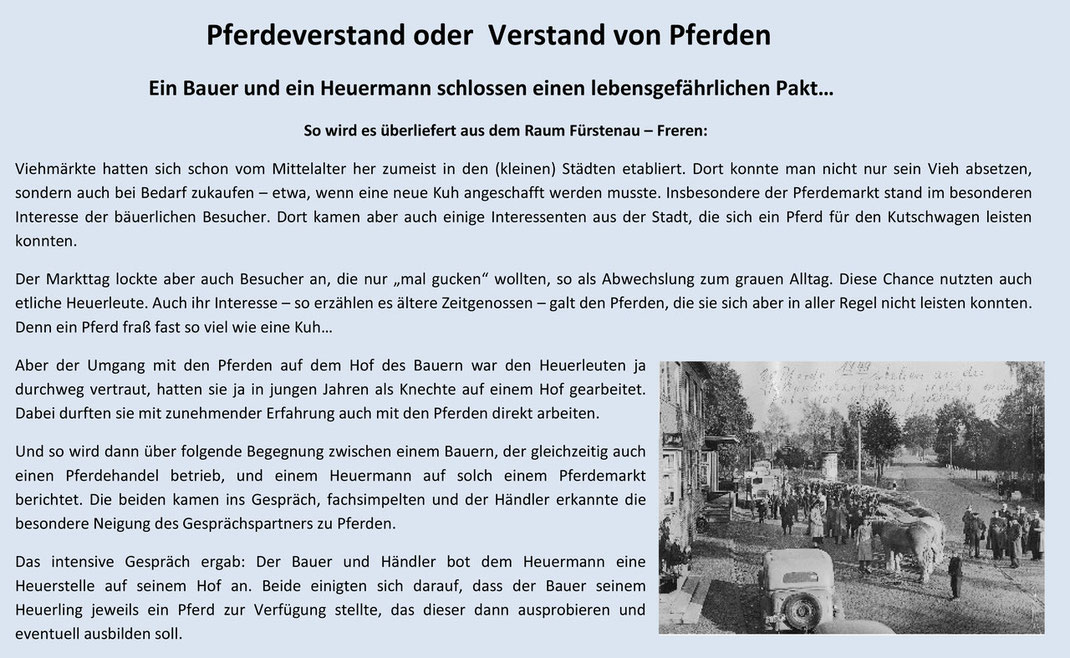

Pferdeverstand

Georg Köhne – ein Zeitzeuge in Lingen und Umgebung

Georg Köhne war ein Mann, der eine besondere Ausbildung genossen hat als Berufsschullehrer: Zunächst absolvierte er in seinem Bildungsplan eine Bäckerlehre, um dann ein Studium als Handelsschullehrer zu absolvieren.

Er baute maßgeblich das Berufsschulwesen in Lingen aus, wurde Berufsschuldirektor und später Oberstudiendirektor dieser Fachschule.

In seiner unterrichtsfreien Zeit schrieb er vornehmlich für die Kivelingszeitung interessante Beiträge zur Geschichte der Stadt Lingen mit ihrem Umland.

Von ihm stammen auch die ersten Aufzeichnungen von dem berühmt-berüchtigten Hollandgänger Knapp Gerd, der auf dem Heimweg aus den Niederlanden seinen Kollegen beraubte und tötete.

Foto: Archiv Robben

Auch die Welt der Heuerleute ist vertreten

Ein Heuerhaus im Zoo

Beispiel 28

Ein ehemaliges Heuerhaus aus Wietmarschen wurde im Nordhorner Zoo neu errichtet…

Was macht ein ehemaliges Heuerhaus im Zoo?

Zur Geschichte des Hauses heißt es auf einer Hinweistafel:

1670 wurde das kleine Niederdeutsche Hallenhaus als Leibzucht (Altenteil) des Hofes Elsmann (heute Klüsener) in Wietmarschen errichtet. Es hat in der Länge vier Fache. Seine Diele war ursprünglich nicht befahrbar, da es im Vordergiebel nur ein schmales Tor hatte. Später wurde es als Heuerhaus vermietet. Damals wurde auch eine „Niendeure“ eingebaut, um mit Wagen in das Haus hineinfahren zu können, und es wurde ein Pferdestall angebaut.

Seit etwa 1960 wurde das Haus kaum noch genutzt und verfiel. 1977 schenkte es die Familie Klüsen dem Heimatverein. Unter Leitung von Dietrich Maschmeyer wurde es durch das Technische Hilfswerk (THW) abgebaut. Danach dauerte es über 30 Jahre, bis der Wiederaufbau endlich gelang. Dabei wurde es zunächst als „Rohbau“ in seinem ursprünglichen Zustand von 1670 wiedererrichtet. In den nächsten Jahren soll es im Inneren so ausgestaltet werden, dass man in ihm erleben kann, wie die Menschen vor 300 Jahren in ihm gelebt haben.

Dieser Vorsatz ist bis heute nicht vollständig umgesetzt.

Foto: Archiv Robben

Fotoband: Heuerhäuser im Wandel

Weitere Recherchen zum geplanten Fotoband

Heuerhäuser im Wandel der Zeit

Ein historischer Bilderbogen

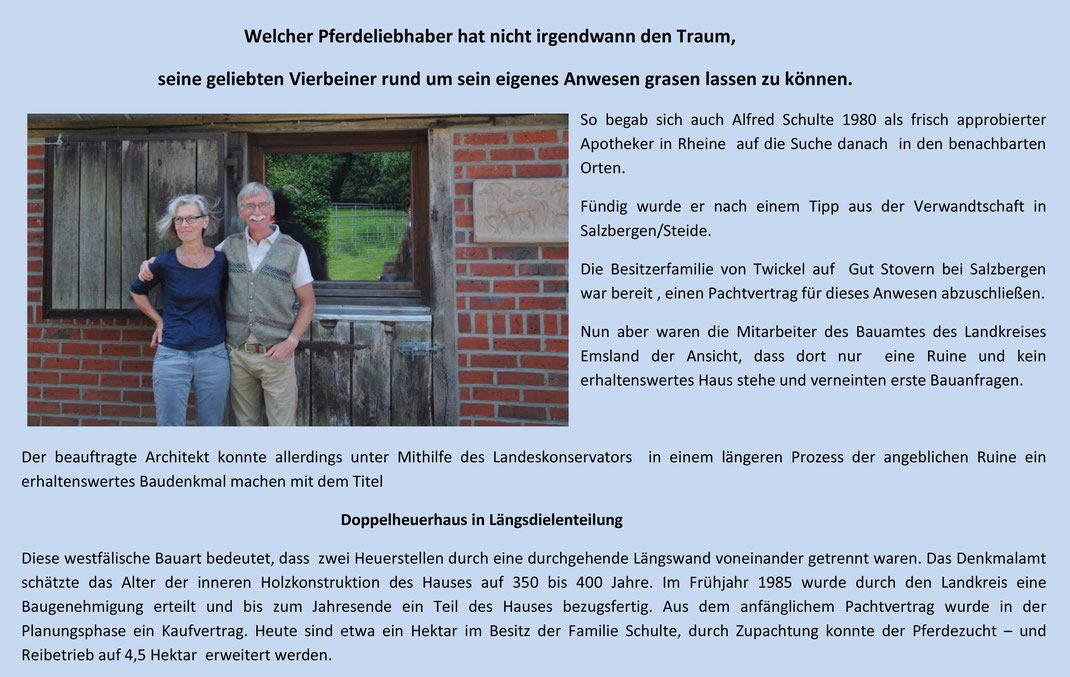

auf einem beeindruckenden münsterländischen Hof: Schulze Hauling in Legden.

In einem ersten Gespräch vor dem alten Brauhaus:

von links: Fotograf Martin Skibicki, der besondere Fachmann für ländliches Bauen Dr. Andreas Eiynck und der Besitzer Bernhard Schulze Hauling

Zu diesem Betrieb gehörten früher 4 Heuerhäuser

- Die sog. Leibzucht – das war das Haus für den Altbauern mit seiner Frau (Altenteil). Wurde es in dieser Funktion nicht genutzt, verpachtete der Bauer es als Heuerhaus auf Zeit.

- Dieser ehemalige Heuerkotten ist heute ebenfalls vermietet

- Etwas weiter vom Hofraum entfernt wohnt heute die Tochter

- Sehr dezent einem Kotten nachempfunden entstand dieser Neubau im Fachwerkstil für den Sohn als Hofnachfolger. Hier wurde vor kurzem Hochzeit gehalten.

Störrische Website – noch….

Leider folgt „Aktuelles“ noch nicht meinen Vorstellungen!

Der dort in Unterthemen vorgestellte Aufsatz von Dr, iur. Bernd H. Schulte zu baurechtlichen Fragen des

Heuerlingswesens findet sich geordnet unter dem entsprechenden Oberthema in der Übersicht.

Bernd Robben

Kindheitserinnerungen meiner Mutter an das Leben im Heuerhaus

Unvergessen sind mir die Schilderungen meiner Mutter über das Leben in einem Heuerhaus. Sie wurde als eines von sieben Kindern einer Heuerlingsfamilie im Jahre 1908 in einer Heuerlingsstelle in Wettrup geboren. Zur Familie gehörten auch noch ihre Großeltern. Neben der räumlichen Enge, dem Schlafen mit einem oder mehreren Geschwistern in den sogenannten „Butzen“ beschreibt sie die empfindliche Kälte im Winter, die heute unvorstellbare Dunkelheit, die miserablen hygienischen Verhältnisse, die Nähe zum eigenen Vieh, aber auch die Nähe zu Mäusen und Ratten, die in den Lehmgefachen des Fachwerkhauses und im Stroh hausten. Sie erzählt von den weiten Wegen von der am Rande der Hofstelle des Bauern gelegenen Heuerstelle zur Schule und Kirche, die zu Fuß bei jedem Wind und Wetter zurückzulegen waren. Die Angst, im unwegsamen Gelände in tiefe Wasserschlote zu fallen, war allgegenwärtig. Frühes Aufstehen war ständig angesagt. Dies war nur ein freudiges Ereignis, wenn es am 1. Weihnachtsfeiertag bereits um 5.00 Uhr oder 6.00 Uhr zur Christmette ging. Neben der realen Armut – die die heutige Armutsdiskussion völlig aus den Augen verloren hat – war es die abgelegene und vereinzelte Lage der Heuerhäuser und ihre beengte und primitive Ausstattung, die dort das Leben so schwer machte. Als die Heuerhäuser in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gerade wegen ihrer abseitigen Lage und Naturnähe eine ungeahnte Konjunktur zum Zwecke der Freizeitnutzung inklusive Partyfeiern, aber auch als Hauptwohnsitz erlebten, stieß dies bei meiner Mutter auf unverständliches Kopfschütteln. „In sonne Kabache woll ick nich weer hausen“ war ihr Kommentar.