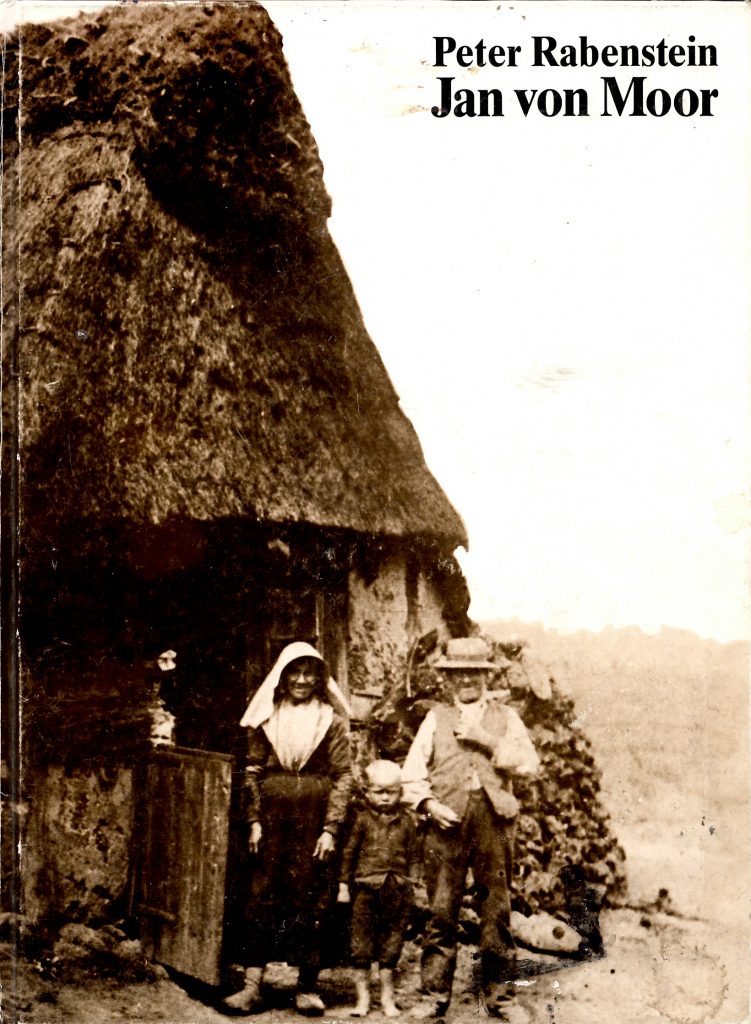

In ihrem Buch Jan von Moor (Fischerhude 1982) gehen die beiden Autoren Peter Rabenstein und Fritz Westphal kritisch mit dem Moorbrennen um, aber…. (Seite 80/81)

Moorbrennen

Ist das der Mai, der Wonnemonat? — Grün

ist freilich rings die Flur, und Blumen blühn,

doch nirgends tönt ein jubelnder Gesang.

Welch schwüle Stimmung lagert heute bang

in Flur und Wald. Der Himmel grau. Die Luft

so trüb und atembannend. Scharfer Duft

quillt mir entgegen. Weh, der Moorrauch zieht!

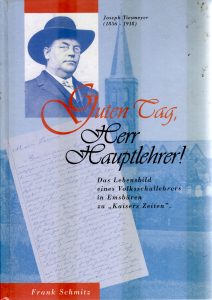

So heißt es in einem Gedicht von Friedrich Plettke, Sohn eines Landwirts, später Volksschullehrer im Geestemünde. Und gleich ihm haben es sicher viele Menschen so empfunden, wenn zwischen Hamme und Wümme die Moore brannten.

Foto: Kreisbildstelle Lingen

Das Moorbrennen wurde zuerst in Holland, in der Gegend von Groningen angewandt. Um 1700 breitete es sich über Ostfriesland auch im Teufelsmoor aus. Als erster Schritt zur Moorkultivierung hat es sich bis in unser Jahrhundert hinein erhalten; erst 1923 wurde das Moorbrennen in ganz Deutschland verboten.

So etwa gingen die Siedler im Teufelsmoor vor:

Zunächst wurde das in noch unberührtem Zustand daliegende Stück Moor durch kleine Gräben, 60 bis 90 cm breit und ca. 60 cm tief, in etwa 15 m breite Streifen aufgeteilt. Die Gräben, »Grüppen« genannt, entwässerten das Stück Moor oberflächlich. Das Moorwasser aus den Grüppen wurde in den breiteren Grenzgräben, »Scheden« (Grenzscheiden), aufgefangen und von dort in den Hauptgraben, den Moorkanal, abgeführt. Im Herbst lockerte und ebnete der Moorbauer die Oberflächen der Moorteile, nachdem er zunächst die Heide bis an die Wurzeln abgemäht oder sie in Stücken abgeplaggt hatte. Zum Durchtrocknen und Durchfrieren blieben der gelüftete Boden und die aufgestellten Heidplaggen bis zum Frühjahr liegen. In den ersten sonnigen Maitagen wurden die so vorbereiteten Moorteile mit Hilfe von Stroh oder Torf angezündet. Das Feuer breitete sich rasch über die ganze, durch die wasserführenden Gräben begrenzte Fläche aus. Dabei stieg dunkler, übelriechender Rauch auf, der dann kilometerweit, bei entsprechendem Wind sogar bis Bremen hinein zog und den Himmel verdunkelte.