Nachfolgend sollen in Kurzform einige bisherige Treffen mit Zeitzeugen(innen) und Autoren(innen) im deutschsprachigen Bereich vorgestellt werden.

Fast durchweg sind dabei auch Video – Interviews entstanden, die auf der einen Seite die Besonderheiten der einzelnen Regionen zur jeweiligen Situation der besitzlosen Landbevölkerung im Vergleich zum Heuerlingswesen schildern und dabei auch interessante Einblicke zu Themen erlauben wie

- die Rolle der Frau

- Wohnsituationen

- allgemeine Lebensbedingungen

- Möglichkeiten des wichtigen Flachsanbaus

- Erbbedingungen (Realteilung/Anerbenrecht)

Diese regionalen Bereisungen waren verbunden mit Besichtigungen einer Reihe von Fachmuseen mit sehr interessanten Vergleichsmöglichkeiten und -ergebnissen (insbesondere für einen Lehrer und Landwirt).

Nach bisherigen Erkenntnissen scheint das Heuerlingswesen in Nordwestdeutschland für die dortige besitzlose Landbevölkerung die günstigste Sozialisationsform in den deutschen Anerbengebieten gewesen zu sein, weil den Heuerleuten fast durchweg eine Heiratserlaubnis erteilt wurde.

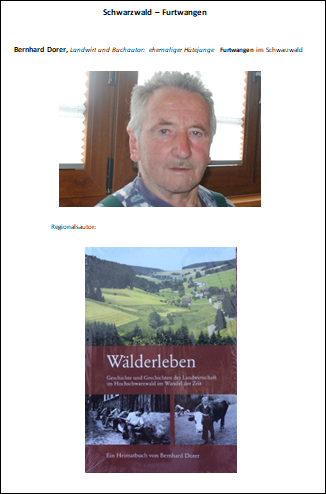

Nur im Schwarzwald entwickelten gerade die Besitzlosen das Uhrenhandwerk (Kuckucksuhren). Noch intensiver als die Tödden eroberten sie damit in Teilen Europas lukrative Absatzgebiete.

Auf der anderen Seite können auch viele Ähnlichkeiten insgesamt im deutschsprachigen Bereich (auch Schweiz und Österreich) im jeweiligen Lebensumfeld festgestellt werden.

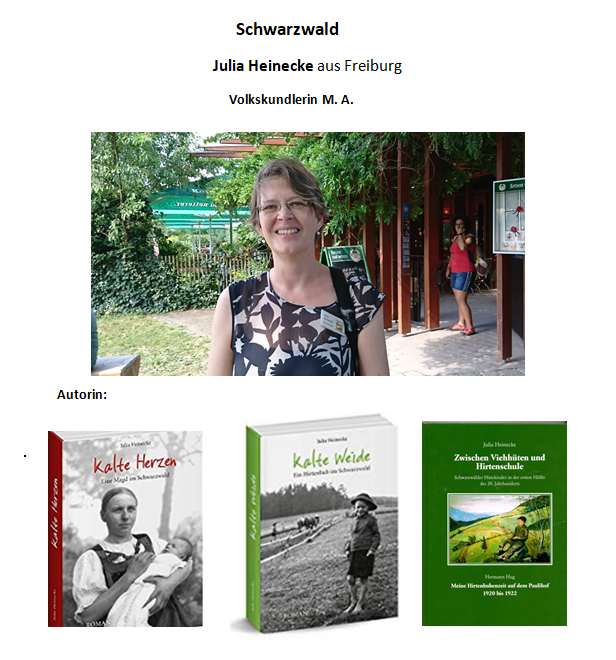

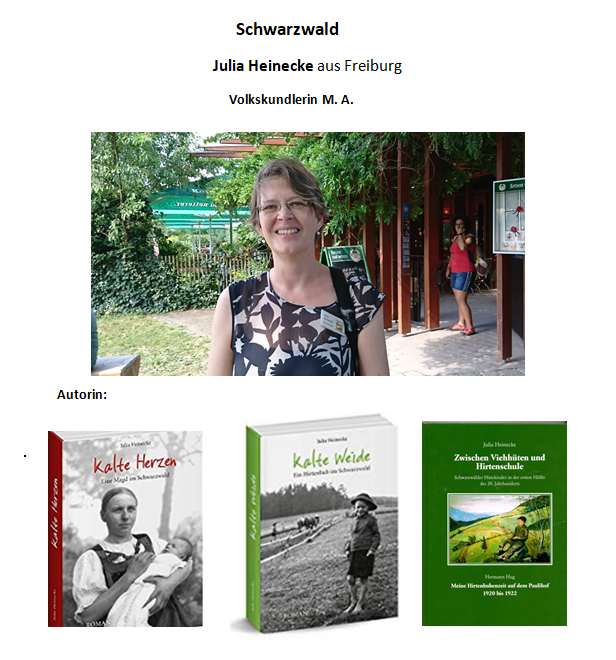

Neu erschienen ist 2019 dieses Buch von Julia Heinecke:

Darin wird eindrucksvoll beschrieben, wie am Kaiserstuhl das geplante Atomkraftwerk Wyhl auch auf massiven Protest von Winzern und Bauern verhindert worden ist.

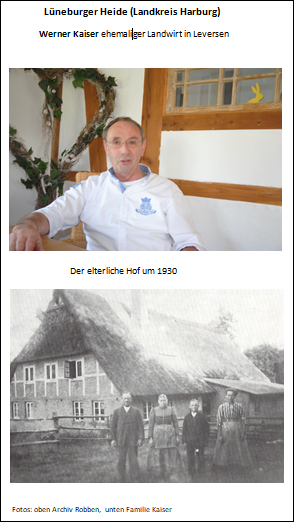

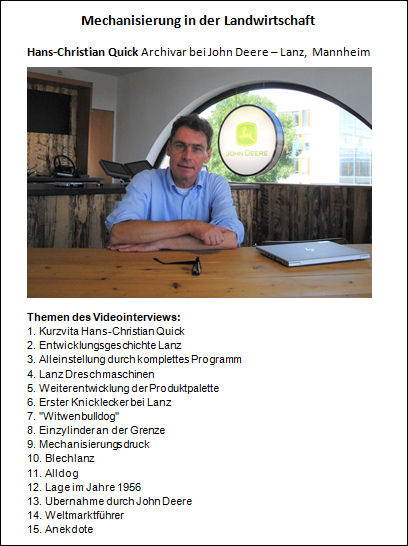

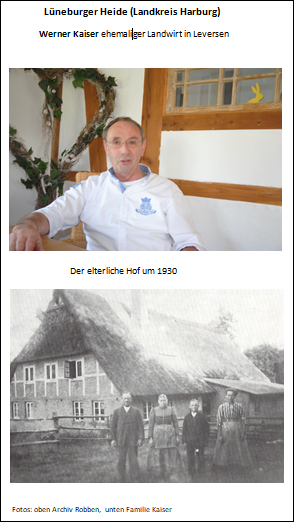

Diese Personen sollen nachfolgend jeweils mit einem Videoclip einzeln vorgestellt werden.

Fotos: Archiv Robben