studierte die Fächer Geschichte und Deutsch (Lehramt Sek II/I) in Münster. Von 2009 bis 2013 promovierte er zum Thema „Leben ohne die Toten. Analyse der Konflikte um die Verlegungen der ländlichen Begräbnisplätze im 19. Jahrhundert im Kreis Tecklenburg“. Seit Mai 2013 ist Dr. Christof Spannhoff wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für vergleichende Städtegeschichte an der Uni Münster.

Seit 1.1.2016 leitet er dort das Projekt „Reformation in Westfalen“. Er hat zum Heuerlingsbuch u. a. eine Rezension und einen fachspezifischen Zeitungsartikel geschrieben. Außerdem stellte er den Aufsatz „Der Besitz eines Heuerlings vor 200 Jahre“ zur Verfügung.

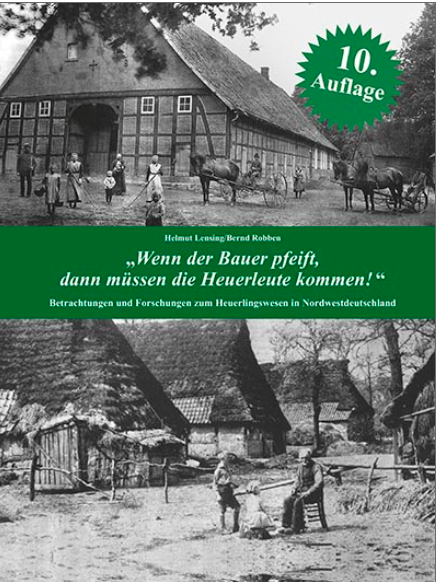

Das Heuerlingswesen

Der jüngeren Generation ist der Begriff „Heuerlingswesen“ vielfach schon gar nicht mehr geläufig. Dabei war diese Sozialisationsform bis etwa 1960 im ländlichen Bereich Nordwestdeutschlands stark verbreitet. ln einem Gebiet vom nördlichen Ruhrgebiet bis an Ostfriesland heran und von der niederländischen Grenze bis fast nach Hannover gab es Heuerleute, und in etlichen Orten stellten sie mehr als die Hälfte der Einwohnerschaft. Das Heuerlingswesen erfüllte eine wichtige gesellschaftliche Funktion, gab es doch den nachgeborenen – wenig erbenden – Töchtern und Söhnen sowohl der Bauern als auch der Heuerleute für eine bestimmte geschichtliche Periode die Möglichkeit, zu heiraten und auf dieser Basis eine zumeist sehr bescheidene Existenz zu gründen.

Allerdings hat sich dann im Laufe der letzten vierhundert Jahre auch deutlich gezeigt, dass sich in diesem Zusammenleben von landbesitzenden und landlosen Menschen auf engem Raum zwischenmenschliche Probleme nahezu zwangsläufig entwickeln mussten. Wie problematisch sich auch bis heute noch dieses Thema darstellt, beschreibt eine emsländische Studentin in ihrer Examensarbeit aus dem Jahre 1997 an der Universität Münster so: ,,Bei den Untersuchungen zu dieser Arbeit, in Gesprächen mit den Nachfahren von Heuerleuten und Bauern und auch mit Leuten, die selber noch in einem Heuerverhältnis gestanden haben, war immer wieder zu spüren, dass es noch große Empfindlichkeiten auf beiden Seiten gibt. Zwar zeigten sich in aller Regel immer mehr die deutlichen Gegensätze. So ist dann auch nachzuweisen, dass die zweite Generation sich häufig schon eine Heuerstelle auf einem anderen Hof suchte.“ (Martina Greskamp, verheiratete Goegejohann, Bohmte) Mittlerweile hatte sich gezeigt, dass dieser Symbiose zwischen Heuern und Verheuern ein für die damalige Zeit wichtiges wirtschaftliches Element innewohnte. Die Bauern gingen dazu über, sich mehrere Heuerhäuser, häufig in der Nähe des Hofes, anzulegen.

Gar nicht vorhandene Menschenklasse (Pastor Funke)

In Kapitel 9 seines Buch über die Heuerleute beschreibt Funke kurz und bündig die Bedeutungslosigkeit der besitzlosen Landbevölkerung von damals.

… Politisch sind die Heuerleute durchaus unselbständig, indem sie weder als Mitglieder der Gemeinde noch des Staates auf irgend eine Weise vertreten sind[1], und doch bilden sie 2/3 der Bevölkerung unseres Fürstenthums! Ja, nur zu oft werden sie als eine so gut als gar nicht vorhandene Menschenklasse betrachtet. Auf Bauerschaftsversammlungen nicht einmal erscheinen sie mit; Verordnungen, welche dort bekannt zu machen sind und eben deshalb den Vorstehern von der Obrigkeit zugehen, gelangen deßhalb nicht zur Kunde derselben; so geschieht es denn häufig, daß sie wider Gesetze fehlen, von deren Vorhandensein sie gar keine Ahnung haben. Es wäre in der That wünschenswerth, daß es in dieser Hinsicht anders würde, und daß man namentlich bei Gemeindeangelegenheiten das Interesse der Heuerleute wenigstens nicht völlig außer Acht ließe.

… Politisch sind die Heuerleute durchaus unselbständig, indem sie weder als Mitglieder der Gemeinde noch des Staates auf irgend eine Weise vertreten sind[1], und doch bilden sie 2/3 der Bevölkerung unseres Fürstenthums! Ja, nur zu oft werden sie als eine so gut als gar nicht vorhandene Menschenklasse betrachtet. Auf Bauerschaftsversammlungen nicht einmal erscheinen sie mit; Verordnungen, welche dort bekannt zu machen sind und eben deshalb den Vorstehern von der Obrigkeit zugehen, gelangen deßhalb nicht zur Kunde derselben; so geschieht es denn häufig, daß sie wider Gesetze fehlen, von deren Vorhandensein sie gar keine Ahnung haben. Es wäre in der That wünschenswerth, daß es in dieser Hinsicht anders würde, und daß man namentlich bei Gemeindeangelegenheiten das Interesse der Heuerleute wenigstens nicht völlig außer Acht ließe.

[1] Zum Militärdienst waren die Heuerleute jedoch verpflichtet. Funke schreibt, daß fast nur Heuerleutesöhne zum Militärdienst kämen, da die Söhne der Grundbesitzer aus verschiedenen Gründen freigestellt werden konnten und sich notfalls freikauften.

Aus: Lübbert zur Borg, 1847 - Pastor Funkes Buch über Probleme des Heuerleutesystems, in: Menslager Hefte 9, Seite 18 - 29

Die unbestimmten Dienste (Pastor Funke)

Zu diesem Kernproblem das Heuerlingswesen merkt Pastor Funke ausdrücklich an, dass die Verhältnisse auf dem einzelnen Höfen für die Leute durchaus unterschiedlich waren. Neben den alltäglichen Situationen gab es aber auch viele Fälle, wo von Seiten der Bauern als wenig Rücksicht auf die schwierige Lage der heuer Leute genommen wurde:

Nicht selten tritt auch der Fall ein, daß die Heuerleute plötzlich auf einzelne Stunden von dem Colonen zur Arbeit aufgerufen werden, was besonders nachtheilig ist, indem sie alsdann oft mitten in ihren Arbeiten dieselben liegen lassen müssen. Häufig wird ihnen dann nicht einmal die Kost verabreicht. Sind die Colonen billig[1], so muß das Drückende, welches in der Haushülfe liegt, in einem gewissen Grade schwinden. Ganz anders aber stellt sich das Verhältniß heraus, wenn bei ihnen die Rede: „Wenn wir pfeifen, so müssen die Heuerleute kommen,“ eine Wahrheit geworden ist; – und Beispiele, wo solches der Fall ist, sind in der That nicht selten.

Es sind uns Fälle bekannt, wo sich die Heuerleute schon zur Ruhe niedergelegt hatten, als Bestellung zu Handdiensten auf den folgenden Tag Statt fanden, und wo auf die wohlbegründete Vorstellung, daß dieses nicht wohl möglich sei, indem sie dann selber bereits angefangene Arbeiten, die durchaus beendet werden müßten, zu ihrem größten Nachtheil liegen lassen genöthigt würden, nichts anderes erfolgte, als die Antwort: Ihr sollt kommen. …

… Wir können Beispiele[2] anführen, wo sie, ohne dem Heuermanne, mag er auch noch so nahe wohnen, die geringste Nachricht zukommen zu lassen, wann die Hülfe stattfinden soll, sondern ohne weiteres, meist wenn das Wetter für die eigene Arbeit zu ungünstig erscheint, mit Pferden, Pflug und Wagen ankommen, um den Acker zu bestellen, mag der Heuermann zu hause sein oder nicht. Muß nicht solche Rücksichtslosigkeit, die ja leicht vermieden werden könnte, bei dem Heuermanne Bitterkeit erwecken?

Wir sind es jedoch der Wahrheit schuldig, hier zu bemerken, daß die Anzahl der Colonen, welche es mit ihren Heuerleuten wohl meinen, nicht gering ist, und daß in solchem Falle das Verhältniß ein durchaus billiges wird, so daß beide Theile sehr wohl mit den gegenseitigen Prästationen[3] bestehen könnten, wenn nur die übrigen Lebensbedingungen für die Heuerleute günstiger wären.

[1] Gemeint ist hier, daß der Colon auf die Arbeiten der Heuerleute Rücksicht nimmt.

[2] Dieses Beispiel gilt für die Pferdehilfe des Bauern für den Heuermann.

[3] Leistungen.

Aus: Lübbert zur Borg, 1847 - Pastor Funkes Buch über Probleme des Heuerleutesystems, in: Menslager Hefte 9, Seite 24

Niedergang beim Hollandgehen (Pastor Funke)

Pastor Funke in Menslage schrieb diese Abhandlung zum Hollandgang in Rahmen seines Buches über das Heuerlingswesen im Jahre 1847.

Auch hier ist seine enorme Kenntnis zu den damaligen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen – sogar in den Niederlanden – zu bewundern.

Tätigkeiten der Hollandgänger

… Als Handarbeiter, die nach Holland gehen, sollen jährlich gegen 25.000 die Brücke zu Lingen passiren. … Die Beschäftigung ist eine Verschiedene; doch ziehen die meisten dieser Arbeiter als Grasmäher und Torfbaggerer fort. Andere sind Gärtner, Maurer, Tischler, Zimmerleute, Leimkocher, Matrosen, Musikanten u.s.w. … Die Grasmäher gehen vorzüglich nach Nordholland, die Torfbaggerer mehr nach Groningen und Westfriesland; jene sind in der Regel ungefähr zwei Monate abwesend,

Verdienst

ihr Verdienst betrug früher reichlich 30 bis 40 holländische Gulden, welche sie frei zu Haus brachten; gegenwärtig ungefähr 20 holländische Gulden (= 10 Thaler Gold); diese sind gegen drei Monate abwesend und mochten früher wohl 100 holländische Gulden mitbringen, wogegen sie jetzt 30 bis 40 Gulden mitzubringen pflegen. …

Eine große Heuer, bei der viel Land zu bestellen ist. konnte unter solchen Umständen, wo die Frau mit Kindern, die der Pflege vielleicht noch bedurften, allein zurückbleiben mußte, früher den Hollandgängern nur eine Last sein; sie wünschten sie daher auch gar nicht zu erlangen. Als noch 30 – 40 Gulden freies Geld in 6 Wochen und 80 – 100 Gulden in einem Vierteljahr verdient wurden, konnten die Pachtgelder beinahe aus Holland geholt werden, wenn die Heuer nicht zu groß war. Der Verdienst mit Spinnen, Weben und sonstiger Handarbeit reichte dann für die weitere Unterhaltung einer Familie beinahe aus, zumal wenn aus der Viehzucht auch noch Geld gemacht werden konnte. Es ist dieses alles jetzt wesentlich anders geworden. …

Weitere Aussichten

… Ganz versiegen wird diese Erwerbsquelle zwar nicht, indem die Holländer beim Torfbaggern und Grasmähen für den Augenblick mehr Leute nöthig haben, als das Land giebt; allein bei der Abnahme des Reichthums in Holland ist nicht daran zu denken, daß sie je wieder reichlicher fließen wird, zumal da die Holländer anfangen, solche Arbeiten, wie Heuen und Grasmähen, sogar das Torfbaggern selbst zu übernehmen. …

… Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß die Hollandgänger nicht sehr alt werden – und wie könnte dieses auch wohl anders sein! Bei Tage Erhitzung und bei Nacht Erkältung, da sie kein Bett zu sehen bekommen; dabei schwere Arbeiten mitunter halb im Wasser, und sogar noch schlechte Kost, indem sie sich alles, was nur möglich ist, abdarben; – welche Gesundheit könnte da für die Dauer bestehen! Als Hungerleider kehren sie zu ihren Familien zurück, nicht selten schon den Todeskeim in sich tragend. Welken sie dann frühzeitig dahin, so fällt meist die Familie der Gemeinde zur Last …

Tätigkeit auf Schiffen

… Gutes Geld wurde früher auf holländischen Schiffen verdient. Zwar hat dieser Erwerb noch nicht völlig aufgehört, ist aber für das Ganze von keinem Belang mehr. Da der holländische Seeverkehr nie wieder das werden kann, was er früher war, vielmehr fortwährend abnehmen wird, so ist nicht daran zu denken, daß je wieder das Verhältniß einer früheren Zeit eintreten wird, in welcher Viele aus unserem Fürstenthume (besonders aus dem Kirchspiele Gehrde, auch aus Menslage) in ihren kräftigen, jüngeren Jahren auf Fahrten nach Ost- und Westindien und durch Theilnahme am Herings- und Wallfischfange in kurzer Zeit ein kleines Vermögen erworben haben, ja mitunter zu einigem Reichthume gelangt sind.

Zusammenfassung

Fassen wir zusammen, was wir über den Handel und Verkehr mit Holland und über die Handarbeiten daselbst andeuteten, so dürfte die einfache Schlußfolge sein, daß die materiellen Vortheile, welche die hiesige Gegend von dort her hatte, sich fortwährend vermindern und daß keine Aussicht da ist, wie es in dieser Hinsicht besser werden kann; Daß es aber gegenwärtig bei dem geringen Verdienste für Familienväter vortheilhafter ist, hier zu bleiben, als ihre Kräfte dem Auslande zuzuwenden, mögen auch noch immer unverheirathete junge Arbeiter, die hier nichts versäumen, dort leichter sich ein kleines Capital, womit sie ein eigenes Hauswesen anfangen, erwerben, als es hier in der Regel möglich ist.

Funke, Georg Ludwig Wilhelm: Über die gegenwärtige Lage der Heuerleute im Fürstenthume Osnabrück, mit besonderer Beziehung auf die Ursachen ihres Verfalls und mit Hinblick auf die Mittel zu ihrer Erhebung, Bielefeld 1847, Seite 18 f

im Amt Fürstenau

Das bevölkertste Amt in diesem nördlichen Theile ist Bersenbrück; in diesem Amte gehört das sog. Artland, die fruchtbare Niederung an der unteren Hase, welche die Kirchspiele Gehrde, Badbergen und Menslage und die Feldmarken der Stadt Quakenbrück umfaßt, zu den bevölkertsten Gegenden des Fürstenthums. Im Amte Bersenbrück kommen 3027 Menschen auf die Quadratmeile. Das Artland mag ungefähr Ein Drittel des Areals einnehmen, welches gegen 22.774 Einwohner zählt. Da von dieser Population 11.780 auf das Artland kommen, so würde dieses ungefähr 4.000 Menschen auf der Quadratmeile ernähren. Es ist dies sehr viel, wenn man bedenkt, daß Badbergen Bruch-, Gehrde Bruch- und auch kleinere Heidstriche hat und das auf Menslage an der Nord- und Westgrenze zudem noch ein bedeutender Theil des sog. Hahnenmoores und Herberger Feldes kömmt.

Das über 7.200 Einwohner zählende große höher liegende Kirchspiel Ankum ist nur in den niederen Bauerschaften an der Grenze von Badbergen und Menslage fruchtbar, in den übrigen Theilen wird es vielfältig von unangebauten Heidhügeln durchzogen, hat aber schöne Bäche, welche mehr, als geschehen ist, zur Wiesencultur benutzt werden könnten.

Fruchtbarer sind im ganzen die kleineren Kirchspiele Alfhausen und Bersenbrück, welche unweit der Hase liegen und daher mehr Wiesen haben. Auch enthält der Boden hier mehr Lehmtheile; doch können Flachs, Waizen, Gerste, Raps hier nur an ganz einzelnen Stellen gebaut werden.

Auch im Amte Bersenbrück haben wir die Erscheinung, daß die Noth der Heuerleute im fruchtbaren Artlande grösser ist als im übrigen Theile und zwar auch wieder aus dem einfachen Grunde, weil sie hier mehr eine gewerbetreibende als ackerbauende war. Würden erst hier solche Culturverbesserungen unternommen, wie es die Natur des Landes verlangt, so könnte es nicht fehlen, daß allen Heuerleuten geholfen werden könnte, und daß auch jetzt nicht über zu große Population zu klagen wäre. In keinem Theile des Fürstenthums wird nämlich wohl so leicht der Boden in der Weise durch eine Benutzung der Wasserkräfte umgestaltet werden können, wie namentlich hier es möglich ist, wenn man nämlich aus der Hase unterhalb Bersenbrück links einen Canal ableitete, durch welchen eine Bewässerung der unteren Bauerschaften des Kirchspiels Ankum und des links der Hase gelegenen Theils der Kirchspiele Badbergen und Menslage möglich gemacht würde, so daß die niedriger fließende sog. kleine Hase wieder zur Abwässerung diente. Die bereits vorhandenen Wiesen und Weiden würden nicht blos auf das außerordentlichste verbessert, sondern zudem noch große Grasflächen hervor gerufen werden, wie sie bis dahin im Fürstenthume nicht zu finden sind.

Der unfruchtbarste Theil des Fürstenthums ist das von Heidestrecken und Mooren durchzogene und dabei überall sandige Amt Fürstenau, wo nur 1.938 Menschen auf die Quadratmeile kommen. Und doch müssen wir behaupten, daß auch hier für die Cultur des Bodens Vieles geschehen könnte, da aus den vielen Höhen überall Bäche hervorquellen, die aber längst nicht genug benutzt werden, so daß in diesem Amt, zumal die Heidschnucken immer mehr verschwinden, viel zu wenig Vieh für die Bedüngung des Ackers gehalten wird. Dazu kommt, daß auf dem mageren Sandboden die Kartoffel, welche dem Boden kein Stroh zurück gibt, unverhältnißmäßig viel gebaut wird, wovon die nothwendige Folge eine stete Verschlechterung des Ackerbodens ist. Die Heuerleute finden hier indeß noch besser ihr Auskommen als in vielen anderen Gegenden; deßhalb ist im Ganzen die Auswanderung, das Kirchspiel Bippen ausgenommen, noch nicht sehr bedeutend geworden.

Es ist einleuchtend, daß die verschiedene Bodencultur des Fürstenthums auch auf die Heuerleute einen nicht zu verkennenden Einfluß übt. In Gegenden, welche wie Grönenberg, das eigentliche Wittlage, das südöstliche Iburg und Osnabrück und das ganze Artland, sehr bevölkert sind, kann der Colon dem einzelnen Heuerlinge weniger Land zur Bebauung geben, als dies in den minder angebauten Landstrichen der Fall ist. Oft sind es nur wenige Scheffel Saat, durchweg aber nicht soviel, daß der Heuerling das nöthige Brotkorn selbst bauen, geschweige etwas zum Verkaufe erübrigen kann. Es ist mithin nothwendig, daß eine Heuerlingsfamilie sich nebenbei etwas erwirbt, und dies geschah besonders in den genannten Theilen des Fürstenthums in dem Maße, daß wir sie in Beziehung auf die Heuerleute gar nicht ackerbauende, sondern nur gewerbetreibende Gegenden nennen können. Da die fruchtbaren Striche im Süden und die ganze Haseniederung im Norden sich sehr wohl zum Flachsbau eignen, so ist Spinnen und Weben von jeher ein Haupterwerbszweig der ländlichen Population, besonders der Heuerleute gewesen, wie denn ja auch ein Spinnrad das alte Osnabrücksche Wappen ist. Auch Hanf gedeiht zum Theil recht gut, z.B. in dem südwestlichen Striche des Amtes Iburg, von wo aus hänfene, sogenannte Löwendleinen und Segeltücher in den Handel kommen.

In den nördlichen Aemtern wurde, die Gegend um Bramsche etwa ausgenommen, wenig Leinen zum auswärtigen Verkaufe gewebt, dagegen ist das Garn früher in großen Quantitäten nach Holland verkauft worden. Aus Menslage z.B. ging es vorzugsweise nach Enschede. In den unfruchtbaren Heidegegenden, wo Flachs nur in geringer Quantität und dabei von schlechterer Qualität gebaut werden konnte, wandte sich die häusliche Industrie der Wolle zu. Die großen Heideflächen gaben Gelegenheit, mit wenigen Kosten Heidschnucken zu halten, aus deren Wolle man entweder Strümpfe strickte oder das sogenannte Wollaken bereitete und nach Holland absetzte.

aus:Lübbert zur Borg 1847 - Pastors Funkes Buch über Probleme des Heuerleutesystems in: Menslager Hefte 9, Seite 18 - 29

im Amt Iburg

Der gebirgigste Theil des ganzen Fürstenthums ist das Amt Iburg, und wenn auch die nähere Gebirgsumgebung des reizenden Iburg schön und lieblich sein mag, so können wir doch nicht alle Berge so nennen, indem die höheren derselben meistens kahl und öde sind; doch findet man an deren Fuße oft schöne Thäler, meistens von einem Bache bewässert, in welchen für die Wiesencultur gewiß noch Vieles geschehen könnte. Fruchtbar ist besonders der östliche Theil des Amtes, wogegen die südwestliche Abdachung des Gebirges nach dem Münsterschen Flachlande große Heiden und kleine Moorstriche hat; doch kommen trotzdem 4237 E. auf die Quadratmeile. Auch hier ist besonders im östlichen Theile des Amtes der Flachs- und zugleich der Hanfanbau bedeutend. Das sog. Schier- und Segeltuch wird hier vorzugsweise verfertigt.

Am wenigsten angebaut und auch bevölkert ist, wenn wir die Stadt Osnabrück nicht mit zählen, unter den südlichen Aemtern das Amt Osnabrück. Fruchtbar ist besonders die nähere Umgebung der Stadt Osnabrück und der oberhalb derselben an der linken Seite der Hase belegene Theil des Amtes; der nördliche und östliche berg- und hügelige, also durchweg sehr unebene Theil mag fast eben so viele Sand-, Heide und Bergstriche haben, als angebautes Land und Wiesen. Mit Einschluß Onabrücks wohnen hier auf der Quadratmeile durchschnittlich 4923 Menschen, ohne dasselbe 3993.

Weniger bevölkert ist der nördliche Theil des Fürstenthums. Der Boden ist hier mit Ausnahme der Hasegegenden wenig zum Flachsbau geeignet; daher waren hier die Heuerleute mehr auf den Ackerbau gewiesen und gingen sodann auch mehr als aus dem südlichen Theile als Handarbeiter nach Holland. In den Heidegegenden, wo Schafe gehalten werden konnten, als die Marken noch nicht geteilt und mit Kiefern besamt waren, und theilweise noch gehalten werden, trat und tritt strichweise noch jetzt die Wollarbeit als Beschäftigung für die Nebenstunden statt der Bearbeitung des Flachses und Hanfes ein; doch findet dabei der bedeutende Unterschied statt, daß die Wollarbeit nie die Hauptbeschäftigung der Heuerleute gewesen ist, wie solches von der Arbeit in Flachs und Hanf zu behaupten steht. An der unteren Hase, wo der Flachsbau wieder bedeutender ist, hat man sich weniger auf Weben als auf Spinnen gelegt; indem nur Garn in bedeutenden Quantitäten von da in den Handel kam, wogegen der Absatz des Leinens immer unbedeutend geblieben ist.

aus: Lübbert zur Borg 1847 - Pastors Funkes Buch über Probleme des Heuerleutesystems in: Menslager Hefte 9, Seite 18 - 29

im Amt Wittlage

Nach Grönenberg kömmt das Amt Wittlage im engeren Sinne, welches ebenfalls durchweg fruchtbar ist, wenn auch schon auf die Gebirge eine größere Fläche fallen mag, und mehrere Bruchstriche vorhanden sind; indeß sind die Bruchstriche zum großen Theil in Wiesen umgewandelt. Jedenfalls gehört das eigentliche Wittlage zu den freundlichsten und angebautesten Gegenden des Fürstenthums. Im hinzugekommenen Amte Hunteburg ist das Verhältniß ein anderes. Die Höhen, von welchen Wittlage durchzogen wird, setzen sich zwar in den Kirchspielen Osterkappeln und Venne fort; allein das Laubholz schwindet allmälig, namentlich hat Osterkappeln mehrere unfruchtbare Gebirgsstrecken; wohl angebaut dagegen ist die nordöstliche Abdachung nach der Hunte und zum Theil deren Niederung um Bohmte, obwohl es auch hier in nördlicher Richtung an Heide nicht fehlt. Der ganze nördliche Theil des Amtes besteht aus großen Mooren und Brüchen, von welchen Hunteburg halbinselartig von drei Seiten umgeben wird. Für die Cultivirung dieser Moor- und Bruchstriche, des Venner, Schweger, Cappeler und Welplager Moores und der eben benannten Brüche, kann jedenfalls noch viel geschehen und zwar sowohl durch Trockenlegung des Moores als Bewässerung der Bruchstriche, welches beides, mag auch der Fall des Gewässers nur gering sein, doch gewiß sehr wohl auszuführen wäre, zumal wenn hier eine Verbindung der Hase und Hunte bewirkt würde.

Wenn in Wittlage die Verhältnisse der Heuerleute sehr ungünstig erscheinen, weil Spinnen und Weben vorzugsweise als Erwerbsquellen zu betrachten sind, so stellen sich ihre Umstände in Hunteburg, wo es noch viele unbebaute Heide-, Bruch- und Moorflächen gibt, schon besser heraus, zumal da im ganzen in dieser Gegend die Wiesen gut sind, so daß verhältnißmäßig viel Rindvieh und in den Bruchgegenden auch Gänse gehalten werden können. Im combinirten Amte Wittlage-Hunteburg kommen 4007 Einwohner auf die Quadratmeile, obwohl Wittlage nicht geringer bevölkert ist, als Grönenberg

aus: Lübbert zur Borg 1847 - Pastors Funkes Buch über Probleme des Heuerleutesystems in: Menslager Hefte 9, Seite 18 - 29

im Amt Grönegau

Der fruchtbarere Theil des Fürstenthums ist im ganzen der südlichere. Im Amte Grönenberg kommen (vergl. Osnabr. Hausfreund, 1845, Nr. 11) auf die Quadratmeile 6100 Einwohner[1]; dieses Amt ist fast überall gleichmäßig bebauet[2], eignet sich ganz vorzüglich zum Flachsbau und hat nur geringe Gebirgsstrecken und so gut als gar keine Heidestriche. Die Lage der Heuerleute ist hier indeß vorzugsweise ungünstig, weil die Gemeinheiten[3] so gut als ganz fehlen und ihr Haupterwerb hier von je her Spinnen und Weben gewesen ist. Ueberall zeigt sich, daß gerade die fruchtbareren Gegenden es sind, in welchen die Heuerleute am wenigsten gut fortkommen, obwohl es ihnen keineswegs an Betriebsamkeit fehlt.

[1] Eine (hannoversche) Meile sind 9.348 Meter. Eine Quadratmeile sind demnach 87,38 km².

[2] Gemeint ist hier der landwirtschaftliche Anbau.

[3] Gemeinsam genutzte Mark.

aus: Lübbert zur Borg 1847 - Pastors Funkes Buch über Probleme des Heuerleutesystems in: Menslager Hefte 9, Seite 18 - 29

Die Bodenbeschaffenheit

Einfluß der Bodencultur auf die Lage der Heuerleute

In den verschiedenen Theilen des Fürstenthums Osnabrück sind die Verhältnisse der Heuerleute keineswegs sich durchweg gleich, wenn sie auch überall drückend sein mögen. Freilich ruhen sie überall auf der gleichen Grundlage; allein hierbei treten so viele Modificationen ein, daß nicht blos die Lebensweise in dem nördlichen Theile (den Aemtern Fürstenau, Bersenbrück, Vörden und dem gegenwärtig mit Wittlage combinirten Hunteburg) und in den südlichen (den Aemtern Osnabrück, Iburg, Grönenberg und Wittlage) vielfach verschieden ist, sondern häufig auch in ganz nahe bei einander liegenden Kirchspielen.

Auch nachfolgende Texte aus:Lübbert zur Borg 1847 - Pastors Funkes Buch über Probleme des Heuerleutesystems in: Menslager Hefte 9, Seite 18 - 29