Inhaltsverzeichnis

- Hermann Bröring, Auf ein Wort

- Einleitung

- Die Entstehung und Ausgestaltung des Heuerlingswesens

Die Geburtsstunde des Heuerlingswesens

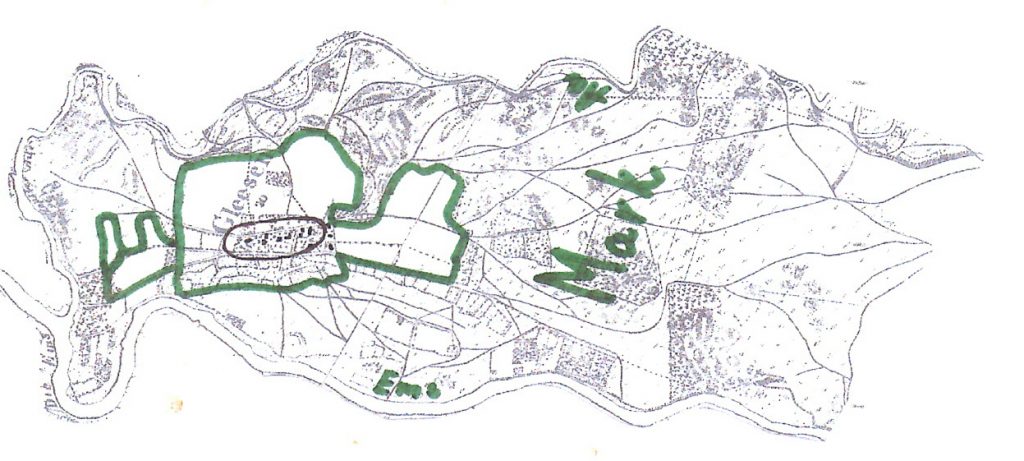

Das Verbreitungsgebiet des Heuerlingswesens

Die verschiedenen Heuerlingstypen

Der zunehmende Bevölkerungsdruck

Wohnen und Leben der Heuerlinge

- Adelige – Bauern – Heuerleute

Die Herrschaftsstrukturen auf dem Lande

Das Leben der Heuerlinge unter adeliger Herrschaft anhand von Beispielen

Die Ablösung der Bauern von der Grundherrschaft und die negativen Folgen für die Heuerleute

- Die Markenteilungen und ihre Folgen

Die allgemeine Mark oder Allmende

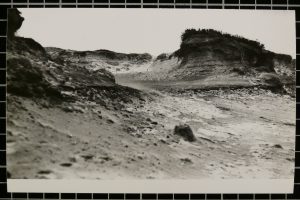

Übermäßiger Plaggenstich rächte sich

Die Markenteilung – Verlust einer Lebensgrundlage für viele Heuerleute

- „Ab ins Moor!“ – Neue Siedlungen entstehen

Das Moor lockt Siedlungswillige

Vom Leben der Moorkolonisten

Die Fehnsiedlungen

Die Heideflächen ziehen ebenfalls Siedler an

- Nebenverdienst durch Textilienherstellung

Flachs war lebenswichtig für viele Heuerleute

Die Herstellung des Leinens

Die Leinenherstellung beschäftigte die ganze Familie

„Osnaburgs Löwendlinnen“ für die Sklaven in Amerika

- Der Leinenherstellung folgt der Großhandel mit Textilien durch Tödden

Tödden vertreiben die Leinen

Clemens und August Brenninkmeyer – waren das Heuerleute?

Nicht nur C & A gründeten in den Niederlanden Niederlassungen

Das harte Los der Töddenfrauen

- Die Hollandgängerei

Heuerleute bildeten den größten Anteil an den Hollandgängern

Warum ging man ausgerechnet nach Holland?

Woher kamen die Hollandgänger und wohin zogen sie?

Womit beschäftigten sich die Hollandgänger?

Gefahren für die Hollandgänger

Die Heuerleute sorgten für Devisen

Die „Vereinigte Ostindische Kompanie“ – Der erste Weltkonzern als Arbeitgeber für Deutsche

Gab es eine Art Holland-Sucht unter den Heuerleuten?

Aus Heuerleuten wurden echte Holländer

- Die Lage der Heuerleute ab der Mitte des 19. Jahrhunderts

Die politische Situation

Die wirtschaftliche und juristische Lage der Heuerleute

Pastor Funke, ein Streiter für die Heuerleute

Die Menslager Vereinbarung von 1845

Einige Heuerleute erreichten eine wirtschaftliche Verbesserung

- Die Auswanderung in die Vereinigten Staaten

Schreckliche Hungerjahre

„Die Bauern fressen die Heuersleute auf!“

„Ab nach Amerika!“

Auswandern oder Dableiben?

Die Massenauswanderung nach Amerika

Es entstand eine regelrechte Auswandererinfrastruktur

Die Nordwestdeutschen in den Vereinigten Staaten

Eine Heuerlingsfamilie auf ihrem Weg in die Neue Welt

Auswandererbriefe als ideale Geschichtsquelle

- Die Heuerleute waren sehr kreativ

Heuerleute suchen Nebenerwerbsmöglichkeiten und Alternativen

Nordwestdeutschland als Hochburg von Vogelfängern

Heuerleute als Schmuggler

Die Kirche als Alternative

- Selbstversorgung – Eine wichtige Grundlage des Heuerlingwesens

Einführung

Das Brotbacken – eine wichtige Schnittstelle im Zusammenleben zwischen Heuerleuten und Bauern

Butter und Eier waren auch eine Währung

Eine illegale Form der Selbstversorgung: Das Wildern

Das Glupen war hingegen legal

Der Fischfang

- Das Verhältnis zwischen Bauern und Heuerleuten

Die Bauern saßen am längeren Hebel

Es gab deutliche Heiratsschranken

Die Stellung der Bauern auf dem Land und in der Gesellschaft

Zunächst Mägde und Knechte – dann Heuerleute

Zum Sterben konnte man nicht in ein Altersheim gehen

Das Armenwesen – auf dem Lande nur wegen der Heuerleute und Knechte

Manchmal lagen zwischen Bauer und Heuermann nur wenigen Minuten

Die Pferde: der ganze Stolz des Bauern

- Die Rolle der Heuerlingsfrau

Kaum Erwähnung in der Fachliteratur

Hürmannske – eine verächtliche Bezeichnung

Hektar zu Hektar – So wurde geheiratet

Aus dem Leben einer Heuerlingsfrau

Die Stellung der Bäuerin im Vergleich zur Heuerlingsfrau

Die Bauern und „ihre“ Mägde

Es entwickelte sich ein „Milieu des Schweigens“

- „Volksmedicin“ – auch für Heuerleute?

Gesundheit und hygienische Verhältnisse im 19. Jahrhundert

Dr. med. Jonas Goldschmidts Aufzeichnungen

Dr. med. Heinrich Book erkannte typische Heuerlingskrankheiten

- Die Einführung einer „modernen“ Landwirtschaft vergrößert die Kluft zwischen Bauern und Heuerleuten

Die künstliche Düngung wurde entdeckt

Landwirtschaftsvereine entstanden

Die Viehhaltung der Heuerleute

Der Viehbestand der Heuerleute

- Die schlimmen Verkehrsverhältnisse

Verkehrswege damals: Schlamm oder Staub

Gute Straßen brachten nur Verdruss

Der Transport mit dem Wagen oder der Kutsche – nichts für die Heuerleute!

Der Pferdeeinsatz war teuer – für die Heuerleute

Die Verkehrsanbindung war ein entscheidender Entwicklungsschritt

- Heuerleute als Schüler und Lehrer – Dumm geboren und nichts dazugelernt?

Die Unfähigkeit der Lehrer

Heuerlingskinder waren deutlich benachteiligt

Beispiele für den sozialen Aufstieg durch Bildung in ehemaligen Heuerlingsfamilien

- Die Heuerleute in der Weimarer Republik

Die Heuerleute bekamen erstmals politische Macht

Heuerleute-Versammlung in Lengerich – Nicht sozialistisch, sondern christlich!

Klassenkämpferische Töne bei den Heuerleuten im Osnabrücker Land

Weitere Heuerlingsverbände in Westfalen und im Oldenburger Münsterland

Kurzfristige Pachtkündigungen durch Bauern

„Gemeinsam sind wir stark“ – Die Heuerlingsverbände schließen sich zusammen

Die Heuerleute forcierten die Ödlandkultivierung und Siedlung

Die Heuerleute auf dem Höhepunkt ihres politischen Einflusses

- Rückschläge in der NS-Zeit

Einflussverlust mit Beginn der NS-Diktatur

Das Ende der Siedlungsträume der Heuerleute

Die Osnabrücker Gestapo berichtet über unzufriedene Heuerleute

- Das Auslaufen des Heuerlingswesens nach 1945

Völlige Fehleinschätzung 1948: 16.000 neue Heuerstellen empfohlen

Die Heuerleute kämpfen weiter für soziale Verbesserungen und Siedlungsstellen

Aus Heuerleuten werden Eigentümer

Aussiedlung und Flurbereinigung verändern die Landwirtschaft

Das Wirtschaftswunder kam – das Heuerlingswesen ging

Heuerleute als gefragte Arbeiter in der Landmaschinenproduktion

- Was ist geblieben?

III. Franz Buitmann, Kindheit und Jugendzeit in einem Heuerhaus. Harte Arbeit und Entbehrungen – aber auch wichtige Erfahrungen für das Leben

- Bernd Robben, Die Entstehung dieses Buches – ein Gemeinschaftswerk

- Quellen- und Literaturverzeichnis

- Archivalien

- Interviews und schriftliche Mitteilungen

- Unveröffentlichte Literatur

- Gedruckte Quellen und Nachschlagewerke

- Literatur

- Internetadressen

- Abbildungsnachweis

VII. Zeitstrahl zur Heuerlingszeit

VIII. Personen- und Ortsverzeichnis

- Personenverzeichnis

- Ortsverzeichnis

Impressum | Sitemap

aus dem Fotoarchiv des HV Lohne!

aus dem Fotoarchiv des HV Lohne!