Kotten im Bereich Horstmar sollte (musste) abgerissen werden

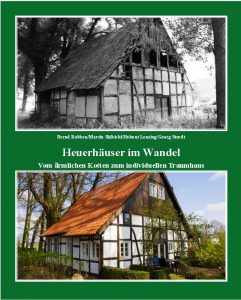

Alt und Neu noch nebeneinander – bald nicht mehr?

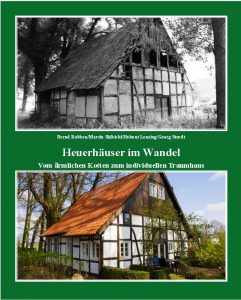

Unter diesem Titel wurde im Buch Heuerhäuser im Wandel nachfolgender Beitrag auf Seite 172 abgedruckt:

Im Münsterland spricht man von einem Kotten, wenn ein Heuerhaus gemeint ist. Ein solches Anwesen haben sich Kristin und Markus Voß vor acht Jahren in Horstmar gekauft, allerdings nicht mit dem Ziel, das weit über hundert Jahre alte Gebäude vollständig zu restaurieren, sondern um nebenan ein neues Fachwerkhaus zu errichten. Der Neubau besteht nicht aus Kalksandstein mit einer Fachwerkhülle als äußeres Schmuckwerk, sondern hier handelt es sich um tragendes massives Eichenfachwerk nach alter Bauart. Die Gefache des Neubaus wurden aufwändig mit Stampflehm gefüllt und die Innenwände sind mit Lehm verputzt – ökologisch und mit bestem Wohnklima. Doch gemäß den Vorgaben des zuständigen Bauamtes muss das Ehepaar Voß das alte Haus abreißen. Noch können bei der Betrachtung „Heuerhäuser im Wandel“ Alt und Neu auf einem Grundstück dokumentiert werden. Es stellt sich jedoch an dieser Stelle die Frage, ob nicht beide Gebäude nebeneinander als Zeugnis für Wohnkultur in früherer und heutiger Zeit dienen könnten.

Hier folgt ein schriftliches Kurzinterview mit Herrn Voß vom Januar 2019:

Baujahr:

Dazu gibt es keine Unterlagen mehr. Man geht von ca. 1850 bis 1900 aus.

Kauf:

Oktober 2008

Renovierung:

November 2008 – März 2009.

Zuerst wurden diverse Wände herausgebrochen, Türstürze und Decken erhöht, ein neuer Bodenbelag verlegt, alle Stromleitungen erneuert und geprüft. Auch neue Türen wurden eingebaut. Dabei wurde der Umbau möglichst günstig gestaltet, da wir von Anfang an davon ausgingen, nach einem möglichen Neubau das alte Haus abreißen zu müssen. Aber es wurde durchaus so ordentlich renoviert, dass wir ein paar Jahre gut darin wohnen konnten.

Bezug:

März 2009

Grund für die Entscheidung zu einem sehr viel größeren Fachwerkhaus:

Da wir schon sehr lange über ein Fachwerkhaus nachgedacht und uns auch des Öfteren darüber informiert hatten, hielten wir, nachdem wir den alten Kotten gekauft hatten, erst recht an dem Plan eines Neubaus fest!

Das anschließende Genehmigungverfahren:

Nach einem ersten Entwurf durch unseren Architekten wurde eine Bauvoranfrage gestellt. Danach dauerte es von der endgültigen Beantragung ca. 4 Monate bis zur Genehmigung.

Neubaubeginn:

Im August 2013 starteten wir mit dem Entfernen des Gartenzaunes, dem Fällen einiger Bäume und dem Ausschachten der Fundamente. Das neue Haus wurde überwiegend in Eigenleistung erbaut und Ende März 2017 bezogen.

Komplikationen mit den beteiligten Behörden:

Mit den Behörden gab es eigentlich keine Komplikation, nachdem alle Unterlagen – und das waren nicht wenige – vorlagen!

Termin für den Abriss des alten Hauses:

Wir hatten lediglich davon gehört, dass ein solches Haus ein halbes Jahr nach Umzug abgerissen sein müsse – aber dazu kam es ja erfreulicherweise nie!

Anstoß für die Anfrage bei der Behörde gegen die Abrissverfügung:

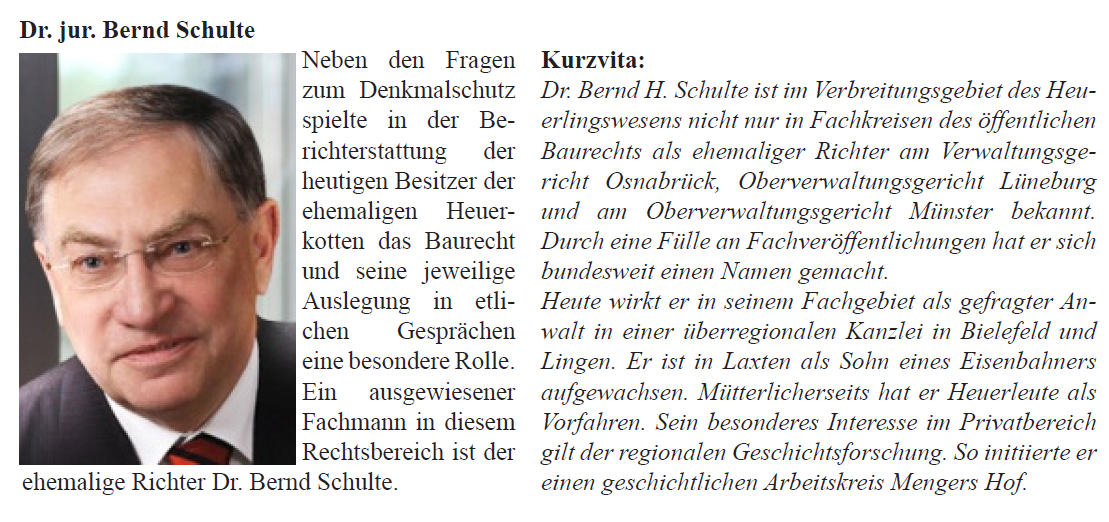

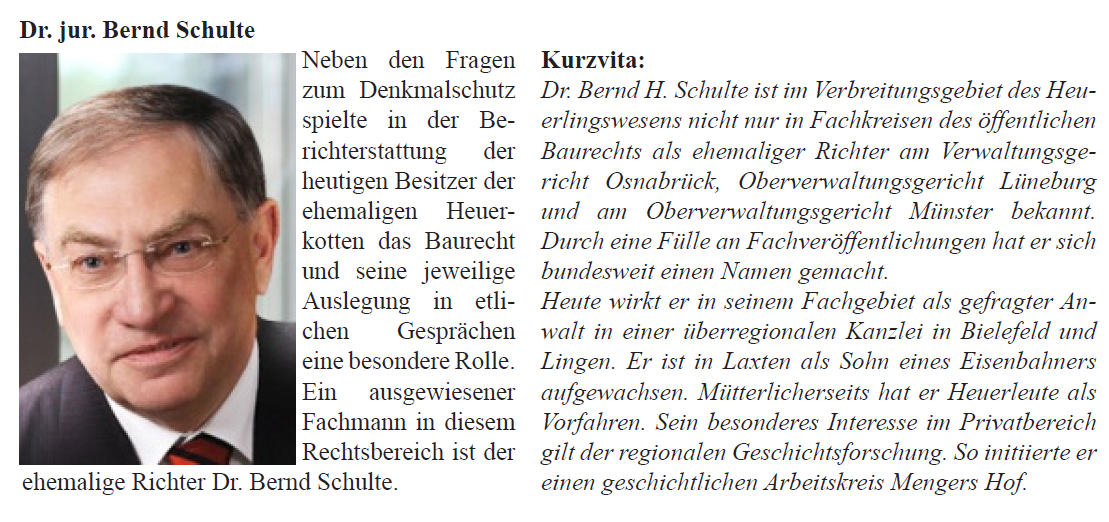

Gespräche rund um die Recherchen zum Buchprojekt „Heuerhäuser im Wandel“ und der nachfolgende Einsatz in dieser Angelegenheit von Herrn Rechtsanwalt Dr. Bernd Schulte

Zeitraum der Verhandlungen in dieser Angelegenheit:

Am 27.07.2017 fand der Besichtigungstermin des alten Hauses statt. Ende 2017 empfahl der Landesverband Westfalen Lippe (LWL) der Stadt Horstmar den Erhalt des Hauses. Im April 2018 entschied der Rat der Stadt zu unseren Gunsten und unser Heuerhaus wurde am 12.04.2018 in die Denkmalliste eingetragen. Am 15.12.2018 erhielten wir das offizielle Schreiben über die Unterschutzstellung!

Begründung der Denkmaleigenschaft:

Das kleine Wohn- und Wirtschaftsgebäude gehört zu den Kleinsthäusern im bäuerlichen Bereich. Das Gebäude wurde in einem Plan von 1909 eingezeichnet. Als Entstehungszeit ist die 2. Hälfte d. 19. Jhd. anzunehmen. Der Hauskasten ist 7 Gefache (8 Ständer) lang und 4 Gefache hoch. Die Giebelseiten sind 6 Gefache breit. Die Giebeldreiecke sind neu verbrettert worden. Die Eckständer sind mit gebogenen Kopfstreben in den 2 oberen Gefachen ausgesteift. Das flach geneigte Satteldach ist mit rötlichen Falzziegeln gedeckt. Darunter befindet sich ein einfaches Kehlbalkendach aus grob behauenen Rundhölzern. Die Lage des ehemaligen Tennentores ist im Fachwerk zu erkennen. Im Wohnteil befinden sich kleine Zimmer, die um den Keller mit Upkammer gruppiert sind. Auf der gartenseitigen Traufseite lassen die Fensteröffnungen einen Rückschluss auf die dahinterliegenden Räume zu. Die kleinen Fenster im 2. und 3. Gefach von links geben Hinweise auf die Deckenhöhe bzw. auf das Vorhandensein von Lagerräumen. Im 4. Gefach befindet sich die Haustür aus der Zeit um 1920, sie wurde bei einem Umbau erworben. Danach kommen 2 große Wohnraumfenster.

Das Gebäude ist bedeutend für die Geschichte der Menschen und für Horstmar als Beleg für die Kleinsthäuser im bäuerlichen Bereich. Da bei diesen Gebäuden kaum hochwertige Baumaterialien eingesetzt wurden, sind sie selten gut überliefert. Das Gebäude ist bedeutend für den Beleg der Arbeits- und Produktionsverhältnisse im kleinbäuerlichen Bereich.

Für die Erhaltung und Nutzung liegen wissenschaftliche Gründe für die Hausforschung vor. Grundriss, Materialwahl, Arbeitstechniken sind gut überliefert.

Ferienhausnutzung

Wir möchten das Heuerhaus zur Vermietung an Feriengäste nutzen, um es dauerhaft und denkmalgerecht erhalten zu können. Einen Antrag auf Genehmigung der Nutzungsänderung nach

- 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 Baugesetzbuch haben wir bei der Bauaufsichtsbehörde gestellt.

Wie kam es zu dieser Entwicklung:

Im Rahmen der Buchrecherchen stießen wir (Fotograf und Layouter Martin Skibicki und Autor Bernd Robben) auf diese beiden interessanten Bauobjekte. Uns war sofort klar, dass dieser einmalige „Alt“kotten als Denkmal erhalten werden musste.

http://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2000/08_000406/index.php

Da auch der ehemalige Richter und Vorsitzende beim Oberverwaltungsgericht Münster mit zu den Coautoren des Buches gehörte, nahm er als besonderer Fachmann sich der Sache – nun als Rechtsanwalt – an.

Insbesondere auch durch seine Herkunft ist sicherlich sein Engagement in dieser Angelegenheit zu verstehen:

http://www.watt-up-platt.de/dr-bernhard-schulte/