Nach den zutiefst erschreckenden Ereignissen in Halle im Oktober 2019 wird man uns möglicherweise später fragen:

Und was habt ihr dann getan?

Der nachfolgende Text stammt aus dem Aufsatz Die verwundete Generation des aus dem Emsland stammenden Journalisten und Medienmanagers Theo Mönch-Tegeder in der Veröffentlichung:

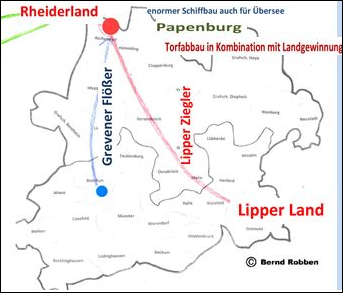

Die letzten 80 Jahre im Emsland. Nachgezeichnet an den Lebensbildern von Pöttker Hinnerk und Botter Bernd. Ein Buch von Bernd Robben mit Beiträgen von Theo Mönch-Tegeder, Emsbüren 2011, Seite 55/56.

Diese Frage verbindet sich im Emsland ganz besonders mit den vielen Straf- und Kriegsgefangenen- beziehungsweise Konzentrationslagern. Nirgends in Deutschland gab es sie in so dichter Konzentration. Und die Gefangenen wurden nicht immer hinter dem Zaun gehalten; sie kamen in die Städte und Dörfer, auf die Höfe und in die Fabriken. Man begegnete ihnen in den Zügen und auf den Bahnhöfen, bei Arbeitseinsätzen und Märschen. Mir, dem Nachkriegs-Kind, fällt es schwer zu glauben, dass nicht eine größere Zahl Emsländer irgendetwas von diesen Grausamkeiten im Moor gewusst oder zumindest geahnt haben wird.

Mit dem einen und anderen Zeitzeugen konnte ich mich persönlich unterhalten und war überwältigt von der Eindringlichkeit, mit der sie noch nach mehr als einem halben Jahrhundert von ihren damaligen Erlebnissen berichteten. Eingebrannt war es in ihren Herzen. In Dörfern wie Esterwegen wusste man von Missetaten und Quälereien. Aber ebenso auch, wie im Kleinen und manchmal sogar im großen Stil Hilfe und Nächstenliebe praktiziert wurde. Und dieses Wissen soll auf wenige Einzelpersonen beschränkt gewesen sein? Zumindest muss man – so scheint mir – die emslandtypische Verschlossenheit mit ins Kalkül ziehen. Über Unangenehmes spricht man nicht gern. hieß in Unterhaltungen die Parole, sobald Heikles angeschnitten wurde, das nicht die Ohren Unbefugter erreichen sollte. Und der Zeitpunkt für dieses Stopp-Signal war sehr schnell erreicht. Mir selbst ist dies verschiedene Male noch in den siebziger Jahren widerfahren, als ich versuchte, mir ein wenig mehr Klarheit über die Ereignisse der damaligen Zeit zu verschaffen. Sobald Personen oder Familien involviert waren, die noch existierten, wurden die Vorhänge zumeist schnell zugezogen. So lagen lange, sehr lange die Schatten des Verdrängens und Vergessenwollens über den zwölf dunkelsten Jahren der deutschen Geschichte – auch im Emsland, hier vielleicht besonders. Diejenigen, die in den sechziger Jahren die Schleier wegziehen wollten, wurden als Diffamierer, Nestbeschmutzer und Übleres beschimpft. Inzwischen hat sich – auch dank der fortgeschrittenen Zeit – manche Verkrampfung gelöst. Es ist dem Landkreis Emsland hoch anzurechnen, dass er sich der Geschichte der Emslandlager mustergültig stellt. Auch sonst sind die Forschungen über diese Zeit intensiv und ohne Tabus. Aber vieles bleibt noch aufzuarbeiten. Höchste Zeit wäre es, dieses Kapitel stärker in die Familienforschung zu integrieren, denn nicht mehr lange sind die letzten Zeitzeugen auskunftsfähig; wichtige historische Quellen gehen womöglich – vermutlich sogar – mit den Generationswechseln verloren, so dass weiterhin manches unausgesprochen und unaufgearbeitet bleiben wird.

Warum sollte es ausgesprochen werden?

Um daraus zu lernen. Um zu lernen, wie solche fürchterlichen Entgleisungen eines ganzen Volkes, eines ganzen Staates in Zukunft möglichst zu verhindern sind. Und darin liegt die große Leistung der Nachkriegszeit, der Generation des Pöttker Hinnerk und des Botterbernd. Sie hat es geschafft, dass Deutschland nun mehr als 60 Jahre im Frieden lebt. Historisch betrachtet, war und ist dies die Ausnahme-Situation, nicht der Krieg.

Das muss für immer eine Mahnung bleiben.

https://www.dorf-emsbueren.de/Dorfleben/Buern-Aktiv

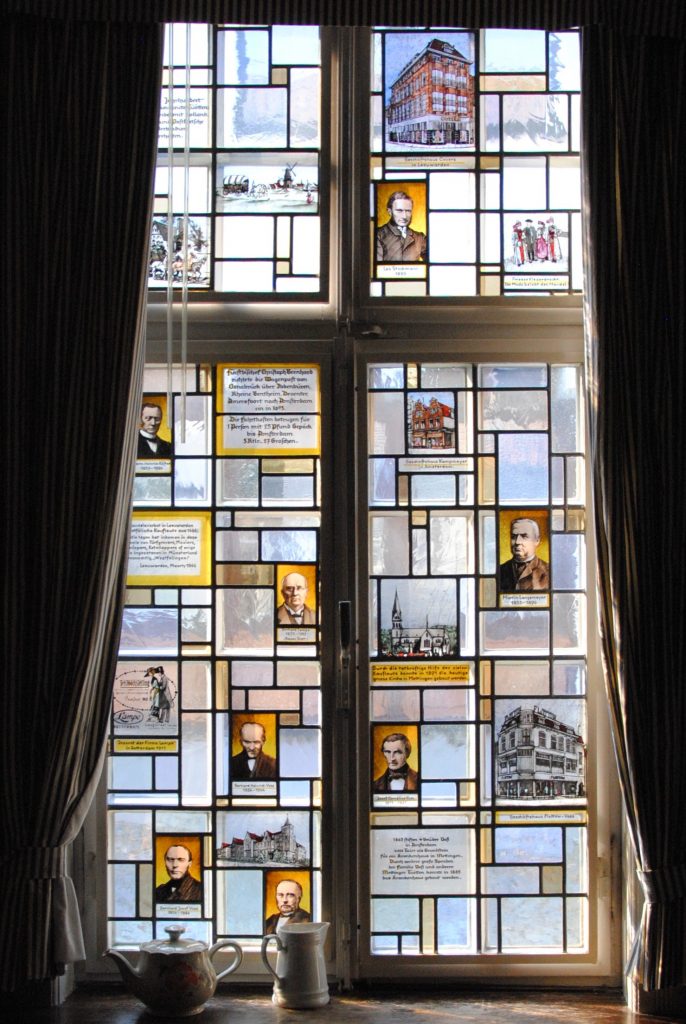

Karte und Foto: Buck Link oben: Nachruf auf Theo MT (bitte ein wenig nach unten scrollen)