Überarbeitet am 17. 03. 2020 um 9 Uhr

Zu den Recherchen rund um das Thema Besitzlose Landbevölkerung im deutschen Sprachraum gehört auch die Suche nach entsprechender Literatur über diese Bevölkerungsgruppe.

Dabei musste ich feststellen, dass im Vergleich zu den Berichten und Untersuchungen über die damaligen abhängig Beschäftigten in der Industrie (Proletariat) insbesondere durch die beiden schreibgewaltigen Sozialkritiker Friedrich Engels und Karl Marx mit einer enormen Sekundärliteratur die gleichfalls fast durchweg armen ländlichen Unterschichten verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit in der Wissenschaft gefunden haben, obwohl sie bis 1892 zahlenmäßig stärker vertreten waren:

Dokument 1

Diese Übersicht aus dem Putzger zeigt deutlich, dass um 1800 die Landbevölkerung insgesamt (Besitzende und Nichtbesitzende) mit 62 Prozent in der Mehrheit war.

Dokument 2

Prof. Dr. Eleonora Kohler-Gehrig Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

Die Geschichte der Frauen im Recht Stand: August 2007

Um 1750 lebten etwa 10% der europäischen Bevölkerung in Städten. Ende des 19. Jahrhunderts stieg

die Bevölkerung in den Städten sprunghaft an. Obwohl die Städte Arbeit und Verdienstmöglichkeiten

boten, blieben die Lebensbedingungen erbärmlich. Der Unmut der unteren Stände gegen die

steigenden Brotpreise führte 1847 zuerst zum Ulmer Hungerkrawall und später zum Stuttgarter

Brotkrawall.

Seite11

http://www.verwaltungmodern.de/wp-content/uploads/2011/11/skfrauengeschichte_1.pdf

Dokument 3

In Österreich war der Anteil noch höher:

Bis ins 19. Jahrhundert lebte die Mehrzahl der Bevölkerung auf dem Land. Noch 1850 waren es ca. 72 Prozent, die in der Land und Forstwirtschaft tätig waren.

Roman Sandgruber, Die Agrarrevolution in Österreich, in: Hoffmann A. (Hg), Österreich Ungarn als Agrarstaat, Wien: 1978, Seite 242

Und so gibt es eine Reihe von deutlichen Aussagen aus den beteiligten Fachwissenschaften, die einen unzureichenden Forschungsstand (mehrfach bezeichnet als Desiderat) in dieser elementaren Thematik der deutschen Geschichte und Volkskunde konstatieren:

Dokument 4

Die ländlichen Unterschichten werden in der Geschichtswissenschaft vernachlässigt. Daran mag die schlechte Quellenlage schuld sein, aber auch der Umstand, dass es in der Gegenwart keine Gruppierung mehr gibt, die sich der Tradition der ländlichen Unterschichte verbunden fühlt

Michael Mitterauer, Lebensformen und Lebensverhältnisse ländlicher Unterschichten, in: Matis Herbert, (Hg.), Von der Glückseligkeit des Staates, Berlin 1981, Seite 315

Dokumente 5 - 9

Besonders in dieser Veröffentlichung wird dieser Mangel angesprochen:

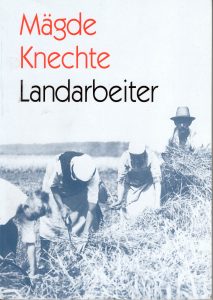

Hermann Heidrich (Hg.): Knechte Mägde Landarbeiter Arbeitskräfte in der Landwirtschaft in Süddeutschland. Bad Windheim 1997

darin: Hermann Heidrich: Knechte - Mägde - Landarbeiter Zur Geschichte einer schweigenden Klasse, Seite 11

- Der hier vorliegende Sammelband versteht sich als weiterer Baustein (…) zur Geschichte der ländlichen Unterschichten. Von volkskundlicher und sozialhistorischer Seite wurden deren Desiderata immer wieder betont und benannt, aber noch immer sind Forderungen nach noch stärkerer Berücksichtigung der Erforschung der Geschichte des Dienstpersonals berechtigt. Zwar sind in den letzten Jahren eine Reihe von Untersuchungen speziell zu städtischen Dienstboten erschienen, doch ist der große weiße Fleck, der über den ländlichen Regionen Deutschlands mit seinen Massen von Gesinde, von Landarbeiterinnen und Landarbeitern, sich ausbreitet, nur durch einige dunkle Punkte ein wenig grau eingefärbt, jedenfalls was den Süden der Republik anbelangt.

- Über die Arbeits – und Lebensbedingungen der ländlichen Unterschicht, der Mägde, Knechte und Landarbeiter, ist noch immer wenig bekannt. Dabei gab es Dienstboten früher in jedem Dorf, und Wanderarbeiter, Tagelöhner und auch der Einsatz von Kriegsgefangenen in der Landwirtschaft war überall verbreitet. (Text auf dem rückwärtigen Buchdeckel)

- Die Geschichte, die Arbeits – und Lebensbedingungen der ländlichen Unterschichten, der Mägde, Knechte und Landarbeiter, ist in weiten Bereichen noch immer ein Desiderat der volkskundlichen und kulturwissenschaftlichen Forschung. (Vorwort zu Mägde Knechte Landarbeiter Bad Windsheim 1997, Seite 6)

- Wenn wir durch unsere Freilichtmuseen gehen, so finden wir dabei nur wenige Hinweise auf Knechte, Mägde und Landarbeiter, ja im großen und ganzen bleibt dieser inzwischen größtenteils bereits nur noch eine historische Episode bildende Bevölkerungsteile ganz ausgeblendet.

(Konrad Bedal: Der Hauptsache nur eine Schlafstätte… Notizen zum Verhältnis von ländlichem Hausbau und Gesinde in Mägde Knechte Landarbeiter Bad Windsheim 1997, Seite 99)

- Inwohner – ein verdrängtes Kapitel bayerischer Agrargeschichte

Titel eines Aufsatzes von Helmut Bitsch in: Mägde Knechte Landarbeiter Bad Windsheim 1997, Seite 49 – 51

Dokument 10

Sabine Doering - Manteuffel: Die Eifel, Geschichte einer Landschaft, Frankfurt 1995

Die Volkskunde hat sich dem Forschungsgegenstand Region aus Scham vor ihrer eigenen Fachgeschichte, in der so viel von Stammeszugehörigkeit und Schollenbindung schwadroniert worden war, sowie aus berechtigter Furcht vor einem neuerlichen Bekenntnis zur „Heimat“ lange verweigert. Seite 224

An anderer Stelle heißt es: Die Volkskunde hat hier allzu lange weggeschaut. Ihr Interesse am ländlichen Leben galt nach 1945 den Dörfern und Gemeinden, in der Nachkriegszeit zunächst den neuen Siedlungen, die durch Flüchtlinge entstanden waren. In den 70er Jahren dann dem innerdörflichen Konfliktmanagement, heute den Geschlechterbeziehungen – beliebt sind vor allem Lebensbilder von Außenseiterinnen in Geschichte und Gegenwart. Seite 225

Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel ist Inhaberin des Lehrstuhls für Europäische Ethnologie an der Universität Augsburg und seit 2011 deren Präsidentin.

Seit 2013 ist Frau Prof. Sabine Doering-Manteuffel Vorsitzende der Universität Bayern e.V. Für das Amtsjahr 2016 hatte sie zudem den Vorsitz des Lenkungsrats des Bayerischen Wissenschaftsforums BayWISS inne.

Übernommen aus:

http://www.unibayern.de/Aktuelles/Vorstand-der-Universitaet-Bayern-eV-fuer-weitere-2-Jahre-im-Amt-bestaetigt-1555/

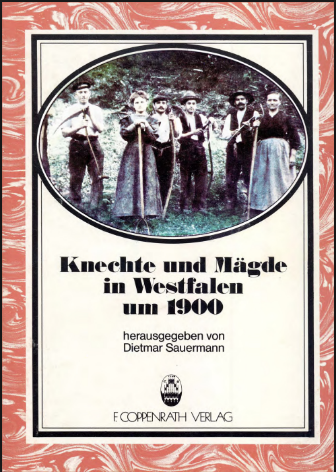

Dokument 11

Hans – Joachim Behr:

In: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/txt/wz-6118.pdf

Seiten 44/45

Die Jubiläen 1948 und 1998 haben zu Ausstellungen, zu Vorträgen und Untersuchungen angeregt.

Obwohl die Bevölkerung um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch zum weitaus überwiegenden Teil in ihrer Tätigkeit dem primären Sektor zuzuordnen ist, haben Bauern, Heuerlinge, Arbeiter und Kleinhandwerker auf dem Lande als handelnde Schichten dabei nur selten Beachtung gefunden. Wenn sie überhaupt behandelt wurden, so geschah dieses eher marginal.

Dokument 11

Weber, Therese: Häuslerkindheit: Autobiographische Erzählungen

Das ländliche Gesinde blieb von der Wissenschaft lange Zeit vernachlässigt, obwohl es bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts keine Randgruppe, sondern in der Altersgruppe der 15 bis 20-jährigen eine Mehrheit der ländlichen Gesellschaft darstellt. Seite 11

Die ländlichen Unterschichten werden in der Geschichtswissenschaft vernachlässigt. Daran mag die schlechte Quellenlage schuld sein, aber auch der Umstand, daß es in der Gegenwart keine Gruppierung mehr gibt, die sich der Tradition der ländlichen Unterschichten verbunden fühlt. Seite 15

Dokument 12

Was bereits für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Bayerischen Waldes konstatiert wurde, gilt in noch stärkerem Maß für die Steinindustrie im Raum Patersdorf: Das Fehlen von Publikationen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Seite 28

Dokument 13

Siegmund Musiat: Zur Lebensweise der landwirtschaftlichen Unterschicht in der Oberlausitz, Bautzen 1964, Seite 7

Die unzulängliche volkskundliche Erforschung der „nichtbäuerlichen Volksgruppen“ kritisiert bereits 1928 SPAMER, 1961 zieht JACOBEIT die gleiche Bilanz, wenn er feststellt: „Noch immer harren selbst Berufsgruppen, die dem Bäuerlichen nahestehen, vielfach einer umfassenden monographischen Bearbeitung und Erforschung.“ Tatsächlich ist außer seiner umfassenden Untersuchung der sozialen Sonderstellung, Lebensweise und Folklore der Hirten und Schäfer in Zentraleuropa, die allerdings überwiegend feudale Verhältnisse und deren Nachklingen im Kapitalismus behandelt und deshalb weniger Vergleichsmöglichkeiten mit dem Thema vorliegender Arbeit bildet, nur noch die Schrift WALLEITNERs zu nennen.

Dokument 13

Angesichts der zunehmenden Aufmerksamkeit, die die Volkskunde der sozialen Bedingtheit der Kultur entgegenbringt und angesichts des Mangels an einschlägigen Quellen, die das Verhältnis von Bauernfamilie und Gesinde beleuchten, entstand der Entschluss, aus den eingegangene Manuskripten eine repräsentative Auswahl zusammenzustellen. (…) Vielmehr sollen die Texte dazu anregen, bislang wenig beachtete Probleme näher heraus zustellen und Arbeitshypothesen zu umreißen, die dazu beitragen, die sozio-kulturelle Differenzierung d e r Landbevölkerung eingehender zu erforschen. Seite 9

Dokument 14

Kaufhold, Jan Andreas: Migration und Weltwirtschaftskrise Wanderungen im Deutschen Reich in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren, Paderborn 2019, Seite 28

Hintergrund für die geringe Berücksichtigung ländlicher Migrationen ist (…), dass sich die Aufmerksamkeit der historischen Forschung primär auf den Industrialisierungs- und Urbanisierungsprozess sowie auf die Industriearbeiterschaft gerichtet habe. Im Gegensatz dazu besaß die historische Forschung zur Thematik Landwirtschaft, ländliche Gesellschaft und ländliches Migrationsgeschehen eher eine ›Randstellung‹ »innerhalb des Gesamtspektrums historischer Disziplinen«.