„Aus der Vergangenheit des Osnabrücker Landes“

von Dr. Hermann Rothert, Landrat des Kreises Bersenbrück.

Erschienen im Jahre 1921 im Verlag B. Ad. Ricke, Bersenbrück.

.Diese Abschrift wurde im Jahre 2012 von Franz Feldkamp, Falkenstraße 14, 49577 Ankum, erstellt.

Heimat- und Verkehrsverein Ankum e. V., Heimatarchiv, 49577 Ankum

Dr. Hermann Rothert________________________________________________________

Die geschichtliche Entwicklung des Heuerlingswesens

Die soziale Umwälzung unserer Zeit wird getragen von der städtischen Industriearbeiterschaft, hat aber vor dem Lande nicht halt gemacht. Auch die ländliche Unterschicht ist in starker Gährung, wie sie vor allem in den Landarbeiterstreiks im Osten zu Tage tritt; doch hat die Bewegung auch in unserer Heimat die breiten Massen auf dem Lande, die Heuerleute, nicht unberührt gelassen. Ausgehend vom Kreise Bersenbrück hat sich in Osnabrück ein nordwestdeutscher Heuerlingsverein gebildet, der seine Tätigkeit auf die angrenzenden Landesteile erstreckt und für eine Hebung des Standes der Heuerleute auf dem Verwaltungswege wie auf dem der Gesetzgebung eintritt. Auf seine Anregung ist die letzthin ergangene Pächterschutzordnung zurückzuführen; seine letzten Ziele gehen wohl noch weiter.

Nach Lamprechts treffendem Worte ist der Historiker der Archivar seiner Zeitgenossen, der aus dem reichen Schreine der Vergangenheit darzureichen hat, was eben jetzt zum Verständnis des Vorhandenen und Zukünftigen dienen kann. Nun ist eine Geschichte des Heuerlingswesens, das für die landwirtschaftlichen Verhältnisse Nordwestdeutschlands – vor allem des Osnabrücker Landes und Nordwestfalens – von so großer Bedeutung ist, noch nicht geschrieben; so anziehend dieses Problem auch vom bevölkerungs- und agrarpolitischen wie sozialen Gesichtspunkte sich darstellt. Nur über eine allerdings wichtige Seite des Heuerlingsdaseins, die Hollandsgängerei, besitzen wir eine eingehende Darstellung von Johannes Tack (die Hollandgängerei, Leipzig 1902); sonst sind wir auf verstreute Nachrichten angewiesen. [1])

Von den Klassen, in die sich die ländliche Bevölkerung bei uns herkömmlich gliedert, sind die Heuerlinge zwar die zahlreichste, aber wenn man von den Neubauern absieht, die jüngste. In das Dunkel der Urzeit verlieren sich die Edelinge und Vollerben, die beide schon vorhanden sind, als die geschichtliche Ueberlieferung im Laufe des Mittelalters einsetzt. Später begannen die Kotten sich zu bilden, zunächst seit dem 13. Jahrhundert die Erbkotten, wohl aus der Teilung oder auf Absplissen der bäuerlichen Erben. Im 16. Jahrhundert trat dann auch der Stand der Heuerleute in die Erscheinung. Es war die Zeit, wo das bis dahin blühende deutsche Wirtschaftsleben zu stocken begann. Die Auswanderung nach dem deutschen Osten in die Ostseeprovinzen hörte auf. Auch die Abwanderung vom Lande in die Städte wurde geringer, da deren Blüte allmählich verfiel. „Ich fürchte, Osnabrück ist auf dem höchsten Preise all gewesen“, sagte 1556 der Osnabrück`sche Bürgermeister Roland auf dem Totenbette.

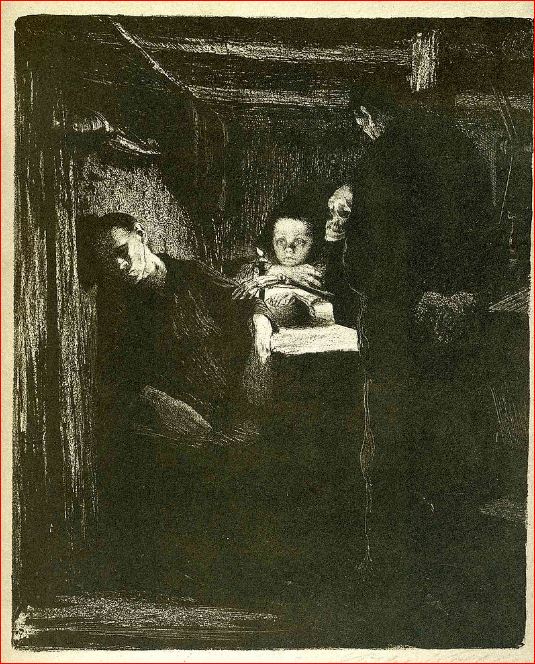

Da sahen sich die von den Bauernhöfen abgehenden Kinder vielfach genötigt, auf dem Lande zu bleiben und sich hier irgendwie ein Unterkommen und eine Nahrung zu schaffen. Zunächst suchten sie dies in der Weise zu erreichen, dass sie von einem wüsten oder auch besetzten Hofe ein Stück Land pachteten und daneben auf dem Markengrund einen Kotten setzten; so entstanden die sogenannten Markkötter. Allmählich bildete sich neben diesen, doch unter eigenem, wenn auch noch so schlechtem Dache hausenden Leuten eine Klasse anderer, die hier und da in Leibzucht- und Backhäusern, auch Speichern, Scheunen, Schafställen usw. eine Mietwohnung fanden. Wie mit dem augenblicklichen Niedergange des deutschen Wirtschaftslebens eine Wohnungsnot sondergleichen verbunden ist, so scheint dies – eine Folge der Uebervölkerung – auch damals der Fall gewesen zu sein. Der Name Heuermann bedeutet bekanntlich nichts anderes als Mietsmann. In älterer Zeit wurden sie „Hüsselten“, wohl so viel wie „Hausleute“, genannt.

Auf dem Lande lebend, haben die Heuerleute von vornherein in bescheidenem Umfange selbst Landwirtschaft, vor allem Viehzucht, für den eigenen Bedarf getrieben. Die gemeinsame Mark stand als Weide auch ihrer Kuh, zum mindesten ihrem Schwein offen. Außerdem aber waren die Heuerleute von vornherein auf Nebenerwerb angewiesen. Manche werden ein ländliches Handwerk getrieben haben, andere legten sich auf den Handel. In der Hauptsache aber beschäftigten sie sich als Tagelöhner und zwar nicht so sehr im Lande selbst, als vielmehr als Wanderarbeiter im benachbarten Holland. Mit dem siegreichen Verlaufe des niederländischen Freiheitskrieges setzte dort am Ende des 16. Jahrhunderts ein gewaltiges Aufblühen zunächst des Handels und der Schifffahrt, dann auch der Gewerbe ein. Wurden demzufolge dort die Arbeitskräfte auf dem Lande knapp, da das Volk scharenweise in die Städte strömte, so fand der Landarbeiter im übervölkerten Westfalen es vorteilhaft, dorthin zu wandern und in der Fremde sein Brot zu suchen.

Das brachte ihm bei schwerer Arbeit ein schönes Stück Geld ein; mit süß-saurer Mine berichtet ein holländischer Schriftsteller, wie die fleißigen Westfälinger „haud spernendum peculium in porcorum domicilia referunt“ (ein nicht zu verachtendes Kapital in die Heimat der Schweine zurückbringen.) Eben dies setzte den Heuermann in den Stand, daheim, wo das Leben billiger war, sich und den Seinen ein dauerndes Unterkommen zu sichern. Hier steckte der Bauer noch tief in der Naturalwirtschaft und konnte das bare Geld, das ihm der Mieter zahlte oder auch lieh, gut gebrauchen, zumal die kriegerischen Ereignisse des niederländischen Krieges Westfalen aufs Schwerste in Mitleidenschaft zogen und drückende Lasten und Steuern im Gefolge hatte. Auch übernahm der Heuermann es wohl, die Dienste für den Gut- und Landesherrn zu leisten, die dem Bauern beschwerlich fielen.

Unter diesen Umständen kam der Stand der Heuerleute bald sehr in Aufnahme. War in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ihre Zahl noch gering, so vermehrte sie sich von etwa 1580 an stark. Das Gesinde verließ seinen Dienst bei Edelleuten und Bauern, heiratete und bezog eine Heuerstelle (bis dahin war sicherlich ein großer Teil des landwirtschaftlichen und Hausgesindes zeitlebens unverheiratet in fremden Brot oder auf dem angestammten Hofe verblieben.) Mochte ihm die Möglichkeit, auf diesem Wege selbständig zu werden, verlockend erscheinen – vordem hatten sich durch Aus- und Abwanderung noch bessere Aussichten geboten -, so machte sich auf der anderen Seite alsbald eine starke Gegenbewegung geltend. Einmal wurden die zahlreichen Heuerleute den markberechtigten Bauern und Edelleuten lästig, teils wohl wegen der Mitbenutzung der Weiden, besonders aber wegen des Holzverbrauches.

So erließen die Markgemeinden, z. B. die Essener und die Vehrte-Power, seit 1584 Verbote an die Genossen, Heuerleute aufzunehmen, oder sie sollten nur solche zulassen, die „in der Gemarkung geboren seien.“ Die Verbote wiederholten sich und wurden soweit verschärft, dass die Bauern, die die Hüsselten nicht abschaffen wollten, selbst aus der Mark gewiesen werden sollten. Auch in den Kleinstädten nisteten sich die Heuerleute ein. Schon 1567 kamen Burgmänner und Rat zu Quakenbrück mit der Gemeinde überein, „dat sick hier binnen nemandt gine Hußälten van buten tho sick innehmen sall“; 1589 erging ein neuer Beschluss, dass der Rat die Heuergelder von den Hüsselten für die Stadtkasse einziehen und dazu von denen, die Hüsselten eingenommen hätten, ebensoviel als Brüchte beitreiben sollte.

So musste der Stand der Heuerleute gleich dem Volke der Juden zu Beginn seines geplagten Daseins eine große Verfolgung über sich ergehen lassen; aber wie es von den Kindern Israels heißt: je mehr die Aegypter das Volk unterdrückten, um so mehr es sich mehrte und ausbreitete, (2. Mose 1. V. 12), so gilt dies auch von den Heuerleuten. Die Verbote wurden nicht durchgeführt. Als 1595 der Herr von Langen auf Sögeln als Holzgraf gegen die Aufnahme einer Nebenwohnerin mit Strafe vorging, musste er sich sagen lassen, dass seine eigenen Bauern 3 Feuerstätten auf einer Wehr (Hof) hätten und deswegen nicht gestraft würden. Die Zahl der Wohnungen auf dem Lande wuchs immer mehr. Im Jahre 1610 gab der Rentmeister zu Iburg die Hüsselten seines Amts (die heutigen Kreise Iburg und Osnabrück) schon auf 2300 an.

Eben damals war auch die Landesregierung an die Sache herangetreten. Neben der Rücksicht auf die Erhaltung der Marken war die Schwierigkeit, Gesinde zu den bisherigen Löhnen zu dingen, die Triebfeder. Es leuchtet ein, dass unter dem Einfluss der hohen Löhne in Holland auch die einheimischen zu steigen begannen. Im Amte Iburg hatte man deshalb schon eine Dienstbotentaxe erlassen. Im Jahre 1608 beschäftigte sich der Osnabrücker Landtag mit der Angelegenheit. Die Regierung beantragte eine Gesindeordnung, weil das Gesindevolk übermütig werde, den Dienst verließe, sich auf eigene Hand setze, den Lohn steigere und nach Friesland und anderen Orten um höheren Lohn auf Arbeit gehe, die übrige Zeit aber sich im Lande ernähren lasse. Die Stände beschlossen nun, auf Voll- und Halberben solle nur ein Leibzuchtshaus, auf Kotten nur die alten herkömmlichen Feuerstätten und auf jeder Feuerstätte nur eine Familie geduldet werden. Alle hiernach überzähligen Hüsselten waren abzuschaffen. Diese harte Maßnahme kam zugleich auf das Verbot heraus, neue Wohnungen auf dem Lande zu errichten. – Auf den ersten Anblick erscheint das als ein widersinniges Mittel zur Steuerung der Wohnungsnot; doch rührte diese damals wie heute wesentlich von den zahlreichen Eheschließungen junger Paare her und eben diese suchte man dermalen zu hindern. – Ferner beschloss der Landtag, die Iburger Tagelöhner- und Dientsbotenordnung solle im ganzen Lande gelten. Das Gesinde, das Winnkauf – Handgeld – genommen habe, solle zum Dienste angehalten, den übrigen aber die Freiheit, außerhalb des Landes Arbeit zu suchen, nicht beschränkt werden.

Infolge dieser Beschlüsse gingen nun die Amtsleute auf dem Lande gegen die Hüsselten und ihre Hauswirte vor, ordneten die Austreibung der Überzähligen an und belegten für jeden von ihnen den Vermieter mit der fühlbaren Geldstrafe von fünf Talern. Allein diese Maßnahme war so weitgehend, dass sie sich alsbald als undurchführbar erwies. Die Gutsherren nahmen sich ihrer Bauern, die die Strafe nicht zahlen wollten oder konnten, bei der Regierung an. Auch Kanzler und Räte konnten sich ferner der Einsicht nicht verschließen, dass es unchristlich sei, alte, unvermögende Leute, die bei den Erben (Höfen) auf denen sie geboren waren, in der Heuer saßen, ins Elend zu treiben, oder dass man Abkömmlinge eines Erbes, die von diesem statt der Aussteuer ein Stück Land und Unterkunft bekommen hatten, billiger Weise nicht abschaffen könne. So erließ die Regierung 1608 September 15. eine dahingehende Erklärung und wollte unter Hüsselten nur solche verstanden wissen, die auf fremden Höfen hin und wieder in Scheunen, Backhäusern und sonst gegen Vergütung zur Heuer lägen und Sommers nach Friesland oder anderen Orten hinliefen, sodass niemand im Stift ihres Dienstes gewärtigen könne.

Diese sollten nunmehr bis nächsten Ostern bei namhafter Strafe das Land räumen. Schließlich aber stellte es sich heraus, dass bei den Musterungen, die eben damals zum Zwecke der allgemeinen Landesbewaffnung stattfanden, die Hüsselten mit angesetzt waren, ebenso bei der zur Erhebung gelangenden Kriegsteuer. Zwar meinten die Osnabrückschen Regierungsräte: „die Hüsselten, die den Erbmann (Bauern) aussögen, müssten billig auch zur Verteidigung beitragen“; aber beides gleichzeitig, die Verteidigung und das Meiden des Landes, konnte man schlechterdings vom Heuermann nicht verlangen.

So blieb alles beim Alten, obwohl auch die folgenden Landtage von 1610 und 1618 sich mit der Sache in ähnlicher Weise wie der frühere befassten. Selbst Markkötter fuhren fort, Hüsselten zu halten. Ebenso liefen übrigens die Dinge in den benachbarten Ländern, in der Grafschaft Lippe kam es um die gleiche Zeit zu einem ebenso erfolglosen Gebote, die Hüsselten auszutreiben. Volkswirtschaftlich betrachtet, steht dieses Vorgehen in ausgesprochenem Gegensatze zu der Auffassung der beiden folgenden merkantilistisch beeinflussten hundert Jahre, deren Auffassung in dem Worte des großen Preußenkönigs gipfelt, „Menschen halte ich für den größten Reichtum eines Landes“. Aber damals handelte es sich um Zeiten wirtschaftlichen Aufstrebens, während in denen des Niederganges eine zahlreiche Bevölkerung zur Übervölkerung und zur Last wird. „Schade für beide Grundsätze“, bemerkt Möser schalkhaft dazu, „dass das Land kein Sack ist, worin man die uneingesessenen Heuerleute nach seinem Gefallen schütteln kann.“

Für die folgenden anderthalb Jahrhunderte fehlen bislang fast alle Nachrichten. Kein Zweifel, dass der Furchtbare Aderlass des 30jährigen Krieges der Überbevölkerung zunächst ein Ende machte. Von einer Abschaffung der Heuerleute ist fortan nur noch vereinzelt die Rede. So gab 1662 die Stadt Quakenbrück der auf ihrem Markengrunde erbauten Bauerschaft Wohld auf, die neuen Heuerleute, wozu sie von Alters nicht berechtigt, abzuschaffen.

Als indes Bischof Ernst August I., der aus dynastischem Interesse militärischen Ehrgeiz hatte, das Hollandgehen zum Vorteil der Werbung einschränkte – damals war also nach Möser der Sack zugeknüpft -, beschwerten sich 1671 die Stiftsstände, dass wegen der Hollandgängerei, so vor diesem viel Geld ins Stift geholt, jetzt dem Lande viele Tausend abgingen. Der aus dem Auslande hereinkommende Arbeitsverdienst der fleißigen Heuerleute war für die wirtschaftlichen Verhältnisse des kleinen, verarmten Staates offenbar ein wichtiger Faktor. Gelegentlich sah der angesessene Bauer, der sich in schwerer Frohn für seinen Gutsherrn quälen musste, wohl gar mit Neid „gegen die mit freudigem Gesange nach Holland tanzenden und auf lustige Abenteuer irrende Heuerleute“. Es bestand bis ins 19. Jahrhundert ein merkwürdiger Gegensatz zwischen dem Bauern- und dem Heuerlingsstande. Der Heuermann war persönlich frei, aber ohne Grundeigentum; der Bauer besaß zwar ein dingliches Recht an seinem Hofe, wenn auch bei weitem nicht das volle Eigentum, dagegen war er fast ausnahmslos seinem Grundherrn eigenbehörig, also in seiner persönlichen Freiheit und auch im Erbrechte stark eingeschränkt.

Für den Mangel an Nachrichten bis zur 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts werden wir entschädigt durch eine größere Fülle aus dieser Zeit, die wir vornehmlich der publizistischen Tätigkeit Justus Mösers verdanken. Zunächst ergibt sich, dass die Zahl der Heuerleute sich inzwischen wieder stark vermehrt hatte; abgesehen von dem eigenen, reichlichen Nachwuchs, traten – und zwar in manchen Gegenden bis in die letzten Jahrzehnte – zahlreiche abgehende Kinder von den Bauernhöfen in den Heuerlingsstand über. Die Nebenhäuser (Heuerhäuser) waren der Regel nach quer, öfters auch längs durchgeteilt und je nach dem mit 2 oder 4 Parteien besetzt. Jeder Kolon hatte auf seinem Hofe 4, 6, 8, 12 und mehrere solcher Nebenwohnungen. So kam es, dass das Stift trotz seines im Allgemeinen mäßigen bis kargen Bodens und der ausgehenden Moor- und Heideflächen außergewöhnlich dicht bevölkert war. Auf einer Q.-M. wohnten im Jahre 1774 2400 Menschen, fast ebenso viel wie in dem blühenden Schlesien (2552 Seelen je Q.-M.), nach Möser weit mehr als in England (1831 und Frankreich (1600 Seelen je Q.-M.). Diese dichte Besiedlung war wesentlich den Heuerleuten zu danken, die mindestens die Hälfte der Bevölkerung ausmachten.

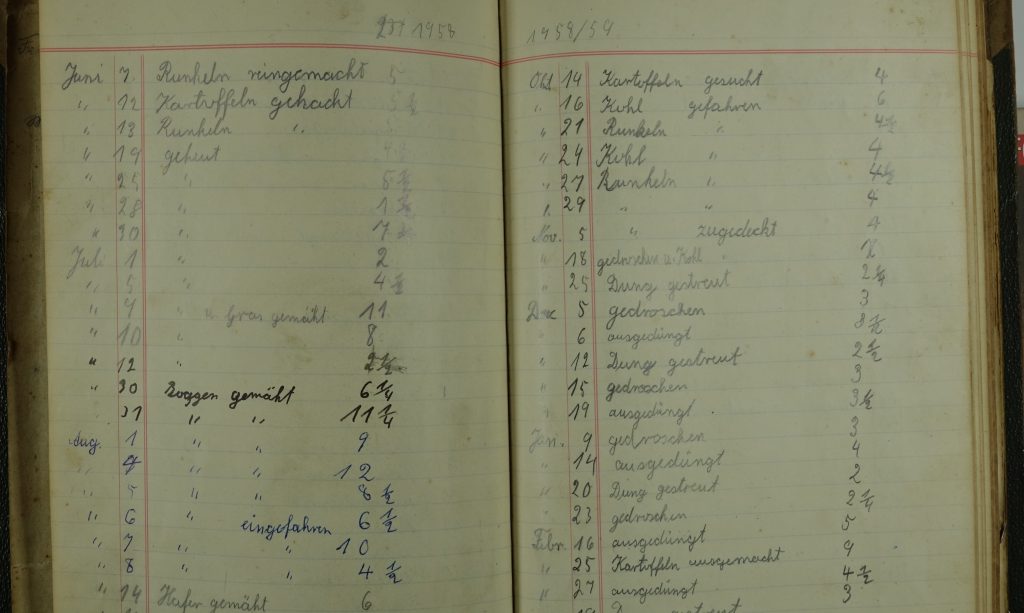

Das wirtschaftliche Dasein der Heuerleute beruhte dermalen auf einer dreifachen Grundlage. Zunächst auf der Landwirtschaft, wie denn die Heuerleute rechtlich zum Bauernstande gerechnet wurden (Ver-ord. vom 20. Sept. 1768 Cod. Const. Osn. I S. 1577). Der Heuermann pachtete von seinem Bauern, der ihm die Wohnung vermietete, außerdem noch ein Stück Land. Es werden 8 – 10 Scheffelsaat (0,8 bis 1 Hektar) Saatland genannt. Daneben stand ihm die Weide in der gemeinsamen Mark offen. Soweit er für die Bewirtschaftung Pferdehülfe brauchte, vor allem zum Pflügen, leistete ihm diese der Bauer; der Heuermann dagegen, sofern er daheim war, hatte zum Bauern in der Ernte und sonst in den Dienst zu kommen und zwar ohne besondere Vergütung.

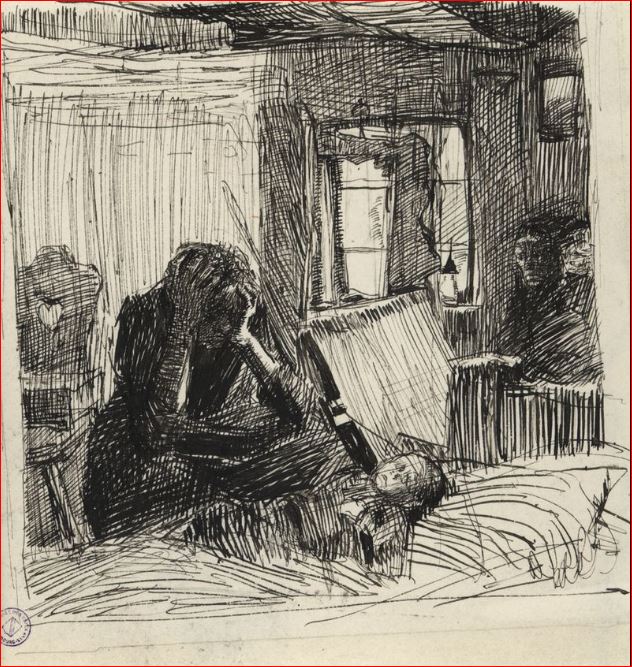

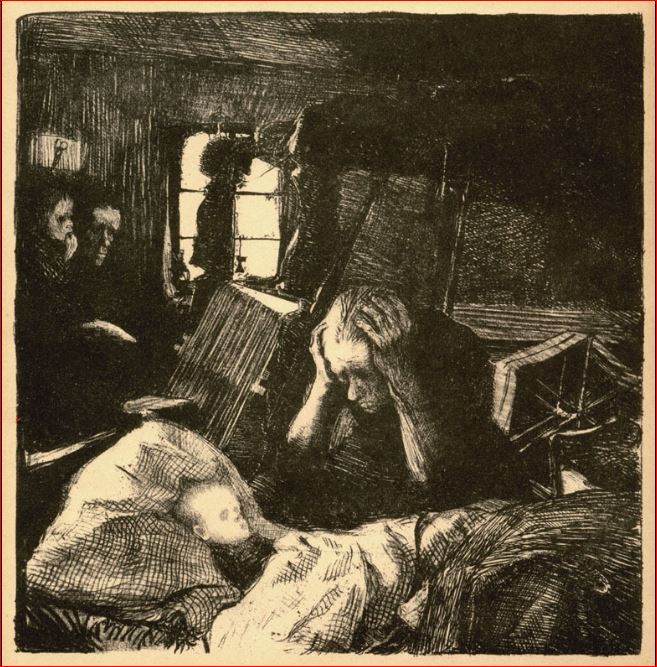

Das Pachtverhältnis wird, wie heute noch, mit jährlicher Kündigungsfrist abgeschlossen worden sein; bei dem obwaltenden patriarchalischen Verhältnis war es tatsächlich meist lebenslänglich und vererbte sich vom Vater auf den Sohn oder Schwiegersohn. Vielfach überließ der Heuermann die Bewirtschaftung der Stelle seiner Frau mit den heranwachsenden Kindern und war von Anfang Februar (Lichtmess) bis Anfang November auf Wanderarbeit in Holland, wo er u. A. in den Lustgärten vermögender Mynheers Verwendung fand, aber auch auf den Walfischfängern nach Grönland fuhr. Ein anderer Teil der Heuerleute bestellte zu Haus die Feldarbeit selbst und ging nur auf 2 Monate von Pfingsten bis zum Beginn der Getreideernte zum Grasmähen und Heuen nach den Provinzen Nord- und Südholland, andere schlugen sich zum Torfmachen nach Friesland und Groningen. Es war dies eine besonders anstrengende und aufreibende Tätigkeit, zumal sie im Verding (Akkord) geleistet wurde. Ein Zeitgenosse berichtet, „ein solcher Mann sieht bei seiner Wiederkunft aus, als ob er schon drei Tage im Grabe gelegen hätte.“

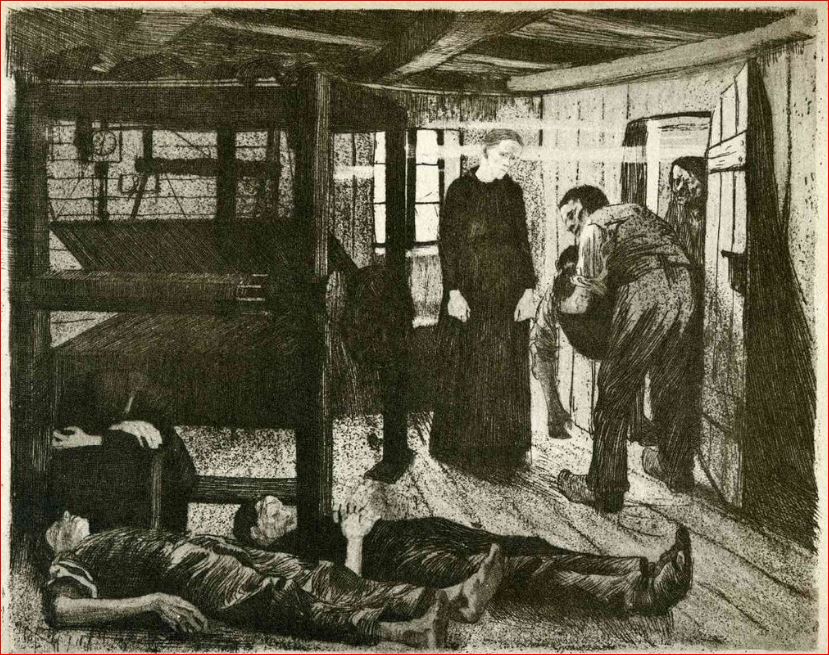

So wälzte sich alljährlich eine kleine Völkerwanderung aus Nordwestfalen nach Holland, Möser gibt an, dass in jedem Jahre 20000 Menschen aus Westfalen in die Niederlande auf Zeitarbeit gegangen seien, nach einer anderen Quelle hätten sogar jährlich 25000 Personen die Emsbrücke in Lingen auf dem Wege nach Holland überschritten. Neben der Landwirtschaft und der Wanderarbeit betrieben die Heuerleute endlich daheim als Hausindustrie das Spinnen und Weben. In jedem Hause stand ein Webstuhl, der Mann webte im Winter, wenn er daheim war, Frau und Kinder waren in allen Freistunden mit Spinnen und Weben beschäftigt. Das fertige Leinen nahmen die Wanderarbeiter vielfach im Frühjahr mit nach Holland und brachten es dort an den Mann.

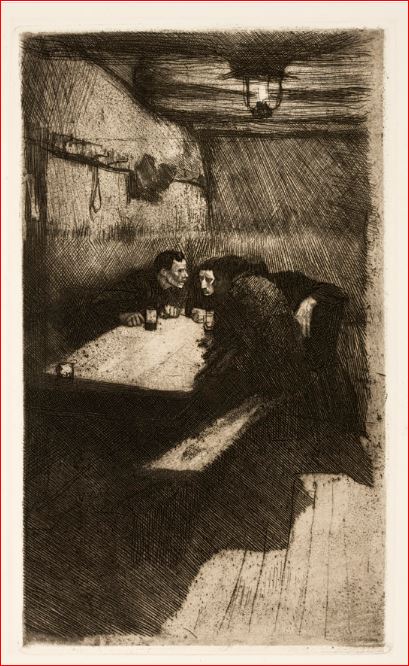

Gesetzliche Vorschriften beengten die Niederlassung und das Kommen und Gehen der Heuerleute nicht mehr. Eine landesherrliche Anordnung vom 18. November 1774 „wegen der Bettelei und der Aufnahme fremder Heuerleute“ (Cod. Const. Osn. Bd. 2 S. 494) ordnete nur an, dass der Vermieter für die Steuern und die etwa verwirkten Brüchten seiner Heuerleute in Markensachen während der ersten 10 Jahre ihres Wohnens zu haften habe. Wenn ein Heuermann sich während dieser Zeit auf das Betteln legte, so habe der Wirt ihn zum nächsten Ziehtermin abzuschaffen. Unzweifelhaft stellten die Heuerleute eine Art ländliches Proletariat dar, was nicht ausschloss, dass verhältnismäßig viel Geld durch die Finger der Hollandgänger lief. Nicht immer scheinen sie es gut angewendet, gelegentlich für Putz und Wohlleben ausgegeben zu haben. In Familien, denen der Ernährer fehlte, herrschte dagegen bitterste Armut. Schon mit 20 Jahren pflegten die Heuerleute zu heiraten, dafür zehrte die schwere Arbeit stark an der Gesundheit, so dass mit 50 Jahren der Heuermann verbraucht war. Dazu ging während der langen Abwesenheit des Familienoberhauptes daheim in Haus und Wirtschaft nicht immer alles so, wie man gewünscht hätte.

Das veranlasste den Pastor Gildehaus in Ueffeln im Jahre 1767 im Osnabrückschen Wochenblatte die Frage aufzuwerfen, ob das häufige Hollandgehen der Osnabrückschen Untertanen zu dulden sei? Er nannte den von dort herangebrachten Verdienst (bis zu 100 fl. bei ¾ jähriger Abwesenheit) einen glänzenden Betrug, indem er sich darzulegen bemühte, dass dieser Lohn größtenteils durch notwendige Aufwendungen für Kleidung und mitgenommenen Speck und Butter sowie durch vernachlässigte Wirtschaft zu Hause darauf ginge, wies statt dessen auf Spinnen und Tagelohnarbeit daheim hin und empfahl eine gesetzliche Einschränkung der Hollandgängerei.

Dieser Aufsatz fand eine glänzende Abfertigung durch Möser. Ohne die Übelstände zu leugnen, stellte er – sicher zutreffend – fest, dass das Stift den größten Teil der Heuerleute verlieren würde, wenn der Verdienst in der Fremde wegfiele. Er führte mit Recht auf diesen Verdienst die guten Preise aller Erzeugnisse des Landes sowie die intensive Bodennutzung auch der Heiden und Moore zurück und glaubte deshalb, vom Standpunkt des Staatswohles aus die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Gegenüber der zahlenmäßigen Aufstellung, dass der Verdienst in Holland in Wirklichkeit nur ein geringer sei, führte er den schlagenden Nachweis, dass ohne solchen die Heuerleute schlechterdings nicht zu bestehen vermöchten, da sie im Lande selbst das zum Leben Nötige überhaupt nicht verdienen könnten. Die Verweisung auf das Spinnen entkräftigte er durch den Hinweis, dass diese armselige Beschäftigung nur insoweit vorteilhaft sei, als sie zur Ausfüllung der in einem Haushalt überschießenden Stunden gebraucht wurde.

Die geringe Bezahlung des Spinnens und Webens schloss nicht aus, dass dieses für das Land von der größten Bedeutung war; eine landesfürstliche Verordnung jener Zeit nennt den Garn- und Leinenhandel das teuere Kleinod des Hochstiftes. Die Leinenmanufaktur Nordwestdeutschlands erfreute sich damals einer hohen Blüte, dank ihren niedrigen Arbeitslöhnen überflügelte sie den ausländischen Wettbewerb und versorgte Holland, England und Spanien mit ihren Erzeugnissen.

Die Osnabrücker Landesregierung suchte ihrerseits die Leinwanderzeugung möglichst zu heben. Nicht nur in der Stadt Osnabrück, sondern auch auf dem Lande wurden überall Leggen, amtliche Beschauanstalten, eingerichtet. Auch der Unternehmungsgeist Privater bemächtigte sich der Sache. Im Jahre 1771 legten zwei Osnabrücker Kaufleute in Vörden eine „bunte Linnenfabrik“ an, d. h. sie organisierten die hausgewerbliche Leinwandweberei der Heuerleute im Verlagssystem. Das Garn wurde in den Häusern gespult und gewebt. Das Unternehmen nahm einen schnell wachsenden Umfang; sodass 1778 über 150 Stühle im Gange waren und gegen 200 Familien im Flecken Vörden und dem benachbarten Kirchspiel Neuenkirchen Beschäftigung fanden. Im Jahre 1781 hatte die Fabrik sich „dermaßen vermehrt, dass jetzt 25 Familien bei dem Spulen und Weben und 200 Familien bei der Weberei ihren guten Unterhalt haben.“ Augenscheinlich wirkte die Verdienstmöglichkeit auf die Lage der Heuerleute vorteilhaft ein, „auf die geringen Einwohner hiesiger Gegend und auf die Armen hat diese Fabrik bisher einen so großen Einfluss, dass man fast gar keine Bettler mehr siehet.“ „Die Leute sind dabei so froh und zufrieden, dass sie fast jedes Mal mit Freudentränen ihren Arbeitslohn in Empfang nehmen und Gott und die Interessenten für die Gelegenheit zu diesem Verdienst danken.“ Der Jahreslohn, den eine Familie verdienen konnte, wird wohl etwas hoch auf 60 – 70 Taler angegeben. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg 1776 – 1783 beeinflusste zeitweise nachteilig den Absatz des Unternehmens, der hauptsächlich nach Surinam ging. Später hört man nichts mehr von diesem. Sein Erscheinen beweist aber, dass die zahlreiche Heuerlingsbevölkerung des Osnabrücker Landes sehr wohl den Grundstock zu einer großzügigen industriellen Entwicklung in der Folgezeit hätte geben können.

Das Neunzehnte Jahrhundert veränderte völlig die sozialen und rechtlichen Verhältnisse des platten Landes. Die große Agrarreform, die in Hannover an den Namen Stüves geknüpft ist, brachte dem Bauern die persönliche Freiheit und das freie Eigentum an seinem Hofe. Dem Heuermann kam die Gunst des Gesetzgebers wie der Verhältnisse zunächst in weit geringerem Maße zugute. „Dem Staate ist mehr an einem Bauern gelegen, als an zehn Heuerleuten, die nichts zu verlieren haben und zur Zeit der Not flüchtig werden.“ In diesem Worte Klöntrups spiegelt sich die damalige Auffassung (1799).

Die Grundlagen, auf denen bis dahin der Heuerlingsstand wirtschaftlich aufgebaut war, veränderten sich völlig. Das benachbarte Holland stieg von seiner wirtschaftlichen Höhe immer weiter herab; auf dem Gebiete des Handels und der Schifffahrt längst von England überflügelt, hatte nun auch seine Industrie ihre Bedeutung größtenteils eingebüßt. Die Folge war, dass die dortigen Arbeitslöhne die hiesigen nicht mehr in dem bisherigen Maße überstiegen und die einheimischen Arbeitskräfte Hollands die auswärtigen allmählich zurückdrängten. So wurde Holland zunächst nur noch zum Grasmähen und Torfmachen aufgesucht; offenbar hatten die Osnabrücker in jahrhunderte langer Übung hierin besondere Fertigkeit erlangt. Im Jahre 1831 gingen aus dem damals noch nicht 3000 Einwohner zählenden Kirchspiel Gehrde noch etwa 400 Personen nach Holland, in den sechziger Jahren hatte das ganz aufgehört.

Seitdem lag der Breite Stein am Wege von Ankum nach Schwagstorf, ein mächtiger Findlingsblock, wo sich einst die Hollandgänger zur gemeinsamen Reise regelmäßig getroffen hatten, verödet. Die Osnabrücker Heuerleute begannen, sich nach anderen Ländern als Wanderarbeiter zu wenden. Eine Zeitlang gingen sie zum Torfstechen nach Dänemark, woher die Bezeichnung „Dänemarker“ für die Torfstecher rührt. Zum gleichen Zwecke suchten sie den deutschen Osten auf von Mecklenburg bis nach Ostpreußen. Diese Saisonarbeit beschränkte sich auf etwa zehn Wochen im Frühsommer und zwar von April bis Mitte oder Ende Juli. Es ist klar, dass sie den reichen Verdienst, den vordem die 3/4jährige Arbeit in Holland gebracht hatte, nicht erzielen konnte.

Dennoch war diese Wanderarbeit, zu der sich auch Knechte einfanden, die sich einen entsprechenden Urlaub von ihrem Bauern ausbedungen hatten, bei der überaus ärmlichen Lage der Heuerleute in den ersten zwei Dritteln des neunzehnten Jahrhunderts eine überaus wertvolle Verdienstmöglichkeit, trotz der starken Anstrengung, die sie erforderte, und der gesundheitlichen Gefährdung.

So ging die Wanderarbeit stetig, wenn auch nur langsam zurück. Aus dem Amte Bersenbrück mit annähernd 18000 Seelen zogen 1867 noch 1099 Männer zur Arbeit in die Fremde, die letzten Ausläufer erstreckten sich bis an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Die zweite Grundlage, auf der das wirtschaftliche Dasein der Heuerleute beruhte, die Heimarbeit des Spinnens und Webens, nahm dagegen ein katastrophales Ende. Schon die napoleonische Kontinentalsperre hatte die westfälische Leinen-Manufaktur empfindlich geschädigt, nach ihrem Aufhören überschütte England das Festland mit seinen Webwaren. Dazu kam der Siegeszug der maschinengewebten Baumwolle, die das handgefertigte einfache Leinen bald völlig aus dem Felde schlug. Es begann in allen beteiligten deutschen Gauen ein namenloses Weberelend, von dem auch die nordwestfälische Heuerlingsgegend auf das schwerste betroffen wurde.

Bis dahin waren die heimischen Wanderarbeiter von ihren weiten Fahrten immer getreulich in die alte Heimat zurückgekehrt und hatten hier ihren schmalen Acker bebaut; da dieser nicht allein imstande war, ihnen den vollen Lebensunterhalt zu gewähren, so half nun nichts mehr als die Auswanderung in das gelobte Land der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeit, nach Nordamerika. Ende der zwanziger Jahre bahnten einige Pioniere den Weg dorthin, in den dreißiger Jahren setzte die Auswanderung größerer Massen ein, die in den vierziger und fünfziger Jahren ihren Höhepunkt erreichte, aber weit darüber hinaus im Schwunge blieb. Tausende und Abertausende unserer kernigen Bevölkerung, zumeist in den besten Jahren, nahmen mit dem „Ora et labora“ im Herzen und in der schwieligen Hand den Weg über das große Wasser, um drüben zumeist als Farmer eine gute Zukunft sich zu schaffen. Dem alten Vaterlande und bald auch ihrem Volkstum waren sie rettungslos verloren.

Seitdem ist das vordem so dicht bevölkerte Bistum Osnabrück, abgesehen von der Stadt Osnabrück und ihrer nahen Umgebung, wo Bodenschätze eine Großindustrie ermöglichten, ein menschenarmes Land geworden. In welchem Maße diese Auswanderung auf die heimische Bevölkerungszahl wirkte, ergeben folgende Zahlen für das Kirchspiel Gehrde.

Dieses hatte im Jahre 1772 2363 Seelen, die sich bis 1832 auf 2904 vermehrt hatten, dann kam die Auswanderung.

1852 waren es noch 2236,

1864 waren es noch 2014,

1885 waren es noch 1815 und

1910 waren es noch 1765 Einwohner.

Nach den amtlichen Berichten sind aus dem Kirchspiel im Jahre 1832 bis 1863 nicht weniger als 1218 Personen ausgewandert, in Wirklichkeit soll die Zahl noch größer gewesen sein (Vergl. Twelbeck Lagerbuch des Kirchspiels Gehrde.) Im Gebiete des heutigen Kreises Bersenbrück wohnten 1823 45636 Menschen, 1848 waren es trotz der schon wirksamen, starken Auswanderung 49494. In den 4 Jahren bis 1852 war die Zahl auf 46723 gesunken und erreichte 1871 ihren Tiefststand mit 42528. Die Wiederzunahme der Bevölkerung seitdem ist lediglich den Städten und ihrer Umgebung zugute gekommen und hatte erst 1910 den Stand von 1848 wieder erreicht. Diese starke Verödung des Landes bewirkte, dass die Heuerhäuser, die im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts entstanden waren, hundert Jahre später großenteils wieder verschwanden. In den bestehen bleibenden wohnten nicht 2 oder gar 4 Parteien, sondern der Regel nach nur eine einzige.

In den benachbarten Landesteilen herrschte unter den Heuerleuten das gleiche Elend. Auch von hier aus waren sie in früheren Zeiten in dichten Scharen nach Holland zur Wanderarbeit gezogen, aus der Bielefelder Gegend suchte man vorübergehend in der Erntearbeit in der Soester Börde Ersatz. Eine Wanderarbeit, die auf die Dauer und bis heute ausreichende Beschäftigung und Brot bietet, fanden nur die benachbarten Lipper. Als Ziegelbrenner verlassen sie seit langem alljährlich zu vielen Tausenden ihre Heimatberge und verbreiten sich über einen großen Teil Norddeutschland, um als geschickte Facharbeiter auf dem Gebiet des Ziegelbrandes ihr nicht leichtes Brot zu verdienen. In den altpreußischen Landesteilen Minden und Ravensberg verhütete dann die einsetzende industrielle Entwickelung einen allzu starken Blutverlust der Bevölkerung, indem sie Arbeit und damit die Möglichkeit des Bleibens gab.

In und um Bielefeld entstand die fabrikmäßige Leinenindustrie, im Kreise Herford und im Mindenschen die Tabakfabrikation als Hausindustrie. Ob nicht eine ähnliche Entwickelung auch im Osnabrückschen möglich gewesen wäre? Soviel wie ich übersehen kann, ist der verspätete Anschluss Hannovers an den preußischen Zollverein (1851), der die Entfaltung einer einheimischen Industrie wesentlich erst ermöglichte, Schuld an dem andersartigen Verlauf der Dinge. Die Hannoversche Regierung bemühte sich zwar durch Verteilung von Spinnrädern und in ähnlicher Weise die Hausspinnerei zu beleben, vermochte jedoch damit der Entwicklung keinen anderen Lauf zu geben.

Die Lebensverhältnisse der in der Heimat verbleibenden Heuerleute seit den dreißiger Jahren haben eine ebenso anschauliche wie warmherzige Schilderung durch den San.-Rat Eymann in Ankum in seiner Erzählung „Göslings Herm und Pütten Liese“ gefunden. Danach war die Lebenshaltung denkbar eingeschränkt und ärmlich, der Fleischgenuss nahezu unbekannt, der Heuermann hielt sich der Milch halber eine geringe Kuh. Geschlachtet für den eigenen Bedarf wurde im Jahre höchstens eine Gans. Erst als die Verhältnisse sich zu bessern begannen, konnte auch der Heuermann daran denken, für den Hausbedarf wieder ein Schwein heranzuziehen. Nach der Missernte von 1847 waren viele Heuerleute darauf angewiesen, durch ihre Kinder sich den Lebensunterhalt zusammenzubetteln. Die einzige Gelegenheit zu etwas Barverdienst war die Wanderarbeit, daneben die Beihülfe beim Schmuggelhandel über die nahe Zollvereinsgrenze. Der Moral der durchaus religiösen und arbeitsamen Bevölkerung scheint das keinen Schaden getan zu haben.

Von Bedeutung wurden auch die Markenteilungen, die schon Ende des 18. Jahrhunderts einsetzten und in den folgenden Jahrzehnten überall durchgeführt wurden. Da die Bauern den ihnen zufallenden Anteil großenteils urbar machten oder aufforsteten, fand sich zunächst Arbeit für die Heuerleute; schlimm für diese war freilich, dass mit der Teilung der freie Vieheintrieb in die Mark wegfiel, vermutlich ein Grund mit für ihre, wie wir eben sahen, eingeschränkte Viehhaltung. Da die Heuerleute nicht kraft eigenen Rechtes, sondern nur namens ihrer Verpächter die Mark genutzt hatten, war es rechtlich nicht zu vermeiden gewesen, dass sie bei der Markenteilung leer ausgingen. Doch hatte diese auch ihre dauernden Folgen. Infolge des vermehrten Ackergrundes der Bauern sanken die Pachtpreise, wuchs der Bedarf an Arbeitskräften. Für viele Gegenden Hannovers war es schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine zuverlässige Beobachtung, dass die Not der Häuslinge um so viel geringer geworden war, als der Ackerbesitz der Höfe sich vermehrt hatte.

Um diese Zeit suchte auch der Staat durch die Gesetzgebung die Lage der Heuerleute zu bessern. Es war das sozial gesinnte Ministerium Stüve, das unter dem 24. Oktober 1848 das Gesetz, die Verhältnisse der Heuerleute betreffend, für das Fürstentum Osnabrück erließ. Es gährte damals auch unter den Heuerleuten, in manchen Bauerschaften zwangen sie mit Gewalt die Bauern zum Nachgeben an Weide, niederen Pachtpreisen, höherem Tagelohn. Den unmittelbaren Anstoß zu dem Gesetze hatten zwei Petitionen von Heuerleuten aus den Bauerschaften Epe und Pente im Kirchspiel Bramsche gegeben, die ihre gedrückte Lage der hannoverschen Ersten Kammer vorstellten. Bei der Beratung am 12. April 1848 war es dann zur Sprache gekommen, dass die Heuerlinge ihren Vermietern vielfach zu ungemessenen Diensten verpflichtet seien, sodass sie für ihren eigenen kleinen Acker kaum die nötige Zeit übrig behielten.

So verordnete denn das Gesetz in erster Linie, dass die Handdienste, die der Pächter dem Verpächter zu leisten habe, nach der Zahl der Tage genau durch den Heuerlingsvertrag festzulegen seien, eine Bestimmung, die in der Wirklichkeit nur sehr allmählich zur Geltung kam. Weiter enthielt das Gesetz gesundheitliche Vorschriften über die Beschaffenheit der Heuerhäuser und ordnete vor Allem für jede Bauerschaft die Bildung einer Kommission an, um die Verhältnisse zwischen den Grundbesitzern und Heuerleuten zu regeln. Eigentümlicherweise waren die der Kommission angehörigen Grundbesitzer von den Heuerleuten, die Heuerleute von den Grundbesitzern zu wählen, eine Bestimmung, die jedenfalls die Schreier fernhielt und einen ruhigen, sachlichen Gang der Verhandlungen sicherte. Die Kommission hatte einmal Missstände in den Verhältnissen der Heuerleute auf dem Wege gütlicher Vereinbarung zu beseitigen, sodann durfte keine neue Heuer angelegt werden, ohne dass die Kommission diese als zum Unterhalt einer Familie hinlänglich erklärt hätte. Diese so genannte Heuerlingskommission hat in manchen Gemeinden bis heute eine stille aber segensreiche Tätigkeit entfaltet. So wird das Gesetz dazu beigetragen haben, dass der Heuerlingsstand aus schwerer Not und nach den schmerzlichsten zahlenmäßigen Verlusten allmählich einer wirtschaftlichen Gesundung entgegen ging.

Die Heuerleute waren, wie wir sahen, immer mehr auf die Landwirtschaft als Grundlage ihres Daseins zurückgedrängt. Dafür gewann diese Grundlage nun an Breite und Tragfähigkeit. Je leerer und weniger die Heuerhäuser wurden, umso größer wurde das Land, das der Bauer seinen verbleibenden Heuerleuten verpachten konnte und auch musste, um sich die nötigen Arbeitskräfte für den eigenen Betrieb zu sichern.

Das allmähliche Aufblühen der deutschen Industrie, die verbesserten Verkehrsmöglichkeiten (Eisenbahnen und Landstraßen), der immer intensivere Betrieb der Landwirtschaft machte Ackerbau und Viehzucht fortgesetzt lohnender. Je fleißiger aber die Höfe bearbeitet wurden, umso mehr sah der Bauer sich auf fremde Hilfe angewiesen. So gestaltete sich schließlich das Heuerlingswesen, wie wir es heute kennen. Der Heuermann pachtet vom Bauern – auf den wenigen Rittergütern ist es nicht anders – ein ländliches Wohn- und Wirtschaftsgebäude und 4 – 5 Hektar Land. Dazu gewährt ihm der Bauer die nötige Pferdehilfe. Auf einen Hof mittlerer Größe kommen zwei bis drei Heuern. Die Gegenleistung des Heuermanns besteht darin, dass er mit den arbeitsfähigen Familienmitgliedern dem Bauern in der Arbeit, namentlich bei der Bestellung und Ernte hilft. Die Zahl der Arbeitstage, etwa 100 – 200 im Jahre, ist verschieden bemessen. Wenn auch für die Pacht des Heuermanns und die Arbeit beim Bauern geringe Barvergütungen ausbedungen und tatsächlich bezahlt werden, so sind diese doch wirtschaftlich nicht wesentlich, was sich daraus ergibt, dass die Sätze zumeist seit Jahrzehnten die gleichen geblieben sind. Mit Recht hat man diese Gestaltung der ländlichen Arbeitsverhältnisse als eine außerordentlich glückliche bezeichnet.

Die Grundbesitzer klagen wohl darüber, dass der Heuermann eine verhältnismäßig teuere Arbeitskraft sei, namentlich im Hinblick auf die dem Verpächter obliegende kostspielige Unterhaltung der Heuerhäuser; dafür haben sie aber die Sicherheit, dass sie bei der Erledigung der landwirtschaftlichen Arbeiten niemals in Verlegenheit kommen.

Auswärtige oder gar ausländische Arbeitskräfte (Eichsfelder, Polen, Ruthenen), die sonst bei dem großen Arbeitermangel in der gesamten deutschen Landwirtschaft bis nach Süddeutschland Eingang gefunden haben, blieben bis zum Kriege bei uns unbekannt; für einen landwirtschaftlichen Arbeitsnachweis hat sich im Fürstentum Osnabrück bis heute kaum ein Bedürfnis gezeigt, da der Nachwuchs der Heuerleute die nötigen Knechte und Mägde stellt. In gewisser Weise erinnert das Heuerlingsverhältnis an die Verfassung der Landwirtschaft in längst vergangenen Jahrhunderten, als die größeren Grundbesitzer ihren Leuten Katen und Ackerstellen austaten gegen die Verpflichtung, auf dem Herrenlande zu frohnden.

Der Heuermann, der stets ein Freier war, ist freilich durchaus kein mittelalterlicher Höriger, auch lange kein Proletarier mehr, sondern innerlich und äußerlich selbständig gestellt, ein kleiner landwirtschaftlicher Betriebsunternehmer, der nebenher auf Arbeit geht, nicht nur zu seinem Bauern, sondern auch anderwärts in Tagelohn. Schmoller, dessen kurze, treffende Charakteristik ich hierher setze, nennt „den Heuermann vielleicht den glücklichsten deutschen Arbeitertypus; er rechnet in Geld, aber seine Beziehung zum Arbeitgeber ist durch die Verbindung des Arbeitsvertrages mit der Pacht, durch die Anrechnung des Geldlohnes auf die Pacht, durch die glückliche Ineinanderpassung der Bauern- und Heuerlingswirtschaft auf ein Niveau gegenseitiger normaler Rücksichtnahme erhoben; es fehlt der Interessengegensatz zwischen ihm und dem Arbeitgeber; viele Heuerlingsfamilien sitzen seit Generationen auf derselben Stelle, obwohl sie jährlich kündigen können.“

Diese ebenso zweckvolle wie patriarchalische Gestaltung der Verhältnisse schließt nicht aus, dass der Heuermann den inneren Drang fühlt, zum Herrn auf eigener Scholle zu werden. Durchaus wirtschaftlich veranlagt, fleißig und sparsam, sind die Heuerleute in den letzten Jahrzehnten alle erheblich vorwärts gekommen. Sie pflegen drei Kühe und eine ganze Anzahl Schweine zu halten, manche haben auch ein Pferd, die meisten besitzen Ersparnisse. Hunderte von ihnen haben sich durch die Ansiedlungskommission in Posen ansiedeln lassen, andere haben die Ödlandkolonien in Oldenburg bevölkert. Neuerdings sucht der Kreis Bersenbrück auf den Mooren und Heiden der eigenen Heimat den Heuerleuten die Möglichkeit zu schaffen, eine Eignerstelle zu erwerben.

Welchen Einfluss die Stürme der Gegenwart, die auch das Verhältnis der Bauern und Heuerleute nicht überall unberührt gelassen haben, auf die fernere Gestaltung der Dinge haben werden, ist schwer zu sagen. Es ist klar, dass die überkommene enge Wirtschaftsgemeinschaft nur dann dauernd fortbestehen kann, wenn das persönliche Verhältnis sich als ein vertrauensvolles, gern unterhaltenes behauptet oder wieder einstellt. So viel ist jedenfalls gewiss, dass der Fortbestand sowohl unseres lebenskräftigen Bauernstandes wie unserer aufstrebenden Heuerlingsbevölkerung eine dringende, öffentliche Notwendigkeit ist zum Besten der Heimat wie des Vaterlandes.

[1] Unmittelbar vor der Drucklegung erscheint in den Osnabrücker Mitteilungen Bd. 42 S. 53 ff. der erste Teil der Abhandlungen von Ad. Wrasmann „Das Heuerlingswesen im Fürstentum Osnabrück“. Die eingehende, auf gründlichem Aktenstudium beruhende Arbeit konnte hier leider nicht mehr berücksichtigt werden. Für besonders beachtenswert halte ich den Gedanken (S. 104 f.), dass das Auftreten des Heuerlingswesens mit der Einzelhofsiedlung zusammenhängt, wie denn die Verbreitung beider Wirtschaftsformen über das alte Nordwestfalen sich ungefähr decken wird. Bei der Streulage der Höfe, ihrer oft weiten Entfernung vom eigentlichen Dorfe, dem Kirchorte, konnte es in diesem schwer zur Ansiedlung freier Landarbeiter kommen – wie sie anderswärts geschah -, um bald auf diesem, bald auf jenem Hofe zu arbeiten. So setzte man den Arbeiter, etwa den Heuerling, in nächster Nähe des Hofes an; da aber auf diesem die Beschäftigung sich auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum zusammendrängte, so ergab sich für den – durch die Einzelhofsiedlung in der Verwertung der eigenen Arbeitskraft beschränkten – Heuerling die Möglichkeit und Notwendigkeit, daneben eine eigene kleine Wirtschaft zu führen.