Der nachfolgende Aufsatz stammt von ihm.

„… ist verpflichtet, die ankommenden Kranken

gleich nach ihrer Ankunft von hier auf einer sich hierzu eignenden Karre nach Schöppingen zu fahren.“

Kranke „Hollandgänger“ in der Bürgermeisterei Nienborg

Aktentitel, C 53 GA Heek

„Hollandgänger“ nannte man die Saisonarbei-ter, die von sozialer Not getrieben, in die Niederlande (Holland) zogen um dort als Grasmäher oder Torfstecher zu arbeiten. Bereits seit dem 17. Jahrhundert bestand ein Wohlstandsgefälle zwischen Westfalen und Holland und Westfriesland. In Holland waren die Löhne höher, so dass jedes Frühjahr Zehntausende von Westfalen in die niederländischen Provinzen Groningen, Friesland und Nord- und Südholland zogen, um dort bei Bauern zu arbeiten. Sie kamen vor allem aus dem Teil Westfalens, der westlich der Linie Osnabrück, Soest, Arnsberg lag. Da sie sich vornehmlich nur von Speck ernährten – sie wurden daher von den Holländern als „spekfretters“ beschimpft – und von morgens früh bis abends spät arbeiteten und oft nur in Scheunen oder Erdhöhlen wohnten, erkrankten sie sehr häufig. Die Arbeitsbedingungen der Grasmäher und der Torfstecher waren extrem hart.

Bis zu 16 Stunden Akkordarbeit an sechs Tagen in der Woche waren die Regel, wobei die Torfstecher mitunter noch den ganzen Tag bis zu den Knien im Wasser standen. An der Nahrung wurde gespart, denn die Arbeiter wollten möglichst wenig von ihrem Lohn für Lebensmittel ausgeben. Viele „Hollandgänger“ wurden unter diesen Umständen krank, zumal in den Moorgebieten die Malaria grassierte, an der bis zu 40 % der Wanderarbeiter erkrankten. Wer ernsthaft erkrankte, den erwartete ein wahres Martyrium. Schwerkranke wurden nämlich sofort aus den Niederlanden abgeschoben, da man nicht bereit war, für ihre Behandlung aufzukommen. Sie wurden auf Pferdefuhrwerken von der Grenze aus in Richtung Heimat transportiert, aber nur bis zur nächsten Bürgermeisterei. Dort wurde dann sofort der nächste Transport organisiert, um den unerwünschten Gast möglichst schnell loszuwerden. Selbst Sterbende wurden schnell noch der nächsten Gemeinde aufgedrängt, damit man selber nicht für die Beerdigung sorgen musste. Viele kranke „Hollandgänger“ überlebten diese un- menschliche Behandlung nicht. Die nächstgelegene Bürgermeisterei die die Kranken auf ihren Karren erreichten, beförderte sie entweder sogleich weiter oder bereitete ihnen über Nacht ein Krankenlager, um sie dann früh am nächsten Morgen mit sogenannten „Krüppelfuhren“ weiter zu transportieren.

Die große Anzahl der Kranken, die Schwierigkeiten ihrer Aufnahme in den Orten, überforderte so manchen Bürgermeister. Sie hatten all das zu organisieren, wobei auch die nicht geringen finanziellen Auswirkungen große Probleme verursachten. Die Akten im Gemeindearchiv Heek geben einen tiefen Eindruck über die vielen Beschwerlichkeiten die vor Ort durch die kranken „Hollandgänger“ entstanden. Von diesen soll im Folgenden erzählt werden.

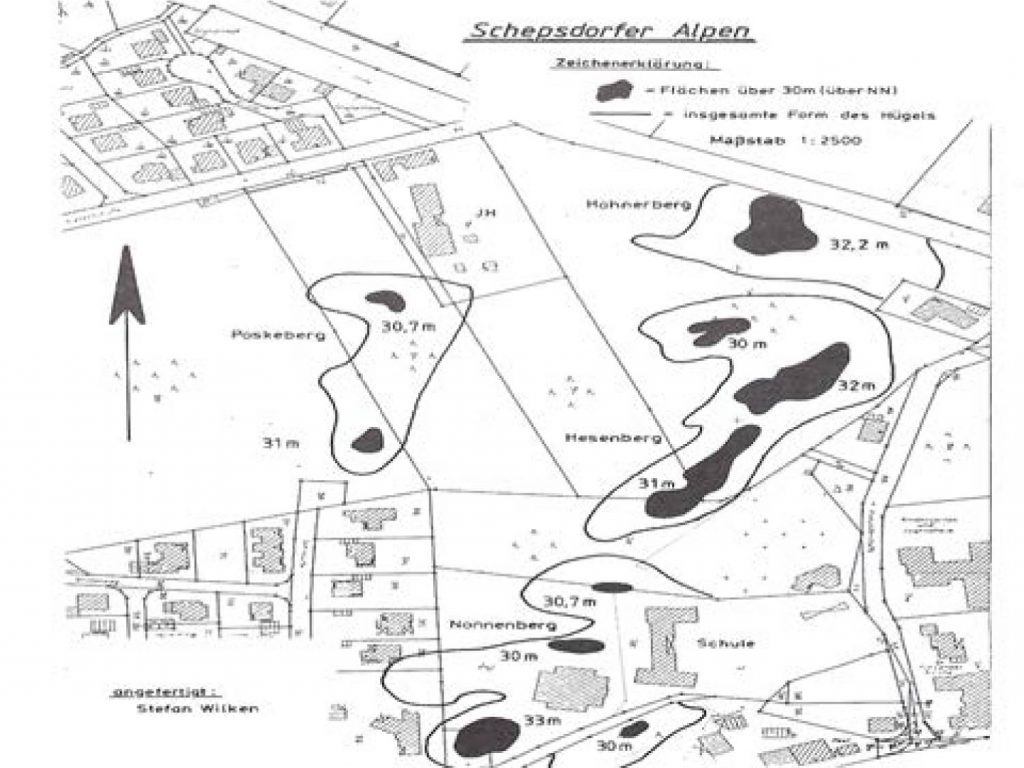

Am Freitag, den 15. Juni 1827, spätnachmittags, trafen Hermann Heitmeier und Steffen Schwartze, beide geboren in Lippstadt, krank auf einem Pferdefuhrwerk liegend in Nienborg ein. Der Betreiber dieser sogenannten „Krüppelfuhr“ hatte sie aus Epe kommend in Nienborg vor dem Amtssitz von Bürgermeister Louis von Plönies abgesetzt. Beide waren sogenannte „Hollandgänger“, die in dem Königreich der Niederlanden Saisonarbeit geleistet hatten und nun auf dem Heimweg waren. Dem Bürgermeister erklärten sie, dass sie auf der Heimreise, jedoch krank und mittellos seien. Sie baten um Verpflegung und Hilfe beim Weitertransport in ihre Heimatorte.Louis von Plönies, seit April 1826 Bürgermeister, war davon nicht begeistert, kamen doch seit Juni fast täglich kranke Wanderarbeiter durch seine Bürgermeisterei und baten um Hilfe. Noch bis in den Oktober hinein sollten sie an seine Pforten klopfen, 42 insgesamt im Jahre 1827.

Auch aus Heek und Nieborg zogen damals Männer zwecks Arbeitssuche in die Nachbarländer. 1826, ein Jahr zuvor, hatte der Ahauser Landrat dem Bernard Bröcker aus Nienborg einen „Ausgangs-Paß“, gültig auf ein Jahr ausgestellt, um „Arbeit zu suchen, in den benachbarten Gemeinden“ der Königlich Niederländischen Staaten. Der alte Pass des 43jährigen Korb- und Wannenmachers, war abgelaufen gewesen, so dass eine Ersatzlegitimation beantragt werden musste. Plönies hatte ihm dazu ein Attest ausgestellt, wodurch „er als unverdächtig legitimiert“ galt. Damit konnte Bröcker zwar reisen, musste sich aber bei der „Polizei-Behörde nicht blos des Grenz-Ortes, sondern ohne Unterschied zwischen Stadt und plattem Lande, eines jeden Orts“, an welchem er länger als 24 Stunden verweilte, melden.

Von Plönies blieb kaum eine Wahl. Kranken und mittellosen Menschen wollte und musste er beistehen, auch wenn dabei nicht unerhebliche Kosten anfielen. Jedes Jahr kamen diese bemitleidenswerten Menschen in seine Bürgermeisterei und baten um Hilfe. Er kannte das, es war seit Jahren immer das gleiche. Trafen sie morgens oder bis zum frühen Nachmittag ein, wurden sie verpflegt und dann sogleich weiterbefördert. Wenn sie am späten Nachmittag ankamen, blieben sie über Nacht und man fuhr sie erst am kommenden Tag auf Karren zur nächsten Gemeinde.

Bürgermeister von Plönies ließ sich die Pässe der beiden Lippstädter zeigen, notierte sich den Heimatort zu dem sie sich hinbegeben wollten und glaubte deren Versicherung, dass sie krank und mittellos seien, ohne jedoch ihre wirkliche Bedürftigkeit genauer zu überprüfen. Diese Nachlässigkeit sollte ihm später eine Rüge der Königlichen Regierung einbringen.

Danach beauftragte er den Polizeidiener Her- mann Grone, beide zu dem Nienborger „Kran- kenwärter“ Gerhard Hen- rich Loesbrock zu bringen. Dort wurden sie verpflegt, über Nacht gebettet und am nächsten Morgen frühzeitig vom beauftragten Fuhrwerks- besitzer Depenbrock mit einer Karre nach Schöppingen gefahren, wo sie dann die gleiche Prozedur durchzumachen hatten, bis sie von Schöppingen zum nächsten Ort weitertransportiert wurden.

Soweit kurz gefasst, der Ablauf über Aufnahme und Weitertransport der durchreisenden kranken „Hollandgänger“. Was jedoch scheinbar ein „Alltagsgeschäft“ zu sein schien, war in Wirklichkeit oft eine Tragödie, ein unwürdiger Umgang mit den Kranken sowie ein Versagen der Behörden, sowohl vor Ort als auch höheren Orts.

Die Akten im Gemeindearchiv zeichnen ab 1826 die enormen Belastungen auf, mit denen die Kommunen auch schon in den Jahren zuvor konfrontiert gewesen sein dürften.

Bürgermeister Louis von Plönies führte in dieser Zeit einen umfangreichen Schriftverkehr, aus dem die ganze Dramatik hervorgeht. Für ihn stand neben dem Mitfühlen mit den kranken Durchreisenden nicht zuletzt auch die finanzielle Bürde der Kommunen im Vordergrund. Die nicht unerheblichen Kosten der Krankenpflege und der Weiterbeförderungen belasteten in erheblichem Maße den kleinen Etat der Bürgermeisterei.

1826 kamen deshalb der Bürgermeister und die Ratsvertreter auf die Idee, alle Pferdebesitzer in Heek und Nienborg zu den Kosten des Transportes der Kranken heran- zuziehen.11 Sie setzten pro Pferd 4 Silbergroschen, 6 Pfennige fest. Die Polizeidiener Grone in Nienborg und Hohle in

Heek nahmen 1827 von den Pferdebesitzern so 34 Reichsthaler (Rthl.) und 6 Silbergroschen (Sgr.) ein. Diese Art der Steuer traf sicherlich nicht bei den Pferdebesitzern auf Gegenliebe. Sie deckte jedoch bei weitem nicht die entstehenden Kosten durch die kranken „Hollandgänger“.

| Also begann Bürgermeister von Plönies andere Einnahmemöglichkeiten auszuloten. Das waren in erster Linie Gelder der Königlichen Regierung in Münster. Inzwischen war das Problem landesweit er- kannt und die Regierung hatte ihre Hilfe zugesagt und den Gemeinden die Kosten auf Antrag teilweise erstattet, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. |

Was die sogenannten „Krüppelfuhren“ betraf, hatte von Plönies über viele Jahre den Fuhrwerksbesitzer Depenbrock aus Nienborg mit dem Weitertransport der Kranken zum Nachbarort Schöppingen beauftragt. Dieser erhielt pro Fuhre 10 Sgr. Depenbrock war jedoch immer, ohne Anfrage des Fuhrpreises bei anderen möglichen Interessenten, die Durchführung der Fuhren übertragen worden. Auf Anordnung der Regierung und sicherlich auch auf Wunsch anderer Fuhrwerksbesitzer, mussten nun die Fuhren mindestbietend ausgeschrieben werden. In der Ausschreibung von März 1835 wurden erstmals die Bedingungen, unter denen die Fuhren durch- zuführen waren, im Detail festgelegt:

„Nach geschehener öffentlicher Bekanntmachung mittels des anliegenden Publicandum wurde heute der Transport der hier aus Holland erkrankt ankommenden sogenannten Gras- mähern den Mindestbietenden unter nachstehenden Bedingungen verdungen.

- pro Der Entrepreneur12 ist verpflichtet, die ankommenden Kranken gleich nach ihrer Ankunft von hier auf einer sich hierzu eignenden Karre nach Schöppingen zu fahren.

- Die Karre oder der zum Transport zu benut- zende Wagen muß stets mit einigen Bünden rei- nen frischen Stroh verse- hen sein, so daß die Kranken bequem darauf sitzen nach Umständen auch liegen können.

- Im Fall mehrere Kranke zu transportieren sind, so muß Entrepreneur in einem Tage 2 mahl von hier nach Schöppingen fahren; kommen zwei Kranke zugleich an, so muß er beide zugleich weiter transportieren, welches indeß nur als eine geleistete Fuhre berechnet wird.

- In den Monaten Juni, July, August und September muß Entrepreneur, wenn um 4 Uhr Nachmittags noch ein Kranken ankömt, denselben sofort weiter transportieren.

- Der Entrepreneur muß, so wie es tunlich ist, den Kranken alle mögliche Hülfe und Bei- stand leisten, dieselben mit Menschenliebe behandeln, beim Auf, und Absteigen vom Wagen, Karren behülflich

- Nach dem Jahresschluß reicht Unternehmer bei dem unterzeichneten Bürgermeister die Rechnung für gelieferte Fuhren ein, ….“

- Die Genehmigung des Verdinges seitens der höheren Behörde bleibt

- Jeder ist an sein Geboth gebunden, indeß bleibt es dem Bürgermeister unbenommen, von den 3 letztbiethenden einen in Vorschlag zu bringen respt. auszuwählen.

Hiernach wurde die Höhe zu dem bisherigen Preis ad 15 Silbg. ausgesetzt. Es boten hie- rauf:

Depenbrock 14 Sgr. je Fuhre

Borgers 12 Sgr.

Depenbrock 11 Sgr.

Borgers 10 Sgr.

Zumpohl, Engelbert 9 ½ Sgr.

Und nachdem keiner mehr bieten wollte, wurde das Protokoll geschlossen.“

Der Mindestfordernde Engelbert Zumpohl erhielt den Zuschlag und führte die Fuh- ren ab 1835 nach Schöppingen aus. In den Folgejahren wurden die Fuhren jährlich neu ausgeschrieben, wobei diesmal auch Metelen als möglicher Zielort angegeben wurde. Die letzte aktenkundig belegte Ausschreibung der Fuhren erfolgte im Juli 1839, wobei Hermann Depenbrock aus Nienborg der Mindestfordernde war.

Von den 1827 in Nienborg an- kommenden 42 „Hollandgängern“ blieben 26 über Nacht, darunter wie zuvor berichtet, Hermann Heitmeier und Steffen Schwartze. Beide wurden vom Fuhrunternehmer Depenbrock im Rahmen der„Krüppelfuhren“ nach Schöppingen gefahren. Einige Tage davor hatte dieser den Kranken Martin Linne aus Enkhausen, welcher morgens krank in Nienborg angekommen und von Loesbrock zu Mittag verpflegt worden war, so- gleich nach Schöppingen gebracht. Depenbrock erhielt im April 1828 nach Abrechnung der Fuhren aus dem Vorjahre 23 Rth. und 10 Sgr. von der Bürgermeisterei ausbezahlt. Ein durchaus lohnendes Geschäft, denn bis in den Oktober 1827 hinein hatte er 42 Kranke nach Schöppingen befördert, davon allein im August 15.

Auch Gerhard Henrich Loesbrock reichte dem Bürgermeister seine Rechnung über die Verpflegungs- und Übernachtungskosten ein. Zwar hatte von Plönies mit ihm einen pauschalierten Betrag je Kranken vereinbart und eine genaue Auflistung der verpflegten Personen gefordert, aber weder er noch Loesbrock nahmen es aber so ganz genau damit. Als er jedoch die Königliche Regierung bat, der Bürgermeisterei die Kosten für das zurückliegende Jahr 1826 zu erstatten, erntete er massive Kritik an seiner mangelhaften Rechnungslegung. Weder sei eine präzise namentliche Auflistung der kranken Personen noch ihrer spezifische Verpflegung und schon gar nicht die gezahlten Sätze dafür dargestellt worden. Auch fehle die Attestierung des Bürgermeisters, dass die „verpflegten Individuen“ sämtlich unbemittelt gewesen seien, um die Kosten ihrer Verpflegung selbst zu bestreiten.

„Für die Zukunft müsse ein „wohlfeileres“ Verfahren für die „armen und erkrankten Hollandgänger“ gefunden werden. Als erstes müssten nach Rücksprache mit den Armenvorständen die Verpflegungssätze nach der „Localität“ spezifiziert aufgestellt und eine schriftliche Vereinbarung mit dem Krankenwärter abgeschlossen werden. Eine weitere Forderung enthielt, dass die „transportablen Kranken auf kürzester Tour nach ihrer Heimath“ befördert werden, und was „die Verpflegung der kranken Hollandgänger betrifft, so müßen diese Individuen sogleich bey ihrem Eintreffen über ihre Verhältnisse befragt werden. Vornehmlich woher sie kommen, und ob sie Vermögen besitzen. Ge- wöhnlich haben diese Menschen ihren ganzen Erwerbsbetrag bey sich, und es müßen daraus auch Ihre Kur- und Verpflegungskosten bestritten werden.“ Sei dies aber nicht der Fall, „so müßten diese Kosten von der Behörde ihres Wohnorts zurück gefordert werden.“

Die Regierung lenkte diesmal noch ein, indem sie ab- schließend schrieb, „da die Verpflegung indeß einmal geschehen“ sei, wolle sie trotz der mangelhaften Rechnungslegung versuchen, das Nienborg wenigstens einen Teil der Kosten „bei der Vertheilung der diesjährigen „Verhorsten- Stiftungs-Überschüsse“, ersetzt erhalte.

Als erstes schrieb von Plönies, zusammen mit den Vertretern der Nienborger Armenkommission, H. Nacke und

C.F. Uppenkamp im Februar 1828 spezifiziert die Leistungen der Verpflegung und Unterbringung der Kranken, öffentlich aus:

„1ts. Der Übernehmer der Krankenverpflegung ist verbunden den ankommenden Kranken nur gute, gesunde und zweckmä- ßige Victualien in reinlichen Geschirren zu verabreichen.

2ts. Muß der Entrepreneur die Kran- ken in eine ordentliche und reinliche Stube, Kammer führen, welche vorher gehörig gelüftet, und vor und nach der Ankunft der Kranken mit etwas Essig, welches über einer heißgemachten eisernen Schaufel gegoßen, ausgeräuchert werden muß.

3ts. Wenn die Kranken über Nacht hier bleiben, so muß denselben eine reinliche Lagerstätte, worunter bei jedem Wechsel Stroh gelegt werden muß, bereitet werden.

4ts. Ist der Entrepreneur verpflichtet, in den Wintermonaten die Kranken in eine warme Stube zu führen, und zu verpflegen.

5ts. Die Genehmigung der landräthlichen Behörde dieses Contracts wird vorbehalten.“

Der einzige Bieter war Gerhard Henrich Loesbrock. Für die Kranken, „so bey Tage angekommen und an demselben Tage wieder abgehen“, verlangte er 5 Sgr. und für diejenigen „so über Tag und Nacht hierselbst verpflegt werden müßen“ 10 Sgr.. In Anbetracht „der vielen Last“ müsse er diese Beträge verlangen. Der Bürgermeister von Plönies und die Beisitzer der Armenkommission mussten wohl oder übel zustimmen. Auch der Landrat von Westhoven stimmte im März 1828 dem Vertrag mit Loesbrock zu.

Da die Kosten nicht vollständig gedeckt werden konnten, versuchte von Plönies auch vom Armenvorstand in Nienborg einen Zuschuss zu bekommen. Doch er bekam von diesem eine Absage. Die Rechnung des Henrich Loesbrock könne „nicht aus dem Ertrag der Collecten gedeckt werden, da die Eingesessenen des hie- sigen Wiegbolds ihre milden Gaben, zur Aus- theilung an hiesige nothleidende Hausarmen, und nicht für Fremde Hollandgänger hergereicht hatten. Außerdem bedürfte es kein Zweifel, daß sobald es die hiesigen Bürger erführen, daß die Collec- ten Gelder zu derartigen Mitgabe verwandt, fer- nerhin keine milde Gabe hierzu verabreichen würden. Letzteres wäre um so mehr schmerzhaft, da wie Euer Hochwohlgeboren selber wohl wis- sen, die Bereithschaft dafür von Tag zu Tag abnimmt.“

Da die Zahl der Hollandgänger immer mehr zunahm und der Ruf der überforderten Ämter an die Regierung immer größer wurde, verfügte diese im Februar 1828, dass die Bürgermeister jährlich über die Zahl der Hollandgänger ihres Bezirkes sowie über die „Zahl der davon erkrankt zurückgekommenen oder Verstorbenen, und über den ungefähren Verdienst dieser Leute nach einem Durchschnitt“ zu berichten hatten. Dazu sollten sie eine genaue Recherche anstellen, „wer in diesem Jahr zum Arbeiten im Holländischen abwesend“ war und diese nach deren Rückkehr darüber zu vernehmen. Von Plönies erließ eine entsprechende Bekanntmachung an die Einwohner seiner Bürgermeisterei.

Eine größere Anzahl von Personen aus Heek und Nienborg, die in Holland einer Saisonarbeit nachgingen, gab es wahrscheinlich nicht. Die Akten aus dieser Zeit enthalten jedenfalls keine Auskunft darüber. Lediglich im Mai 1839 wurde dem „Garde – Landwehrmann“ Bernhard Brockhaus aus Heek eine Erlaubnis ausgestellt, „zum Arbeiten in Holland auf vier Monate, resp. bis zum 22. September.“

Erlaubnis für Bernhard Brockhaus

Was verstorbene „Hollandgänger“ anbetraf, teilte die Regierung mit, es sei „wahrgenommen worden, daß für die Beerdigung fremder Armen willkürlich hohe Kosten angesetzt“ worden sind. Es wurde daher verfügt, „daß ein jeder Arme mit 1 Rthl. zur Erde bestattet werden kann. Alle übrigen bei einem solchen Begräbnis veranlaßten Kosten gehen über das Nothwendige hinaus, wofür kein öffentlicher Armenfonds aufkommen darf. Es ist daher demjenigen, welcher dergleichen Mehr-Ausgaben veranlaßt hat, zu überlaßen, von jedem Liquidanten im Wege Rechtens die Erstattung des Mehrbetrages zu fordern, wenn er sich getrauet, damit durchzukommen. Mehr als 1 Rth. kann für das Begraben eines Armen auf keinen Fall gut gethan werden…“

Die anfallenden Kosten für Transport, Verpflegung und Übernachtung belasten den Etat der Bürgermeisterei immer mehr. Zwar konnten diese theoretisch von den Wohn- ortgemeinden der Kranken zurückgefordert werden, doch war dies ein aufwendiger und schwieriger Verwaltungsvorgang, den Bürgermeister von Plönies scheute und auch nicht einsah. So kam er auf die Idee, die Kosten einfach von dem nächsten Ort, wohin die Kranken gefahren worden waren, einzufordern. In diesem Falle von der Bür- germeisterei Schöppingen. Dessen Bürgermeister Meyer jedoch weigerte sich, die Forderung aus Nienborg voll zu begleichen. Von Plönies beschwerte sich im August 1829 beim Landrat: „Am 8t. d.M. wurden mir Abends circa um 6 Uhr mit der gewöhn- lichen Krüppelfuhr vom Bürgermeister zu Epe 2 kranke Hollandgänger zu- gebracht. Einerdavon hieß Bernd Henrich Biermann aus Wiedenbrück, der an- dere Henrich Gottlieb Quisbrock nach seinem bey sich führenden guten Paße aus Ehrentrup im Fürstlich Lippischen Amt Hiefen gebürtig. Die Verpflegungskosten für diese beiden Individuen betrugen nach dem mit dem hiesigen Krankenwärter Loesbrock abgeschlossenen und von Euer Hochwohlgeboren unterm 3. März 1828 No. 775 geneh- migten Contracte, 17 Silbergroschen. Hiervon hat mir der Herr Bürgermeister zu Schöppingen nur 8 ½ Silbergroschen erstattet.“ Abschließend merkte er noch an, dass nach seinen Untersuchungen „keine Caria bei denselben vorgefunden sind, ferner angenommen, daß nach der Hochlöblichen Äußerung für Auswärtige keine Verpflegung erstattet werden soll. Wer soll dann die Verpflegung zahlen? – Die Gemeinde –. Das wäre doch offenbar drückend und unbillig.“

Der Landrat antwortete ihm, dass die Verpflegungskosten, sofern sie nicht aus den etwaigen Barmitteln der Betroffenen gedeckt werden können, diese von den Behörden des Wohnortes zurückgefordert werden müssten. „Daß solche Kosten von Station zu Station erstattet werden sollen, ist daraus nicht gesagt, und mithin konnte auch die Einziehung von der nächsten Ortsbehörde nicht, sondern nur direct von der Behörde des Wohnortes des Kranken geschehen, welches letzten Ends Ihnen überlaßen bleibt.“

Die Klagen der Bürgermeister über „die denselben durch den Transport und die Verpflegung erkrankter Hollandgänger erwachsende große Belastung“ wurden immer drängender. Das bekamen in erster Linie die Landräte zu hören. Sie versprachen den Bürgermeistern dies „höheren Orts zur Sprache zu bringen“ und zu versuchen, „ob nicht wenigstens ein außerordentlicher Zuschuß für die Armenkassen aus Staatsfonds zu erhalten ist.“ Im Juli 1831 baten sie die Ortsbehörden um Angaben wie viele Fuhren und welche Ausgaben im laufenden Jahre noch notwendig werden würden, da „die Zahl der Hollandgänger überaus groß und viel größer wie in den Vorjahren ist.“ Es sollte dies zur besseren Begründung des landrätlichen Antrages gegenüber der Re- gierung dienen. Von Plönies antwortete ihm, „daß im Sommer 1831 inklusive des heu- tigen Datums bereits 24 Fuhren gestellt und die Verpflegungskosten 9 Rth., 25 Sgr. in Summa 21 Rth. 25 Sgr. betragen.“

Nach wie vor drängte der Landrat jedoch darauf, den Kostenersatz bei den Wohn- ortgemeinden der „Hollandgänger“ anzumelden, was von Plönies zu dem Kommentar veranlasste, das die „Erfah- rung in den Vorjahren es aber gelehrt hat, daß ein solcher Regreß zu nichts führt, indem die Gemeinden Gründe genug zu finden wissen, die Erstattung abzulehnen.“

Ob er es tatsächlich versucht hatte, ist zumindest für die Vorjahre, wie er behaup- tete, nicht belegt. Ab 1832 hatte er jedoch verschiedene Städte und Bürgermeistereien angeschrieben, ihnen die Namen der kranken Personen mitgeteilt und um Erstattung der Kosten gebeten. Der Stadtdirektor Brandis aus Paderborn antwortete ihm im Ja- nuar 1833 „daß die darin benannten Hollandgänger in der Stadt Paderborn nicht wohn- haft, und mir ganz unbekannt sind, weshalb anzunehmen ist, daß dieselben zu irgend andern Orten des Kreises Paderborn oder der benachbarten Kreise gehören. Aus dem Bürgermeisterei-Bezirke der Stadt Paderborn sind im Jahre 1832 nur folgende 3 Einwohner 1. Ferdinand Vogt, 2. Wippermann, 3. Johann Bamberg nach Holland gegan- gen und ist von denselben unterwegs keiner erkrankt.“

Der Bürgermeister von Lette bei Clarholz, den er um Erstattung der Verpflegungs- kosten für B. Schlüter in Höhe von 8 ½ Sgr. anschrieb, antwortete ihm, dass „in Lette kein Schlüter zu finden“ sei. Die Stadt Bielefeld sollte für kranke Hollandgänger 1 Rthl., 4 Sgr. erstatten, bat jedoch „den Wohnort der fraglichen Leute gefälligst angeben zu wollen.“ Den kannte von Plönies nicht. Er schrieb, um den Fall abzuschließen, als Ak- tenvermerk: „Der Wohnort kann nicht näher angegeben werden, daher ad Acta“. Er- folgreich war er nur bei der Stadt Telgte, die ihm für den kranken Hollandgänger B. Evens 9 Sgr., 6 Pf. erstattete.

Von Plönies, der zu Beginn seiner Amtszeit dynamisch agierte und durchaus erfolgreich sein Amt ausübte, lies später in seiner Amtsführung im- mer mehr nach, was sich auch zeigte, in der unge- nügenden Beitreibung der Krankenkosten bei den Wohnortgemeinden. Landrat Theodor von Heyden mahnte ihn im Dezember 1833, „daß Sie den, der Bürgermeisterei Nienborg zustehenden Regreß an die Gemein- den, denen die verpfleg- ten Armen angehören nachträglich geltend ma- chen und spätestens bei Abnahme der betreffen- den Gemeinderechnung über den Erfolg mit der Bemerkung informieren, wo die erstatteten Be- träge wieder zur Ein- nahme gestellt werden. Ich setzte Sie hiervon in Kenntnis, damit Sie es nicht unterlassen, zu der fraglichen Regreßnahme überzugehen. Der unglückliche Versuch im Vorjahre wo nämlich von den gezahlten Kosten wenig oder gar nichts zur Erstattung gekommen, kann keinen Grund abgeben, auch jetzt auf die Unbeibringlichkeit dieser Kosten zu schließen. Noch viel weniger kann dieses ein Grund sein, den jetzigen Versuch der Kosteneinziehung ganz zu unterlassen, wie Sie dieses beabsichtigen. Es ist jetzt vorab notwendig, daß Sie die Gemeinden, an welche der Regreß genommen werden muß, bestimmt ermitteln, da die Lösbröcksche Rechnung sie theils gar nicht, theils nur undeutlich enthält.“

Die Amtsführung des Bürgermeisters, der ständig abwesend war, wurde zuneh- mend untragbar. Die Lage spitzte sich 1836 zu, als bei einer Revision durch den Land- rat festgestellt wurde, „daß eine völlig mangelhafte Aktenführung vorhanden war und dazu noch Akten fehlten.“ Am 21. April 1836 suspendierte ihn die Königliche Regierung in Münster von seinen Amtsgeschäften.

Vier Tage später wurden auch die Übernachtungs- und Verpflegungskosten neu ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt wiederum Loesbrock, der als einziger die Ver- pflegung für den Tag und die Nacht zusammen angeboten hatte, zu 7 Silbergroschen.

Unter der Ägide von August von Martels, dem Nachfolger von Louis von Plönies, wurden auch weiterhin die ankommenden kranken „Hollandgänger“ verpflegt und zu den Nachbarorten weitertransportiert. 1837 waren es jedoch nur noch 15 Kranke und die Zahl nahm in den kommenden Jahren immer mehr ab. Gründe hierfür waren ver- besserten Einkommensbedingungen und nicht zuletzt die massenweise Auswande- rung von jungen Männern und Frauen

„Namentliches Verzeichnis sämt- licher im Jahre 1827 angekom- menen und abgegangen armen kranken Reisenden und Holland- Gängern“

|

Lfn |

Datum Ankunft |

Name, Vorname |

Wohnort/ |

Datum |

Bemerkungen |

| Geb.Orts |

Abgang |

| 1 |

26. 5. |

Johänning, Bernard |

Bühne |

26.5. |

Inhaber ist blos zu Mittag verpflegt |

| 2 |

2. 6. |

Otto, Heinrich |

Füchtorff |

2.6. |

|

| 3 |

8. 6. |

Plahs, Conrad |

Neuenkirchen im Paderbornschen |

9.6. |

Inhaber ist verpflegt und übernachtet |

| 4 |

10. 6. |

Linne, Martin |

Enkhausen |

10.6. |

Ist verpflegt und gleich w eiter

gefahren |

|

5 |

15.6. |

Heitmeier, Hermann |

Lippstadt |

16.6. |

Haben hier beide übernachtet und zu Abend gegessen und beim w eiteren Transport von hier w ieder verpflegt. |

| 6 |

15.6. |

Schwartze, Steffen |

Lippstadt |

16.6. |

dto. |

| 7 |

16.6. |

Uekötter, Anton |

Greffen |

16.6. |

Ist zu Mittag verpflegt |

|

Lfn |

Datum Ankunft |

Name, Vorname |

Wohnort / Geb.Orts |

Datum Abgang |

Bemerkungen |

|

8 |

4.7. |

Kuhlmann, Johann |

Ahsen |

5.7. |

Haben hier beide übernachtet und zu Abend gegessen und beim w eiteren Transport von hier w ieder verpflegt. |

| 9 |

4.7. |

Müller, Joseph |

Großeneder Kr.

Warburg |

5.7. |

dto. |

| 10 |

12.7. |

Hust, J.H. |

Neukamnitz |

13.7. |

Wie vor |

| 11 |

24.7. |

Pieper, Wilm |

Munchkau |

25.7. |

Wie vor |

| 12 |

25.7. |

Zumstickling, Johann |

Verl bei Wiedenbrück |

25.7. |

Zu Mittag verpflegt |

| 13 |

25.7. |

Rummel, Joh. Jodoc. |

Verne Kreis Büren |

26.7. |

Wie Nr. 8 |

| 14 |

28.7. |

Lamers, Henrich |

Westerloh |

28.7. |

Zu Mittag verpflegt |

| 15 |

30.7. |

Müller, Joseph |

Hiddinghausen, Kr. Büren, Reg. Minden |

20.7. |

In der Nacht zum 30. Auf den 31. Juliy bey Loesbrock verpflegt |

| 16 |

30.7. |

Name fehlt! |

Liesborn |

30.7. |

Zu Mittag gegessen |

| 17 |

2. 8. |

Ammerieth, Johann |

Doose, Paderb. |

2.8. |

Morgens 8 Uhr angekommmen, 9 Uhr abgegangen |

| 18 |

2.8. |

Bill, Bd. Hr. |

Freckenhorst |

2.8. |

Abends angekommen und verpflegt bis zum anderen Morgen. |

| 19 |

16./17.8 |

Huesmann, Henrich |

Nordwalde |

17.8. |

dto. |

| 20 |

16./17.8. |

Winter, Caspar |

Rittberg |

17.8. |

dto. |

| 21 |

18./19.8. |

Vashier, Philipp |

Münster |

19.8. |

dto. |

| 22 |

21.8. |

Kersting, Peter |

Delbrueck |

21.8. |

dto. |

| 23 |

21.8. |

Timmer, Herm. |

Westerloh |

21.8. |

dto. |

| 24 |

21.8. |

Heefort, Christoph |

Lippstadt |

21.8. |

dto. |

| 25 |

22.8. |

Doodt, Christoph |

Harsewinkel |

22.8. |

dto. |

| 26 |

23.8. |

Reek, Henrich |

Wiedenbrück |

23.8. |

1 Stunde hiergew esen |

| 27 |

25.8. |

Typhans, Joseph |

Clarholz |

25.8. |

Zu Mittag verpflegt |

| 28 |

26.8. |

Tiekelbrock, Bernd |

Wiedenbrück |

26.8. |

Dto. |

| 29 |

26.8. |

Dieckmann, Wilhelm |

Brockhagen |

26.8. |

Dto. |

| 30. |

30.8. |

Twehues, Theo, Henr |

Albachten |

31.8. |

Zur Nacht verpflegt |

| 31 |

31.8. |

Biekmann, H. |

Harsewinkel |

1.9. |

Dto. |

| 32 |

1. 9. |

Neukärten, J.B. |

Klarholz |

1.9. |

Zu Mittag verpflegt |

| 33 |

1.9. |

Neuton, Ferd. |

Haveloh |

1.9. |

dto. |

| 34 |

1.9. |

Brüggenkamp, Joh. |

Greffen |

1.9. |

dto. |

| 35 |

1.9. |

Herfe, Jacob |

|

1.9. |

dto. |

| 36 |

1.9. |

Budde, Franz |

Weine |

1.9. |

dto. |

| 37 |

1.9. |

Körner, Arnold |

Westenhof |

1.9. |

dto. |

| 38 |

18.9. |

Vohs, Henrich |

Delbrüggen |

19.9. |

Zur Nacht verpflegt |

| 39 |

24.9. |

Name fehlt! |

|

24.9. |

Zu Mittag verpflegt |

| 40 |

1. 10. |

Schmidt, Conrad |

|

1.10. |

dto. |

| 41 |

1.10. |

Farenkemper, Henr. |

Neuenkirchen |

1.10. |

dto. |

| 42 |

19.10. |

Müller, Johann |

|

19.10. |

dto. |

Liste der „Krankenverpflegung zu Nienborg; hinsichtlich der Hollandgänger“, 1837, (GA Heek, C 53)

1 Bürgermeister von Plönies nennt sie in einer Ausschreibung der Transportkosten im Mai 1835 „aus Holland ankommende sogenannte Grasmäher“ GA Heek, C 54

2 Vgl. Aloys Nacke, Karitas und Soziale Fürsorge, S. 458 in: Heek und Nienborg – Eine Geschichte der Gemeinde Heek, Josef Wermert und Heinz Schaten, 1998

3 Die Zahl der Hollandgänger ist nicht genau belegt, wird aber zwischen 1700 und 1875 auf 20000 – 40000 im Jahr geschätzt.

4 Aloys Nacke, Karitas und Soziale Fürsorge

5 Andreas Nilges: Westfalen als Saisonarbeiter und Unternehmensgründer in den Niederlanden http://www.d-nl.net/k_v/ava/archiv/alt_eksn/1-in-rb-nil.htm. Siehe auch: Dr. Andreas Eyinck, Holland- gänger (http://www.kultur-portal-nordwest.de), Emslandmuseums Lingen und Gisbert Strootdres: Femde in Westfalen. Westfalen in der Fremde, Landwirtschaftsverlag GmbH Münster-Hiltrup, 1996

6 Es wurden folgende Akten im Gemeindearchiv herangezogen: C 54, Acta specialia betreffend den Transport der kranken Hollandgänger, C 53 – Verpflegung kranker Hollandgänger, C 3597 – Verzeich- nis kranker Hollandgänger, C 551 – Paßerteilung, C 58 – Paß-Polizei

7 GA Heek, C 3597

8 C 58, Pass Polizei betreffend

9 Die Rückseite des Passes enthält die Stempel und Unterschriften der jeweiligen Polizeibehörde

10 Ob er jeweils zur Begutachtung der Kranken, den ortsansässigen Nienborger Arzt, Dr. Ridder anfor- derte, ist nicht dokumentiert. Augenscheinlich war allein der äußere Eindruck der Kranken so selbstre- dend, dass er wahrscheinlich in den meisten Fällen darauf verzichtet hat.

11 C 54 – Acta specialia betreffend den Transport der kranken Hollandgänger. In der Hebeliste „zur Deckung der Krüppelfuhrkosten in der Bürgermeisterey Nienborg“ werden alle Pferdebesitzer nament- lich aufgelistet

12 Entrepreneur = Unternehmer

13 C 551, GA Heek