Die Not der Heuerleute um 1850 (Pastor Funke)

Schon im Vorwort zu seinem Buch:

Über die gegenwärtige Lage der Heuerleute im Fürstenthume Osnabrück mit besonderer Beziehung auf die Ursachen ihres Verfalls und mit Hinblick auf die Mittel zu ihrer Erhebung.

von Georg Ludwig Wilhelm Funke, Pastor zu Menslage

1871

beschreibt er eindringlich und ungeschminkt die Notlage der Heuerleute, die über die Hälfte „seiner Schäfchen“ ausmachen.

Wahrlich, wenn irgend je, so werden wir in gegenwärtiger Zeit auf das ernstlichste gemahnt, die noch vorhanden Heilkräfte zum Kampfe gegen das immer weiter um sich greifende Übel der Verarmung der unteren Volksklassen anzuregen und zu vereinen! Geschieht dies nicht, so wird diese Verarmung massenhaft in solcher Weise zunehmen, dass eine Heilung der Krankheit kaum noch möglich ist, wie solches auf das Schrecken erregendste gerade jetzt Beispiele in anderen Ländern zeigen. Wenn wir nun die Klasse der Heuerleute unzweifelhaft als ein krankes Glied im Organismus des Staates anzusehen haben, und ebendarum eine Heilung durchaus notwendig ist, so liegt es jedoch gerade im Wesen der Heilung, dass diese nicht etwa von den kranken, sondern von den noch gesunden Teilen ausgeht, durch deren Lebenskräfte die Krankheit immer mehr zurückgedrängt werden muss, damit die leidenden Glieder zur Gesundheit gelangen und sodann als wahrhaft lebendig dem Organismus gleichsam von neuem wieder einverleibt werden können. Wir dürfen darum bei der überhand nehmenden Verarmung der Heuerleute, so lange wir noch Lebenskräfte in uns verspüren, nicht ruhig bleiben; sondern wir müssen das Übel in allen Ursachen angreifen und zu überwältigen suchen. Eine bloße Unterstützung der Heuerleute, ohne dass die Ursachen ihrer Not beseitigt wären, wird nur augenblicklich das Übel lindern, auf die Dauer aber nichts fruchten, indem die Not stets wiederkehrt, die Mittel zur Unterstützung aber endlich erschöpft werden. Trotz vieler betrübenden Erscheinungen ist es zwar ein hocherfreuliches Zeichen unserer Zeit, dass der in der Liebe tätige Glauben immer lebendiger wird, tiefer im Leben Wurzel schlägt, keimt, blüht und Früchte trägt, von welchen viele den notleidenden Volksklassen zu gute kommen; allein auch die größte christliche Mildtätigkeit wird nicht helfen können, ja es wird sich trotz derselben die Not der Heuerleute noch vermehren, wenn nicht die auch nach den Unterstützungen fortwirkenden Ursachen entfernt werden. Wie schwer die Entfernung solcher Ursachen zum Teil ist, weiß ich sehr wohl; das ganze Staatswesen ist meistens dabei beteiligt; inzwischen habe ich überall offen meine Meinung ausgesprochen, mögen immerhin manche Maßregeln, welche ich in Vorschlag gebracht habe, nicht sofort zur Anwendung kommen können. Jedenfalls glaube ich auf das deutlichste dargelegt zu haben, dass sich die Heuerleute in einem Notstande befinden, in welchem sie bei längerer Fortdauer nicht bloß ihren äußerlichen Lebensverhältnissen, sondern zugleich ihrem inneren sittlichen Wesen nach zu Grunde gehen müssen. Das hieraus notwendig eine Zerrüttung des gesellschaftlichen, politischen und religiösen Lebens erfolgen wird, bedarf, wie ich glaube, wohl kaum eines Beweises. Das Übel ist da, die Heilung ist notwendig, und mag man auch über die Art und Weise, wie diese Heilung bewirkt werden soll, im Einzelnen verschiedener Ansicht sein, dies wenigstens steht fest, dass sie ohne Erwerbung des nötigen Terrains für diese Arbeitskräfte nicht möglich ist. Die innere Kolonisation im umfassendsten Sinne des Wortes, ist es welche uns in jeder Beziehung gegenwärtig Not tut; da aber der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, so muss mit ihr die innere Mission auf das innigste verbunden sein.

Funke, Georg Ludwig Wilhelm: Über die gegenwärtige Lage der Heuerleute im Fürstenthume Osnabrück, mit besonderer Beziehung auf die Ursachen ihres Verfalls und mit Hinblick auf die Mittel zu ihrer Erhebung, Bielefeld 1847

Plattdeutsch war die übliche Sprache

Die Familie Ostermann

Es ist besonders erfreulich, dass mit der Arbeit von Frank Ostermann erstmals auch eine kompakte Familiengeschichte aus fünf Generationen Heuerlingsdasein hier vorgestellt werden kann.

Von besonderem Wert ist auch deren Einbettung in die jeweiligen historischen Rahmenbedingungen der Region.

Frank Ostermann stammt von einem Bauernhof in Haselünne-Stadtmark und ist 42 Jahre alt.

Er unterrichtet als Studienrat für Wirtschaftswissenschaften, Politik und Geschichte an den BBS Meppen.

Heinrich Ostermann war der Großvater,

der als junger Mann noch bei Bauer Übermühlen in Vormeppen in der Heuer war und später Bauer in der Stadtmark wurde.

der als junger Mann noch bei Bauer Übermühlen in Vormeppen in der Heuer war und später Bauer in der Stadtmark wurde.

Ich bin der Spross emsländischer Heuerleute!

Frank Ostermann gibt eine Einführung in seine Familiengeschichte:

Ich wollte schon immer wissen, wer meine Vorfahren waren.

Als Kind löcherte ich meine Großeltern, doch sie konnten mir lediglich etwas über ihre eigenen Eltern und Großeltern sagen. Im Jahre 1995 brachte der Berßener Genealoge und Pastor i. R. Bernhard Loxen dann deutlich mehr Licht in das Dunkel der Vergangenheit. Er überreichte meiner Mutter den von ihm erforschten Stammbaum des Ostermann-Zweiges seiner Familie – und damit auch meiner Vorfahren – in einem roten Einband.[1] Darin standen die Namen, Geburts-, Heirats- und Sterbedaten meiner Ahnen väterlicherseits, mit Ortsangaben, mit Informationen zu den Kindern, Geschwistern und Taufpaten, immerhin zurückreichend bis in das Jahr 1737. Außerdem enthielt der Band Angaben zu ihrer beruflichen Tätigkeit, vielmehr den Stand, in den sie hineingeboren worden waren.

Hierzu las ich bei all meinen Vorfahren in der Ostermann-Linie: „Heuerleute beim Bauern X in Y“. Dieser Bauer X und sein Standort Y wurde von Generation zu Generation gewechselt, von Lohe ging es auf die Kreyenborg, dann zu einem anderen Bauern in Lehrte und schließlich nach Vormeppen. Sowohl bei meiner Mutter als auch bei mir hatte der Pastor Loxen damit das Interesse an der Genealogie geweckt. Wir wollten mehr wissen. Wer waren die Vorfahren der Frauen, die in die Familie Ostermann eingeheiratet hatten, wer die meiner Mutter? Was taten sie zu Lebzeiten? Wie weit ließen sich die Linien zurückverfolgen? Und was genau hatte es mit diesem Heuerlingswesen auf sich?

Was folgte, waren einige Jahre der Ahnenforschung mit ihren klassischen Methoden: Befragung der Senioren in der Verwandtschaft, Suche nach alten Grabsteinen, Besuche bei der Familienforschungsstelle in Meppen, dort Durchforstung alter Tauf-, Heirats- und Sterbebücher der Kirchengemeinden auf Mikrofiche. Später half das Internet, an die Daten anderer Genealogen mit gemeinsamen Vorfahren zu gelangen. Schritt für Schritt wuchs mein Stammbaum, er wurde dichter und höher. Viele Äste in seiner Krone enden in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Begriff „Heuermann“ oder „Heuerleute“ begegnete uns immer öfter. Ich zähle mittlerweile 45 Personen in meiner Ahnentafel, die ausdrücklich so bezeichnet wurden.

Bei vielen anderen lässt sich aufgrund ihrer Abstammung oder der Heuerlingstätigkeit ihrer Kinder vermuten, dass auch sie Heuerleute waren. Mit Ausnahme der Familie meiner Großmutter väterlicherseits – hier haben wir es überwiegend mit Kleinbauern, Viertel-, Halb- und Vollbeerbten aus Fullen zu tun – verdingte sich die große Mehrzahl meiner Ahnen als Heuerlinge. Erstaunlich war dabei für mich zunächst auch die Begrenztheit des Herkunftsgebietes all dieser Menschen: Mehr als 95 % stammten aus dem mittleren Emsland, aus den Bauernschaften und Dörfern um Haselünne und Meppen. Auf den zweiten Blick ist sicherlich sowohl die Homogenität des Berufsstandes als auch die der geografischen Herkunft meiner Ahnen erklärbar. Eine soziale Mobilität, man könnte auch sagen Aufstiegsmöglichkeit, der Heuerleute in der agrarischen Klassengesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts war quasi nicht existent.

Man kam zur Welt als Heuerlingskind, man heiratete – wenn überhaupt – ein anderes Heuerlingskind, man suchte eine Heuerstelle oder übernahm die der Eltern oder Schwiegereltern, arbeitete für den Rest seines Lebens als Heuerling – und starb als Heuerling.

Bauern heirateten keine Heuerleute, sie verkehrten i.d.R. nicht einmal mit ihnen.[2] Commercium et conubium gingen wie in jeder Klassengesellschaft auch hier Hand in Hand. Beruflicher Aufstieg durch Bildung war Heuerleuten ebenfalls verwehrt, da der Besuch höherer Schulen schon allein an der Finanzierung scheiterte. So blieben die Heuerleute unter sich. Die räumliche Mobilität war in jener Zeit ebenfalls sehr gering, besonders in der agrarischen Unterschicht und noch viel mehr in der unterbäuerlichen Schicht des Emslandes mit seinen Mooren und seiner miserablen Verkehrsinfrastruktur. Die meisten Heuerleute hatten kein eigenes Pferd und würden auch nur dann eines von ihrem Bauern leihen, wenn der wirtschaftliche Nutzen die abzuleistende Mehrarbeit aufwog.[3] Wie weit kam man unter diesen Bedingungen schon als heiratsfähiger Heuerlingsspross, wen lernte man kennen? Außer den anderen Jugendlichen des eigenen Dorfes bekam man höchstens einmal einige des Nachbardorfes, vielleicht auf dem örtlichen Schützenfest, zu Gesicht. Oft genug mussten Viehhändler als Heiratsvermittler fungieren, da diese auch Heuerlingskinder in benachbarten Ortschaften kannten, die noch unversorgt waren.

Aufgrund dieser Umstände bilden meine Ahnen also nun eine relativ homogene „Masse“ und ich kann wohl, ohne allzu sehr zu verallgemeinern, feststellen: Ich bin der Spross emsländischer Heuerleute! Dies ist nach meiner Meinung gewiss nichts, wofür man sich schämen müsste. Eine solche Erkenntnis hat vielmehr etwas Identitätsstiftendes. Wer wissen will, wer er ist, muss herausfinden, woher er kommt. Und hat man Vorfahren wie ich, deren Leben so hart und entbehrungsreich war, wie das bei Heuerleuten der Fall ist, wird man etwas demütiger. Man hört auf, die Bequemlichkeiten und Vorzüge unseres modernen Lebens für selbstverständlich zu halten. Zugleich empfindet man bei der Beschäftigung mit diesem Thema aber auch immer wieder eine Wut auf die gesellschaftlichen Verhältnisse jener Zeit und die Institutionen und Interessengruppen, die sie stützten.

Diese Verhältnisse genauer zu erkunden war mein Antrieb, diese Arbeit zu schreiben. Ich wollte herausfinden, was es für meine Ahnen wohl bedeutet haben musste, im achtzehnten oder neunzehnten Jahrhundert bei einem emsländischen Bauern in die Heuer zu gehen. Was das für ein Leben war. In welchem gesellschaftlichen Umfeld und welchem politischen System die Heuerleute lebten, welche Rolle sie in diesem System einnahmen und welche Einstellungen und Überzeugungen sie dazu wohl gehabt haben dürften. Sie haben mir keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen, denen ich diese Informationen direkt entnehmen könnte. Ganz allgemein ist sehr wenig Schriftliches von Heuerleuten erhalten geblieben. Ihre Zeitgenossen schrieben ebenso wenig über sie nieder.

Viel zu lange interessierte sich nicht einmal die Geschichtswissenschaft unserer Zeit für sie.

Immerhin hat Bernd Kessens das Thema literarisch bearbeitet und historische Romane verfasst, die einen tiefen Einblick in die Lebenswelten der Heuerleute erlauben. Die Forschung von Bernd Robben und das von ihm ins Leben gerufene Projekt versucht nun auch die Lücke in der Geschichtsschreibung zu schließen. Obgleich ich mich nach wie vor in erster Linie für die Geschichte meiner eigenen Familie interessiere, hoffe ich, einen kleinen Beitrag zu diesem Projekt über meinen genealogischen Ansatz leisten zu können. Über das Genealogische hinaus betreibe ich jedoch kaum Quellenforschung, sondern stütze mich auf Sekundärliteratur von Heinz Jakobs u.a.

Ich möchte historische Ereignisse und Entwicklungen schildern, die zur Zeit der jeweiligen Ahnengeneration im mittleren Emsland abliefen und die ein Schlaglicht auf die Verhältnisse werfen, in denen die Heuerleute lebten. Die mir aus dem Leben meiner Ahnen bekannten Daten werde ich darin einflechten. Ich hoffe, dass auf diese Weise am Ende eine relativ dichte Familiengeschichte entsteht. Zu diesem Zweck werde ich mich bezüglich der ersten und letzten von mir beschriebenen Generation vom Leitthema „Heuerlingswesen“ etwas entfernen müssen, denn bei diesen handelte es sich um Ackerbürger bzw. Kleinbauern.

[1] s. Loxen

[2] vgl. Lensing/Robben, S. 149 ff.

[3] Vgl. Lensing/Robben, S. 208

Die Geschichte der Familie Ostermann –

200 Jahre Heuerlingsdasein im Emsland

von Frank Ostermann

Inhalt

Einleitung

- Hermann Bernhard Ostermann und Anna Maria geb. Berens – Ackerbürger in Haselünne, Untertanen des Fürstbischofs Clemens August

- 1.1 Der Jahrhundertwinter und das Hungerjahr 1740 in Haselünne

1.2 „Vagabunden- und Heidenjagden“ im Amt Meppen 1739 – 1743

1.3 Schickeria-Jagden auf Clemenswerth – Fürstbischof Clemens August auf Stippvisite in seinem Armenhaus Emsland (1744 – 1757)

1.4 Der Siebenjährige Krieg erreicht Haselünne (1757 – 1763)

- Henric Albert Ostermann und Anna Gesina geb. Wolters – Heuerleute in Lohe, Untertanen der Fürstbischöfe von Münster

2.1 Als Heuerleute nach Lohe (1768)

2.2 Hollandgängerei – Arbeiten bis zum Umfallen

2.3 Sohn Johann stirbt mit 17 – Über den Wert eines Menschenlebens in der agrarischen Klassengesellschaft

2.4 Buchweizen, Kartoffeln und Moorkolonisierung ab 1788

- Herman Henric Ostermann und Francisca geb. Blanke – Heuerleute auf der Kreyenborg, Untertanen des Herzogs von Arenberg und Kaiser Napoleons

3.1 Zeitenwende im Emsland: Das Jahr 1803

3.2 Die Franzosenzeit im Emsland aus Sicht der Heuerleute

3.3 Als Heuerleute auf die untergehende Kreyenborg (1808)

3.4 Die Armenjäger des Herzogs (1810)

3.5 Armut und Massenauswanderung aus dem Emsland ab 1820

- Johann Gerhard Henric Ostermann und Maria Adeleidis geb. Lampen – Heuerleute in Lehrte, Untertanen im Königreich Hannover

4.1 Kartoffelfäule und Hungersnöte (1846 – 1853)

4.2 Die Judenemanzipation im Emsland (1842)

- Gerhard Heinrich Ostermann und Maria geb. Lammers – Heuerleute in Vormeppen, Untertanen des Kaisers im Deutschen Reich

5.1 Reichsgründung und Kulturkampf im Emsland (1871 – 1878)

5.2 Als Heuerleute nach Vormeppen (1893)

5.3 Erster Weltkrieg 1914 und Ende der Monarchie 1918

30 . Januar

Dieser Teil wird nun zuerst eingestellt!

- Bernhard Heinrich Ostermann und Wilhelmine geb. Schulte – Bauern in der Stadtmark, Bürger der Bonner Republik

6.1 Krupp’scher Schießplatz in Vormeppen – und endlich eigenes Land!

6.2 Höfetausch 1955

200 Jahre Heuerlingsdasein – eine Bilanz

Senator a. D. H Brückner

Heuerleute als Schmuggler

Während der Kontinentalsperre durch Napoleon:

Heuerleute als Schmuggler

Diese Geschichten gehen auf Erzählungen und Forschungen von Theo Mönch – Tegeder und Dr. Andreas Eiynck zurück.

Als in der napoleonischen Zeit durch die Kontinentalsperre sämtliche Waren aus England und seinen Kolonien vom europäischen Festland ferngehalten werden sollten, blühte der Warenschmuggel enorm auf.

In der Dunkelheit der Nacht landeten englische Schiffe in den Flussmündungen von Ems, Weser und Elbe, wurden schnellstens entladen und die begehrten Waren wie Tabak, Kaffee und Tee gelangten als Schmuggelware durch das Land. Zur Bekämpfung dieser „Unsitte“ setzte Napoleon damals viele Zöllner ein, so genannte „Douaniers“. Als diese Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg zeigten, wurde die Todesstrafe auf Schmuggelei eingeführt.

Und so hatten die französischen Aufpasser den nachgeborenen

Sohn des Bauern Otting aus Listrup bei Emsbüren

– also einen wahrscheinlich angehenden Heuerling – beim Schmuggeln erwischt.

Die französischen Häscher waren nun mit ihm unterwegs in das holländische Groningen, wo er mit der Guillotine hingerichtet werden sollte.

Gegen Abend waren sie in Nordhorn angekommen.Der Todgeweihte sprach nun in seiner Verzweiflung: Hier ist alles Geld, was soll ich noch damit anfangen. Ich muss ja doch sterben, wir wollen alles vertrinken. Der Gendarm ließ sich das gefallen und trank so fleißig, dass er nicht mehr Herr seiner Sinne war. So entkam Otting mit anderen Männern auf ein Schiff, wo man ihn in einer Tonne verbarg. Als der Gendarm in wieder zu sich gekommen war, vermisste er natürlich seinen Häftling. Er durchsuchte das nahe gelegene Schiff, fand aber den Vermissten nicht. So entging Eberhard Otting aus Listrup der sicheren Hinrichtung im holländischen Groningen.

Es wird von einer Begebenheit berichtet, an der der

Heuermann Gerhard Klümper

beteiligt gewesen ist.

Er war als Fuhrmann für den Bauern Tegeder mit einem Kollegen unterwegs gewesen, um für Papenburger Kaufleute zwei Fuhren Schmuggelgut von Emsbüren nach Schüttorf zu bringen.

Noch bei Emsbüren wurden sie von Zollbeamten entdeckt. Sie sprangen schnell vom Wagen und versteckten sich im angrenzenden Roggenfeld. Die französischen Söldner gaben zwar einige Schüsse ab, die aber hoch über ihre Köpfe hinweg zogen.

Die kostbaren Fuhren wurden dann von den Franzosen im Triumph nach Papenburg zum Sammelplatz für Schmuggelwaren gebracht.

Allerdings war Klümper in Absprache mit seinem Auftraggeber schnellstens mit Verstärkung ebenfalls nach Papenburg aufgebrochen, um dort Wagen und Fracht die Franzosen mit Gewalt wieder zu entreißen.

Der gefährliche Einsatz war jedoch erfolgre

Dafür wurde das ganze Departement mit einer schweren Kontribution belegt.

Foto: Freigestellt von Wikimedia Commons

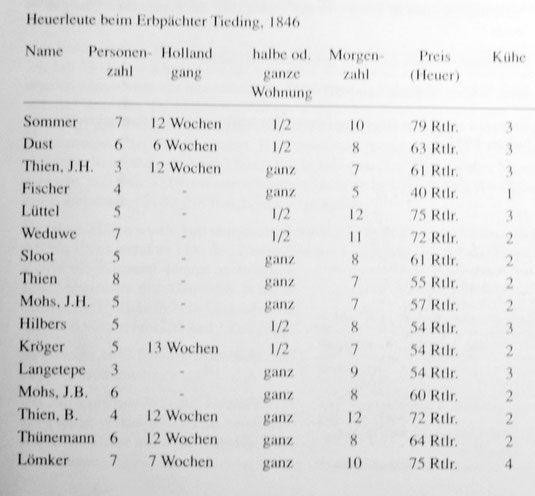

Heuerleute auf dem Hof Tieding

Ein großer Hof stellt seine Heuerleute vor:

Tieding in Brögbern

Bei diesem Hof im nördlichen Altkreis Lingen handelt es sich um einen der größten Landwirtschaften im Verbreitungsgebiet, der nicht direkt einem adeligen Gut gehörte.

Im Jahr 1846 waren dem Hof beachtliche 16 Heuerlingsfamilien zugeordnet.

Hier lassen sich mehrere interessante Details ablesen:

- im Durchschnitt können die Heuerleute drei Kühe halten

- die Hälfte von ihnen geht dennoch auf Zusatzverdienst nach Holland (6 Wochen = Grasmäher, 12 Wochen = Moorarbeit)

- Man achte auf die Anzahl der Familienmitglieder: Die Kinderzahl fällt offensichtlich nicht so hoch aus, was aber auch den Schluss zulassen kann, dass es sich in der Mehrzahl um um jüngere Heuerfamilien handelt, die sich im Aufbau befinden.

- Immerhin sechs Familien haben nur eine halbe Wohnung!

- Das wird bedeutet haben, dass diese Familien sich eine Wohnung haben teilen müssen, eine für 1846 typische Erscheinung, die auch mit dazu geführt hat, dass genau in dieser Zeit die große Auswanderungswelle nach Nordamerika begann.

- Sie verfügen im Durchschnitt über zwei Hektar Pachtfläche.

- Der Pachtpreis fällt recht hoch aus und kann mit denEinkünften aus dem Hollandgang kaum bezahlt werden.

(in: Rosa Bunge, Max Weinert, Brögbern, Bauerschaft – Ort – Stadtteil, Brögbern 1998, S. 126)

Einige erfolgreiche Auswanderer aus Nordwestdeutschland

Die Marmetts aus Ostbevern wurden Reeder und Kapitäne auf dem Ohio und Mississippi.

Der aus Lippe stammende Julius Vortriede gilt als Redakteur der neuen Verfassung des Staates New York

Franz Arnold Hoffmann (1822-1903) aus Herford war Banker, Gouverneur, an der Journalist und PR – Lokomotive für Abraham Lincoln

Hermann Krieger aus Lienen schrieb von New York City Presse – Geschichte(n)

Im Strohsack bettelarm geflohen, in Oklahoma steinreich gestorben: Heinrich Heidehölter, der sich in Amerika Henry Heitholt nanntem

Peter Friedrich Tarke aus Löhne gründete eine riesengroße Farm am Feather River in Kalifornien

Bauernsohn Heinrich Schlüter wurde zum Star – Architekt der Weltausstellung in Chicago 1893 und St. Louis 1903

Heinrich Theodor Canisius aus Allendorf: Redakteur, Verleger und Partner Lincolns

Adrian Wever aus Harsewinkel entwickelte ein Baukastensystem für Kirchenbauten in den USA

Franz Boas aus Minden: Bedeutendster Anthropologe seinerzeit auf der Welt

Griesendick aus Strombergen brauten in St. Louis mehr Bier als der Urahn von Anheuser – Busch

Deserteur Heinrich Lembeck aus Osterwick: Bierbrauer und Mäzen in New Jersey

Heinrich Bockmeyer: In Amerika ein Kultur – „Hero“, zuhause ganz unbekannt

C. S. G. Meyer aus Ilwede am Stemweder Berg: Vom Schäferjungen zum Pharma Millionär

Gerhard Lucas Meyer (1830-1916)

Nachfahren von Heuerleuten: Gerhard Lucas Meyer (1830-1916)

…er wurde in Holland geboren, weil sein Vater für 15 Jahre nach Holland gegangen war, um für die Heuerleute in seinem Dorf Menslage dort Tuche (Wollaken) zu verkaufen.

Schon sein Nachname verrät es: Der Urgroßvater des später bedeutenden Industriellen Gerhard Lucas Meyer stammte vom Meyerhof in Menslage im Artland.

Und so war noch sein Großvater Heuermann auf Hinrichs Stelle im benachbarten Berge. Er selbst ist allerdings in Holland geboren, weil sein Vater Johann Gerhard als Tuchhändler in einem Dorf in der Nähe von Amsterdam sich niedergelassen hatte.

Dieser Johann Gerhard hatte mit seinen Halbbrüdern auf der Stelle eine Handweberei betrieben. Nun war es eine besondere Spezialität der Weber rund um den Ort Berge, Flachs und Wolle in jeweils längs – und Querfaden so zu verweben, dass daraus ein besonderer Stoff entstand: das so genannte Wulllaken.

Diese Tuche waren in den Niederlanden neben dem reinen Leinen, das mehr aus dem Osnabrücker –, der Tecklenburger – und Minden – Ravensberger Land stammte, aufgrund seiner besonderen Eigenschaften besonders begehrt.

Sie waren leichter und angenehmer zu tragen als Stoffe aus reiner Wolle.

Dennoch hatten sie gerade in der Seefahrt ähnliche Wasser abweisende Eigenschaften.

In ihrer Heimat in der Region Bersenbrück konnten die Meyers diese Stoffe kaum absetzen. In vielen Häusern stand hier ebenfalls ein Webstuhl.

Sie hatten es von den Hollandgänger erfahren: Wolllaken kann man insbesondere an der holländischen Küste in der Provinz Nordholland gut verkaufen. Auch die Bauern dort kauften gerne diese wind – und wetterfesten Wolllaken.

So waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon 30 Kaufleute – sicherlich durchweg ehemalige Heuerleute – in den Niederlanden unterwegs.

So galt das Dorf Berge damals mit seinen Tuchhändlern und auch Weber als wohlhabend in der weiteren Umgebung.

Noch heute kann man entlang der Hauptstraße gut erhaltene Kaufmannshäuser aus der damaligen Zeit sehen.

Im Gegensatz zu den deutschen Grasmähern und Moorarbeiter hatten auch die Tuchhändler aus dem Raum Berge – ebenso wie die Tödden – ein gutes Ansehen bei der niederländischen Bevölkerung.

So waren etliche Kaufleute in der Lage, sich Pferd und Wagen anzuschaffen, um so größere Mengen an Bargeld nach Holland zu transportieren, während sie in früheren Jahren lediglich mit einer Kiepe auf dem Rücken höchstens bis zu 35 Kilogramm zu Fuß transportieren konnten.

Während seine Brüder nun zuhause die Stoffe produzierten,

eröffnete Johann Gerhard Meyer in Burgerbrug, einem Ort ganz in der Nähe des großen Kanals, der von der See nach Amsterdam führte und der für die großen Seeschiffe hergestellt war. Diese wurden von Pferden entweder in den Hafen oder zum offenen Meer gezogen. Hier erlebte Gerhard Lucas Meyer als Kind schon ein Stück der großen weiten Welt.

Dort erhielt er eine ausgezeichnete Schulbildung bis 1841.

Dann zog seine Familie wieder nach Berge zurück, wo der Vater weiterhin erfolgreich in der Weberei tätig war, er verlieh nun auch Webstühle an andere Heuerleute. Er war aber auch wieder in der Landwirtschaft auf seiner Heuerstelle im Einsatz.

Die Eltern hatten gemerkt, dass ihr Sohn Gerhard Lucas ganz besondere theoretischen Begabungen hatte deshalb schickten sie ihn auf das Polytechnikum nach Hannover.

Ausführlich wird das besondere Leben dieses späteren bedeutenden industriellen in dem Buch von Adolf Stöhr beschrieben.

Hier nur die wichtigsten Stationen: Webereibesitzer, Inhaber einer Chemiefabrik, Wirtschaftsberater, Kaufmann in Sachen Heideprodukte und schließlich Industrieunternehmer.

Und in dieser letzten Tätigkeit wurde er 1868 zum Generaldirektor der Ilseder Hütte ernannt. Durch seine Ideen und seine Tatkraft konnten diese Betriebe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem der wichtigsten Standorte in der deutschen Stahlindustrie ausgebaut werden.

(Lit: Adolf Stöhr, Gerhardt Lucas Meyer, Vater der Ilseder Hütte, Sutton, Erfurt 2008)