Der Stand des Buchprojekts „Wat, de kann Platt?“ Selbstzeugnisse, Geschichte und Gedichte aus dem Münsterland und dem Osnabrücker Land

Bisheriger Verlauf:

Nachdem uns durch persönliche Anfrage und Vermittlung wie auch durch einige Zeitungsberichte die gewünschten persönlichen Berichte zu der Erfahrung mit dem Plattdeutschen in hochdeutscher und plattdeutscher Sprache erreichten, stellte sich uns die Frage, wie wir mit den gleichzeitig eingegangenen plattdeutschen Gedichten und Geschichten umgehen sollten, um deren Zusendung wir eigentlich nicht gebeten hatten.

Wir entschlossen uns, doch einige von ihnen zur Auflockerung mit abzudrucken, wobei wir die Anzahl strikt begrenzen mussten, da einige Autor*innen uns gleich eine größere Anzahl von Beiträgen sehr unterschiedlicher Qualität zukommen ließen.

Zugleich beschlossen wir – um das Buch benutzerfreundlicher zu machen – die Bebilderung deutlich auszuweiten. Zunächst hatten wir nur ein Porträt der Autorinnen und Autoren erhalten. Nun bemühten wir uns, passende Fotos zum Text zu bekommen oder selbst zu besorgen. Zugleich kommen wir damit den gegenwärtigen Sehgewohnheiten von Buchnutzern entgegen.

Dazu entschieden wir uns für einen Layouter, der sich bereits an die Arbeit gemacht hat. Der größte Teil der Beiträge ist bereits gesetzt und wird von uns derzeit Korrektur gelesen.

Aufgebaut ist das Buch folgendermaßen:

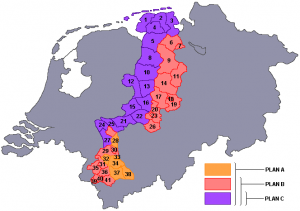

Nach einer Einführung gibt es Beiträge von Dr. Markus Denkler vom Centrum für Niederdeutsch der Universität Münster und von Dr. Christof Spannhoff, die sich der plattdeutschen Sprache im Nordwesten wissenschaftlich, aber allgemein verständlich annähern.

Die Mehrheit der nachfolgenden über 80 Beiträge sind Selbstzeugnisse von Frauen und Männern über ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Plattdeutschen, die von amüsant bis nachdenklich ganz unterschiedliche Facetten der Sprache und des Lebens beleuchten. Weiterhin finden sich hier einige plattdeutsche Erzählungen (Dönekes) und niederdeutsche Gedichte, die zur Auflockerung zwischen den Selbstzeugnissen eingestreut sind.

Wir möchten auch die neue technische Entwicklung nutzen. Daher sind etliche Beiträge mit einem QR-Code versehen. So hat eine Reihe von Autoren Bernd Robben ein plattdeutsches Interview gegeben, das nun über den QR-Code abgerufen werden kann.

Zur interaktiven Beschäftigung mit der plattdeutschen Sprache dienen ebenso im Buch eingestreute kurze Einführungstexte zu bekannten niederdeutschen Liedern, denen ein Bild des Künstlers Georg Strodt beigefügt ist. Auch hier kann der Leser dann mit einem QR-Code zu einer gesungenen Fassung des Liedes gelangen.

Unter den Selbstzeugnissen befinden sich Beiträge von Künstlern, die sich musikalisch mit dem Plattdeutschen beschäftigen. Hier ist es gleichfalls möglich, mittels QR-Codes Kostproben ihres künstlerischen Schaffens zu erhalten, während man durch ihre Texte erfährt, wie und warum sie sich entschieden haben, plattdeutsche Lieder zu komponieren und zu singen.

Die Autorinnen und Autoren stammen aus dem Raum zwischen Gronau und Warendorf und dem Osnabrücker Land, wobei wir natürlich auch Zu- und Weggezogenen berücksichtigt haben. So kommt hier eine Lehrerin, die ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, ebenso zu Wort wie ein heute in Münster lebender US-Amerikaner, der in einem Dorf mit ostfriesischen Auswanderernachfahren aufgewachsen ist.

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern handelt sich einerseits um bekannte Personen aus Politik, Wirtschaft und Kultur, andererseits um Frauen und Männer, die sich vor Ort für das Plattdeutsche engagieren, etwa auf plattdeutschen Bühnen, in der Schule, in den Kirchen oder in Vereinen wie etwa der Abendgesellschaft Zoologischer Garten zu Münster. Andere können Plattdeutsch im Beruf gebrauchen, beispielsweise bei der Betreuung von Demenzkranken einsetzen, als Arzt oder als Polizist.

Wie geht es weiter?

Sobald sämtliche Beiträge fertig gesetzt worden und von uns noch einmal Korrektur gelesen worden sind, gehen sie zu den Autorinnen und Autoren mit der Bitte um eine eventuelle Korrektur. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um das Cover und den Druck.

In den Buchhandel ausgeliefert werden soll das Buch im Oktober. Wir hoffen, dass es die Corona-Lage im Herbst erlaubt, das Werk in verschiedenen Regionen auch öffentlich vorzustellen. Das Buch wird im Verlag der Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte erscheinen.

Diesen Bericht formulierten Dr. Helmut Lensing und Dr. Christof Spannhoff, die in Kooperation die Endredaktion übernommen haben.

Die Zeichnung im Titel stammt aus der Feder von Georg Strodt.

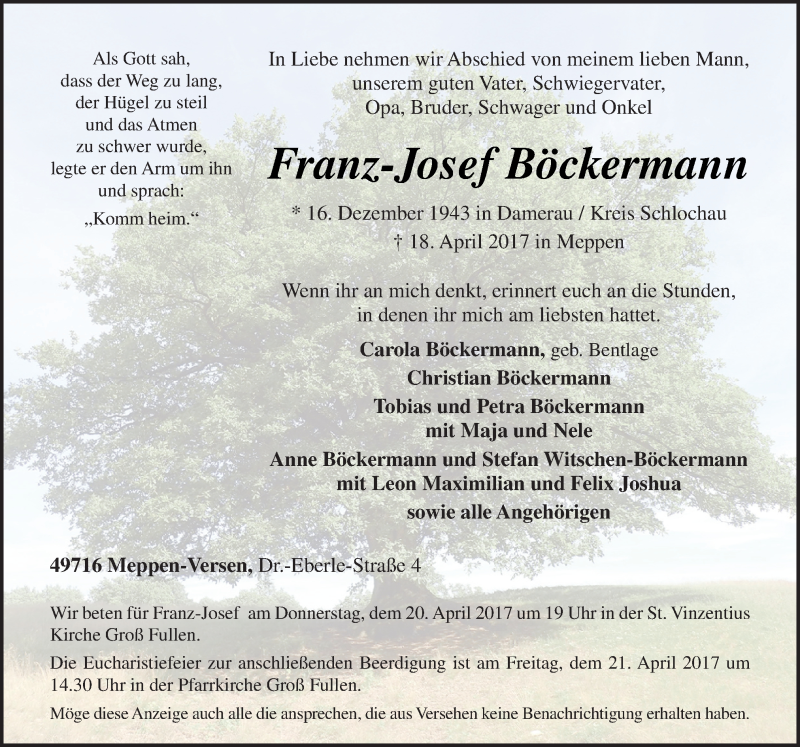

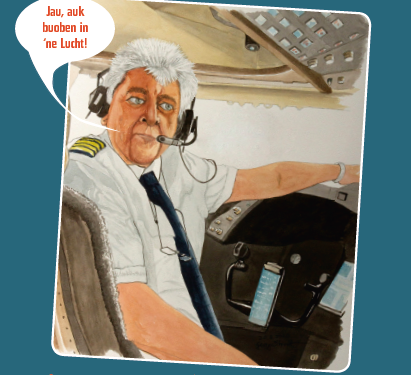

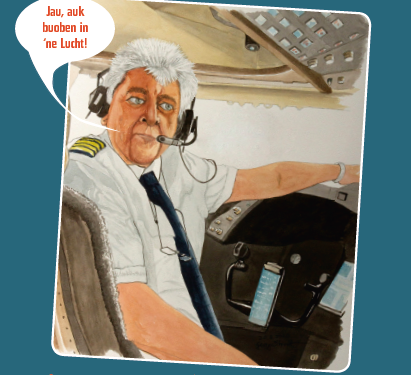

Interessante Entwürfe für den Buchtitel liegen schon vor. Hier ein Ausschnitt: Alfons Bietmann aus Rheine war als Flugkapitän viele Jahre international unterwegs. Er ist mit einem Textbeitrag und einem Videobeitrag up platt im Buch vertreten: Wat, de kann Platt? – Jau, auk buoben in`ne Lucht!

PS: Die Hintergrundfarbe wird auch noch diskutiert…..

Ja, und das noch: Zunächst sollte der Titel „Watt, de kann Platt?“ vorgesehen.

Aus sprachwissenschaftlichen Gründen haben wir uns dann jedoch für Wat, de kann Platt? entschieden.

Der Sprachwissenschaftler und Historiker Dr. Christof Spannhoff als Mitherausgeber wird diese Änderung in Kürze erläutern.

Plattdeutsch war die übliche Sprache