https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/bfz_bauern

“Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben

Bibliothek für Zeitgeschichte in der Württembergischen Landesbibliothek |

Vortrag und Gespräch mit Ewald Frie online

Die Bundesrepublik Deutschland wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Zahlreiche Veranstaltungen, Podcasts und Publikationen lassen die Jahre von der Verabschiedung des Grundgesetztes bis heute Revue passieren. Doch in kaum einem Event oder Buch wird der Abschied vom traditionellen Leben in der Landwirtschaft thematisiert. Dabei handelte es sich um eine einschneidende Zäsur, die viele Menschen bis heute bewegt. Das zeigen die eindrucksvollen Verkaufszahlen des Bestsellers „Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben“, das der Autor Ewald Frie vor kurzem im Hospitalhof Stuttgart vorstellte. Die Buchvorstellung wurde von der Bibliothek für Zeitgeschichte in der Württembergischen Landesbibliothek aufgezeichnet und ist nun online abrufbar auf dem Wissenschaftsportal LISA der Gerda-Henkel-Stiftung unter https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/bfz_bauern.

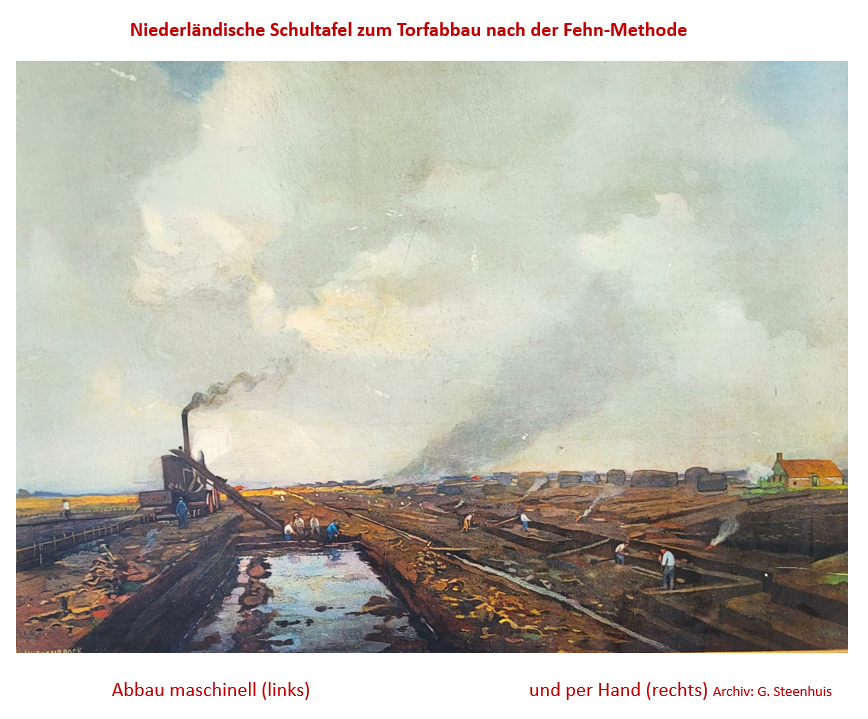

Der von Ludwig Erhard vielfach beschworene „Wohlstand für Alle“ kam sehr unterschiedlich bei den Menschen an. So erlebten gerade die unterbäuerlichen Schichten in dieser Zeit einen Aufstieg aus der Armut. Die Heuerleute – Landarbeiter, die als Pächter auch selbständig Landwirtschaft betrieben – ergriffen neue Berufe und ließen die bisherige Abhängigkeit von den Bauern hinter sich. Plumpsklo und gefrorene Bettdecken gehörten ebenso der Vergangenheit an wie das anstrengende Ausmisten der Ställe oder die harte Feldarbeit bei Wind und Wetter. Eine ländliche Unterschicht, die zuvor vielfach diskriminiert worden war, wurde zu einem anerkannten Teil der so genannten nivellierten Mittelschichtsgesellschaft.

Eine andere Geschichte erzählt der Tübinger Historiker Ewald Frie anhand des Hofes im Münsterland, von dem er selbst stammt, und auf der Grundlage von Gesprächen mit seinen zehn Geschwistern. Innerhalb weniger Jahre verschwand eine stolze bäuerliche Landwirtschaft mit Viehmärkten, Selbstversorgung und harter Knochenarbeit. Anerkannte Gemeindemitglieder, die früher am liebsten unter sich blieben, mussten sich in einer wandelnden Gesellschaft zurechtfinden und neue Wege einschlagen. Ausgerechnet in der Zeit des Wirtschaftswunders gingen die Einnahmen des Hofes aus der seit Jahrzehnten betriebenen Bullenzucht zurück und es fiel der Familie nicht immer leicht, alle elf Kinder angemessen auszustatten.

Frie betont ausdrücklich, dass es ganz verschiedene Landwirte gab und bis heute gibt, deren Situation kaum miteinander vergleichbar ist. Auch seine zehn Geschwister, die zwischen 1944 und 1969 geboren sind, erlebten den Abschied vom bäuerlichen Leben sehr unterschiedlich. Gerade der Vergleich dieser Erfahrungen macht Fries Buch so spannend.

Textbeitrag von Dr. Christian Westerhoff

Abb. 1: Ewald Frie bei der Vorstellung seines Buches in Stuttgart. Foto: Württembergische Landesbibliothek Abb. 2: Ewald Frie im Gespräch mit Christian Westerhoff. Foto: Württembergische Landesbibliothek